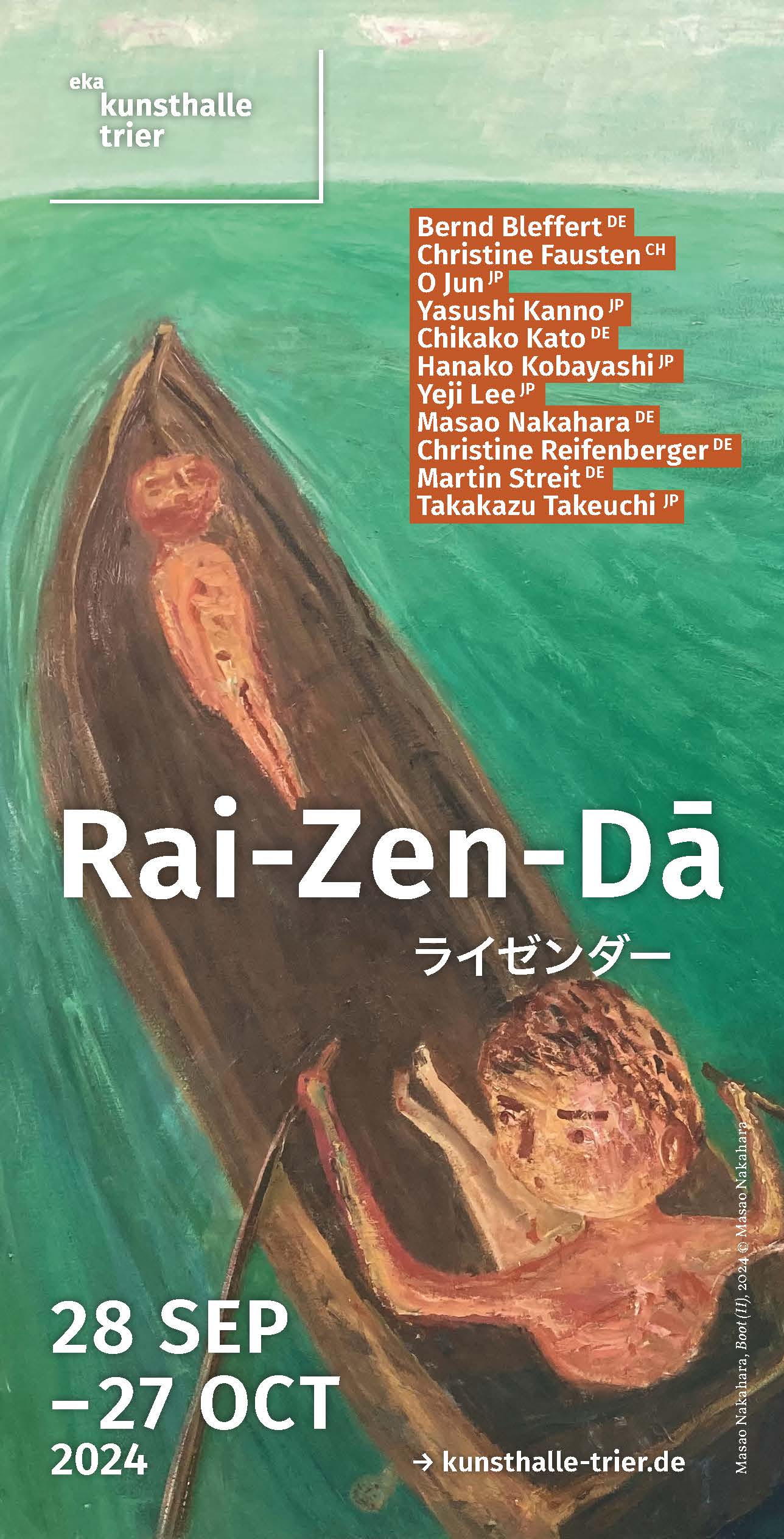

小林准教授がドイツ・トリアーにおけるアーティスト-イン-レジデンスと展覧会に参加しました

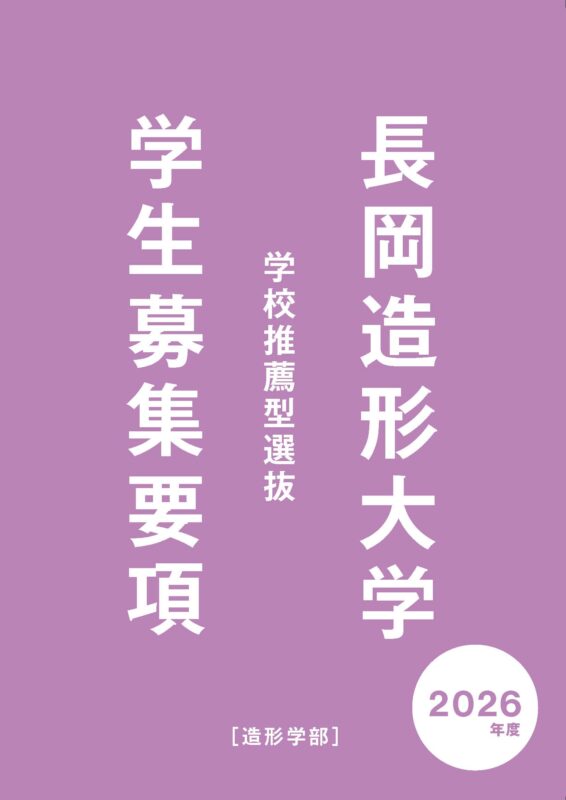

ドイツのトリアーにてトリアー美術館主催のアーティスト・イン・レジデンスと展覧会「Rai-Zen-Dā(旅する人)」に美術・工芸学科の小林花子准教授が日本からのゲストアーティストとして参加しました。

アーティスト・イン・レジデンスとはアーティストを一定期間招へいして制作活動を行ってもらう事業です。

今回は小林准教授はじめ日本から招待された5人のアーティストが9月2日からトリアーのヨーロッパ芸術アカデミーにて滞在制作を行いました。小林准教授は「Rai-Zen-Dā(旅する人)」のタイトルに向け、日本で収集している素材とトリアーの街を歩いて集めた素材を用いて3つの作品を制作しました。

9月24日からはドイツ、スイス在住の参加アーティストも加わり、この企画のディレクターと共に展示構成について議論を重ねながら作品展示を行いました。

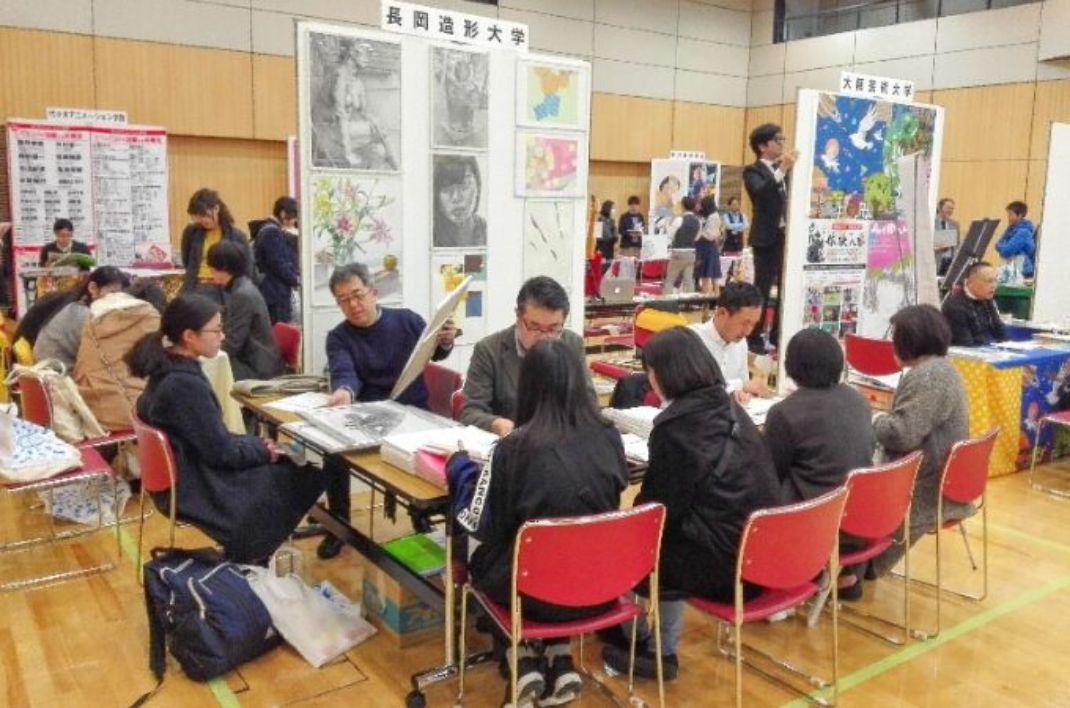

2024年9月27日から10月27日までトリアー美術館で行われた展覧会「Rai-Zen-Dā(旅する人)」では、日本、ドイツ、スイスから11名のアーティストが集まり、絵画、ドローイング、写真、彫刻、インスタレーション、アーティストブックなど様々なメディアが展示されました。

展覧会初日にはオープニングレセプションが催され、参加アーティストによるライブパフォーマンス、音楽の演奏などのプログラムとともに「Rai-Zen-Dā」がスタートしました。トリアー市内、ドイツ各地から多くの来場者があり、会場では展覧会を通して様々な交流が行われました。

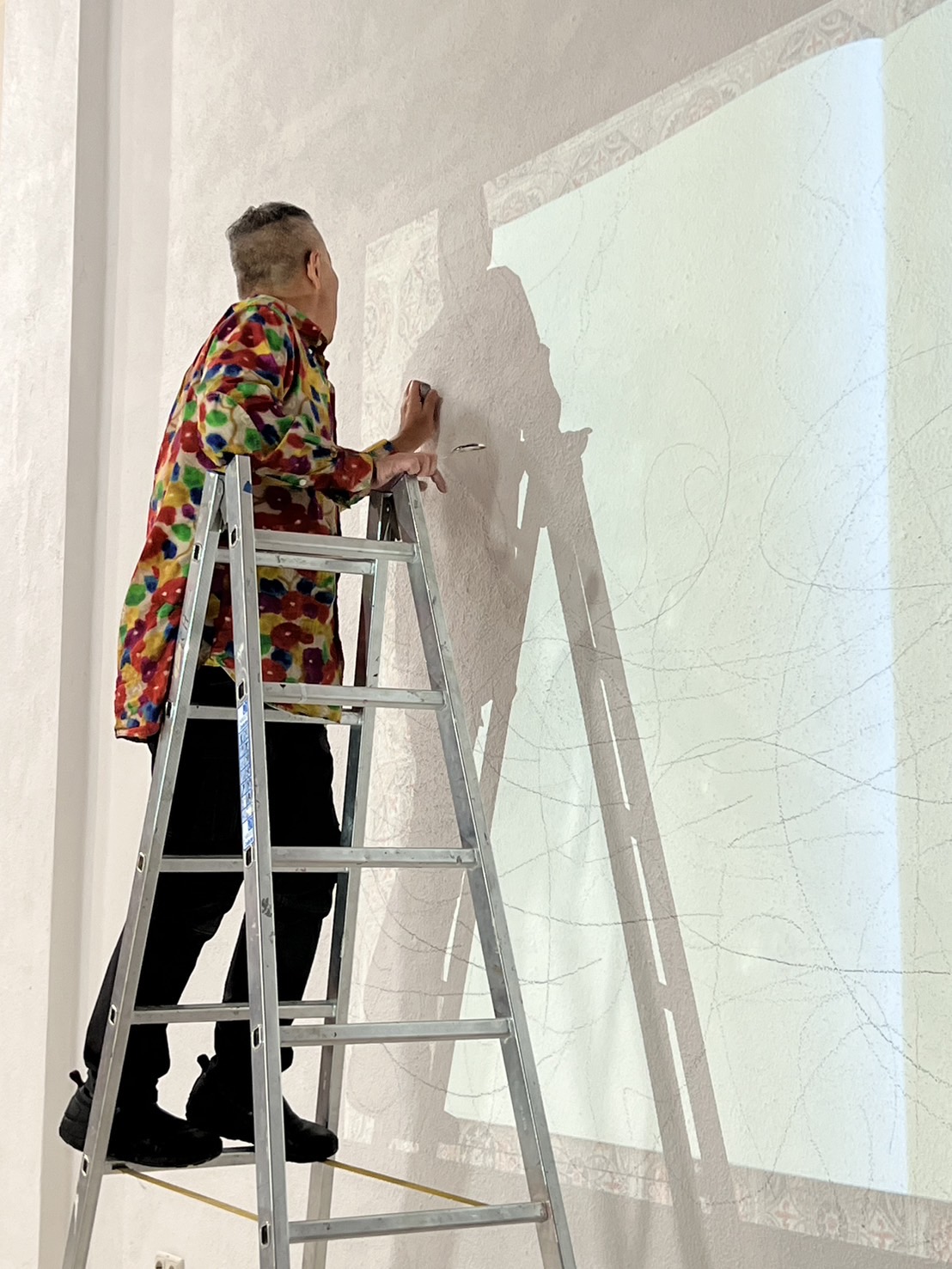

ライブパフォーマンス O Jun

ライブパフォーマンス O Jun

オープニング風景

オープニング風景

展示風景

展示風景

左:Yeji Lee 中:Masao Nakahara 右:本をテーマにした展示 Christine Reifenberger

小林花子准教授の作品

【雲雀の棲家ーTrier】 トリアーの古材、真綿手紡糸

【雲雀の棲家ーTrier】 トリアーの古材、真綿手紡糸

トリアー市の博物館で展示に使われなくなった古い木製の家具を素材に、長岡で制作した作品と関連付けた作品

【指の温度】 木の端材(日本、トリアー)

【指の温度】 木の端材(日本、トリアー)

日本とトリアーで見つけた小さな木片で制作した作品

長岡市の小国和紙で製本し、「指の温度」のプロセスを紙に押し付けて記録した「本」を自身の作品とともに展示しました

このほか、 映像作品【桜の木を訪ねて歩く】を制作・展示しました。

この一連のプログラムに合わせ、作品と展示空間も含めた実際の様子を作家や鑑賞者の視点でデジタルアーカイブ化し、その鑑賞方法と活用方法を検証することを目的に、本学の大学院生も参加して様々な手段で撮影を行いました。この研究は永井知覚科学振興財団の助成を受け、実施しています。

小林准教授のコメント

この展覧会のタイトルが「Rai-Zen-Dā(旅する人)」であることを知った時、レジデンス(滞在制作)では、私はトリアーの街を沢山歩いて(旅をして)集めた素材で作品をつくることにしました。そして、日本で展開している作品との結びつきを想像した時、日頃は忘れてしまっているけれど、私たちは遠く離れた友人と同じ地続きの場所に立って生きているのだと実感することができました。海外での活動は、自分の今の考えや視点を俯瞰してみたり、変化を起こして先に進む方法を探求するための大切な時間です。

レジデンス期間中は作品制作に必要な情報や設備・技術を提供してくれるアカデミーのスタッフ、同じ場所で制作する参加アーティスト、トリアー在住のアーティストに支えられながら制作を進めることができました。ドイツでは自分の意見を諦めずに伝えないと、ただそのままの状態で時間だけが過ぎていってしまいます。私はドイツ語が話せないため、拙い英語を使うわけですが、作品を通じたコミュニケーションでは、作品への好奇心が言語の壁を補ってくれ、多くの人と良い関係性が構築できたと思います。そこに、表現することの価値と魅力、そしてさまざまな人との共感を生み出す可能性があると改めて感じました。

今回、展覧会の記録を行う手段として、並びに様々な理由で展示を見ることができない人に少しでも実際の様子が伝えられる方法を模索するため、長岡造形大学大学院生の協力を得て、幾つかの方法で撮影を行いました。様々なメディアが進化し続ける中でも、実際の展示に触れることが最高の鑑賞方法であることには変わりはありませんが、制作者や鑑賞者の視点に近い形で遠方の人にも伝えることを目的として、これからも実験と考察、提案の機会を増やしていきたいと思っています。

左:Takakazu Takeuchi 中:Yasushi kanno 右:Martin Streit