【30周年特別企画】 長岡造形大生×卒業生! デザイン学科/産学連携編

創立30周年を記念して、社会で活躍する卒業生などを学生が取材していくスペシャル企画。今回は、2022年度から産学連携の取り組みで地域協創演習を行う日本精機株式会社より、授業を担当していただいている児玉忠さん、本学卒業生でデザイナーとして活躍する中村観月さんにインタビュー。産学連携の意義や中村さんの現在のお仕事についてお聞きしました。

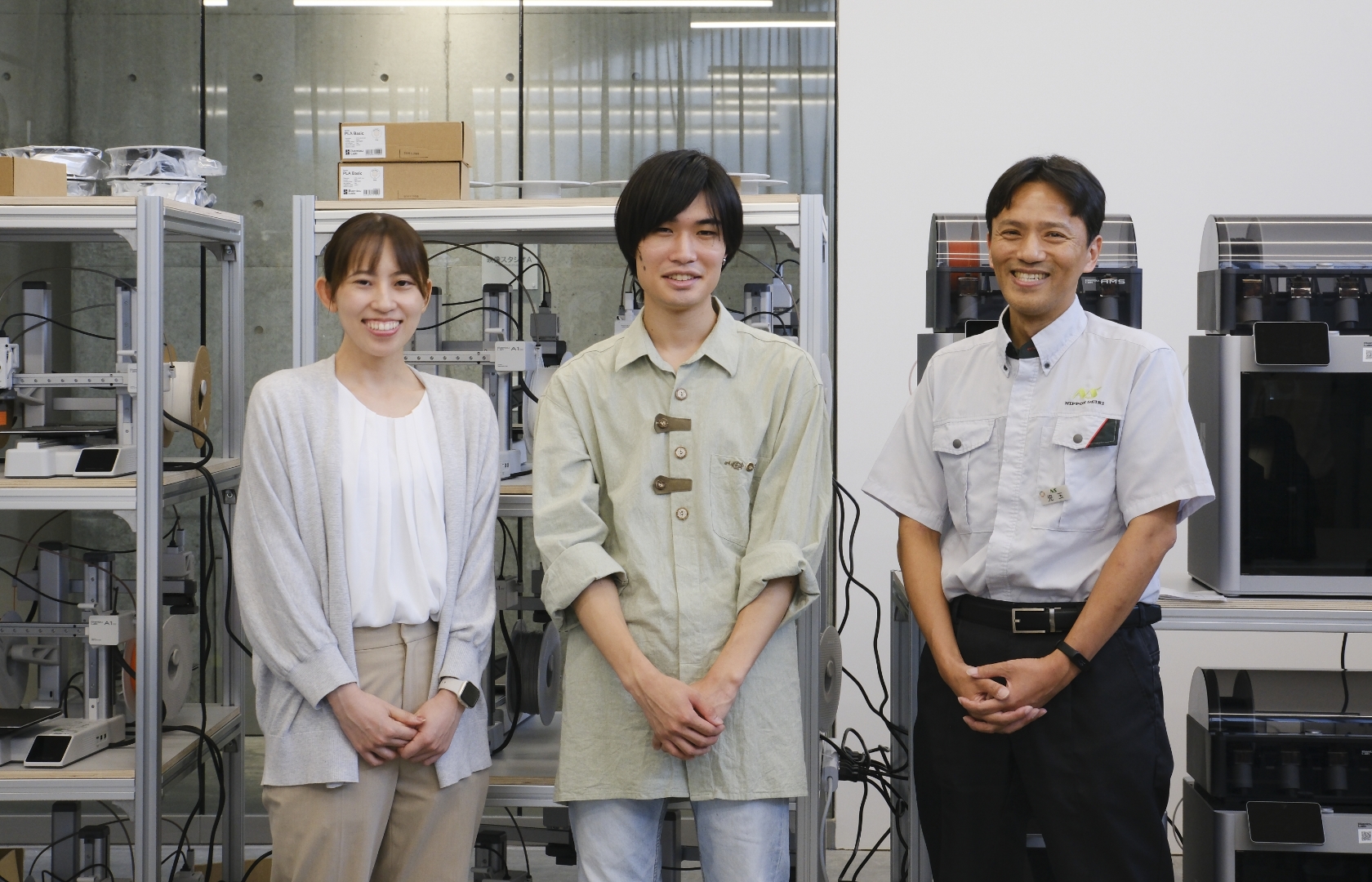

左から、日本精機株式会社 民生ビジネス本部 民生技術部 民生ソフト設計 マネジャー 児玉忠さん、技術本部 長岡R&Dセンター R&D企画 中村観月さん(プロダクトデザイン学科 22期生/2019年卒業)

左から、日本精機株式会社 民生ビジネス本部 民生技術部 民生ソフト設計 マネジャー 児玉忠さん、技術本部 長岡R&Dセンター R&D企画 中村観月さん(プロダクトデザイン学科 22期生/2019年卒業)

インタビュアー 清水彪太郎(プロダクトデザイン学科3年/現デザイン学科)

インタビュアー 清水彪太郎(プロダクトデザイン学科3年/現デザイン学科)

撮影 小山詩乃(視覚デザイン学科3年/現デザイン学科)

(※部署・所属はインタビュー当時)

大学×企業の演習で得られること

清水 今回インタビューをさせていただくプロダクトデザイン学科(現デザイン学科)3年の清水です。今は増田譲先生の研究室で、家電などのプロダクトデザインや商品企画、製作について勉強しています。

日本精機さんと長岡造形大学が連携して行う地域協創演習を、私も2年生の時に受けていたのですが、改めて御社についてご紹介いただけますか?

児玉 日本精機は自動車用やオートバイ向けのメーターやヘッドアップディスプレイをメインに開発していますが、住宅設備やOA機器、家電などの製品も提供しています。私が所属する民生技術部では、コピー機のOAパネル、エアコンや給湯機のリモコン等を開発しています。

中村 私は開発部に所属し、車載に関わる開発品のデザインをしたり、民生技術部からの依頼で量産品のデザインをしたりしています。長岡造形大学では清水さんと同じプロダクトデザイン学科で、土田知也先生の研究室で学んでいました。

地域協創演習や中村さんの学生時代について振り返ります

地域協創演習や中村さんの学生時代について振り返ります

清水 中村さんは、大学ではどんなことを学んでいましたか?

中村 学生時代は雑貨や文房具に興味があって、課題でもそういったものをつくることが多かったです。

中村さんの学生時代の作品。「カメラと一緒にお出かけしよう」というコンセプトの「人型カメラ」。

中村さんの学生時代の作品。「カメラと一緒にお出かけしよう」というコンセプトの「人型カメラ」。

こちらはワークブック用付箋。草を刈って鳥を育てる仕掛け

こちらはワークブック用付箋。草を刈って鳥を育てる仕掛け

清水 そこから日本精機さんにつながるのは、ちょっと意外な感じがしますね。

中村 そうですよね(笑)。私はもともと長岡市出身で、事務局の方から「地元の日本精機さんでインターンをやっているよ」と教えてもらったのが最初でした。どちらかというと「真面目でかっちりした企業」というイメージだったのですが、行ってみると想像以上に和気あいあいとした雰囲気でした。開発部では、当時世の中に出始めたばかりのVRゴーグルの説明をしていただいたのが楽しくて印象に残っています。

「インターンに行ってみると会社のイメージが変わることも。チャンスがあればぜひ行ってみてほしいです」と中村さん

「インターンに行ってみると会社のイメージが変わることも。チャンスがあればぜひ行ってみてほしいです」と中村さん

清水 地元に就職してよかったと思うことはありますか?

中村 当社は、テレビや新聞などの地元メディアによく出させていただくのですが、親族や友人に「見たよ」と言ってもらったり、自分のデザインした製品が出たりするとやりがいを感じますね。

社内アイデアコンテストで優秀賞に選出された「Telepre」。中村さんが製品サンプルをデザインした

社内アイデアコンテストで優秀賞に選出された「Telepre」。中村さんが製品サンプルをデザインした

製品発表会でのテレビ取材の様子

製品発表会でのテレビ取材の様子

振動でコミュニケーションを図るデバイス「BuRuCo」

振動でコミュニケーションを図るデバイス「BuRuCo」

児玉 当社では毎年「社内アイデアコンテスト」を実施しています。優秀賞に選出されたアイデアの製品サンプルを作製するメンバーとして、中村さんは筐体デザインを担当したことがありましたよね。

当時はちょうどコロナ禍。その製品はパソコンの画面を立体的に見せることができ、オンライン会議に活用することで「相手が自分と同じ空間にいるような臨場感がある」と好評でした。

車のダッシュボードからプロジェクターのように光を照射して、自動車のフロントガラスにスピードメーターを投影する「ヘッドアップディスプレイ」という技術があるのですが、それを応用したものでした。

地域協創演習でも日本精機のヘッドアップディスプレイを体感

地域協創演習でも日本精機のヘッドアップディスプレイを体感

清水 おもしろい応用ですね。僕は昨年、日本精機さんとの地域協創演習で小千谷市にある工場に伺いました。工場を見た後は、課題でデザインをする時も「これは実際に工場でつくれるのか?」と考えるようになって、自分にとって大きな収穫でした。

中村 そこは会社でもよく議論になります。「これはつくれる?どうやって量産するの?」と。

児玉 最近は3Dプリンターでどんな形状でもつくれちゃうんですけど、実際のものづくりでは量産するために必要な設計や、量産に適した工程を考える必要があります。実際の現場を学生の皆さんに見ていただけて、「収穫になった」と言っていただけてうれしいです。

デザイナーの卵と若手技術者が議論を交わす

清水 そもそも長岡造形大学と地域協創演習を始めたのは、どういう経緯だったのですか?

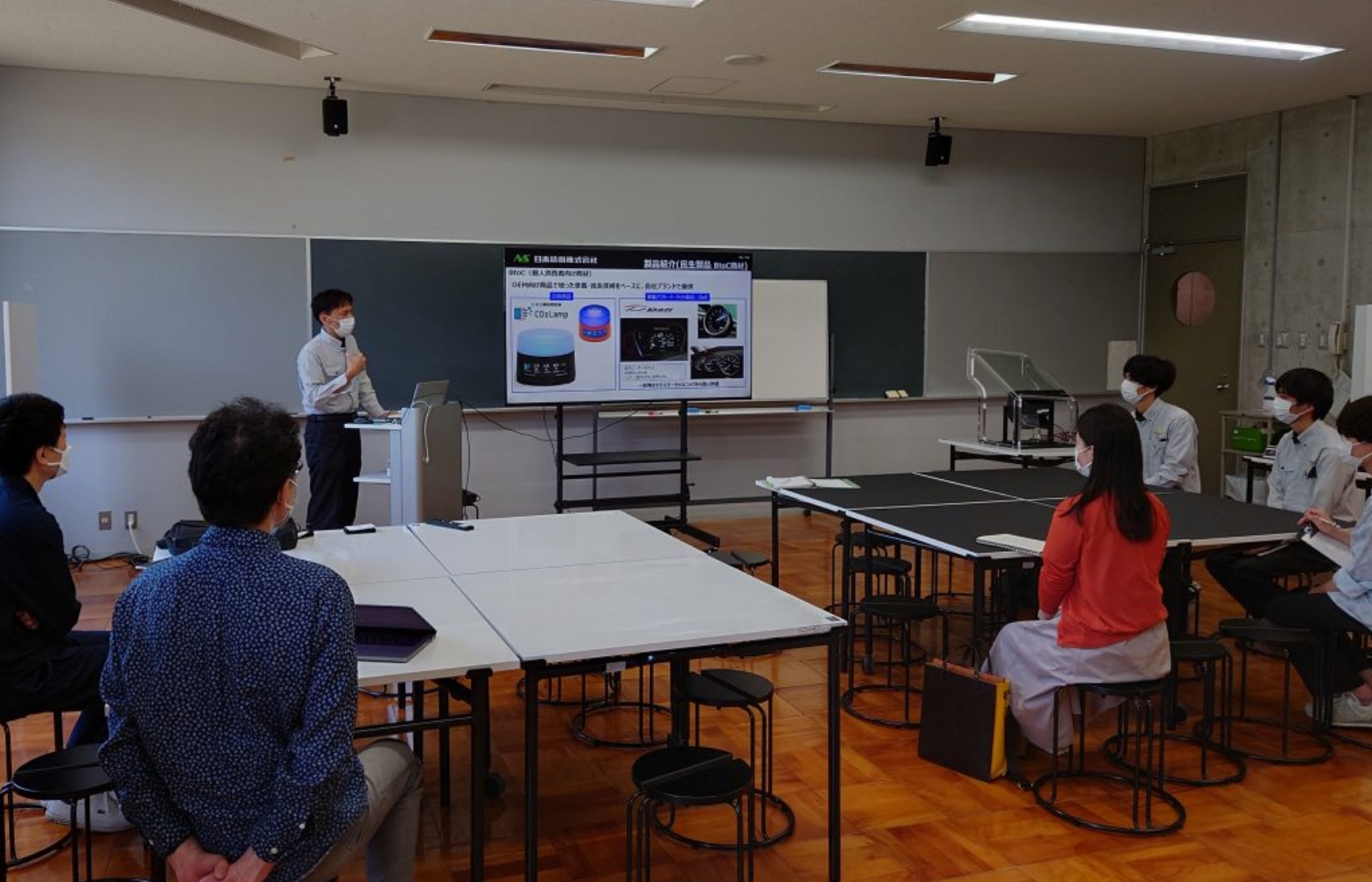

児玉 きっかけとなったのは、コロナ禍の2021年8月に開発した二酸化炭素濃度測定器「CO2Lamp」でした。専用のセンサーで二酸化炭素を測定し、換気のタイミングを音と光で知らせる製品です。リリース後、デザイン学科の真壁友先生から「CO2Lampに興味があるので、ぜひディスカッションしませんか?」とお問い合わせサイトに連絡をいただいたんです。真壁先生は、各教室に配置したCO2センサーをWi-Fiでつないでモニターする装置をつくっていて、そんなところからディスカッションを経て地域協創演習につながりました。

児玉 演習の内容としては、当社が開発した車載製品(メータ、ヘッドアップディスプレイ)&民生製品(リモコン、OAパネル)の紹介、センシング&可視化技術の紹介、ものづくりの基本的な考え方を学ぶ授業、小千谷市の工場視察、そしてセンサーを使った日用品の提案までやりましたね。

地域協創演習とは別に、視覚デザイン学科の学生さんと日本精機のデザイナーでCO2Lampの長岡花火モデルをつくるプロジェクトにも取り組みました。「CO2 Lamp 長岡花火エディション」は、商品として実際に販売も行いました。

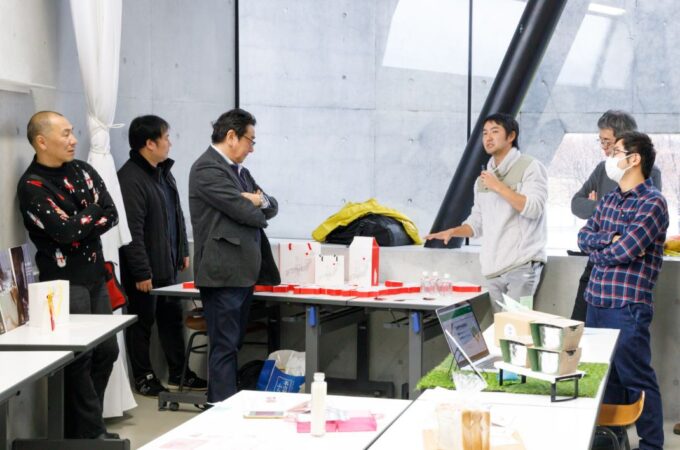

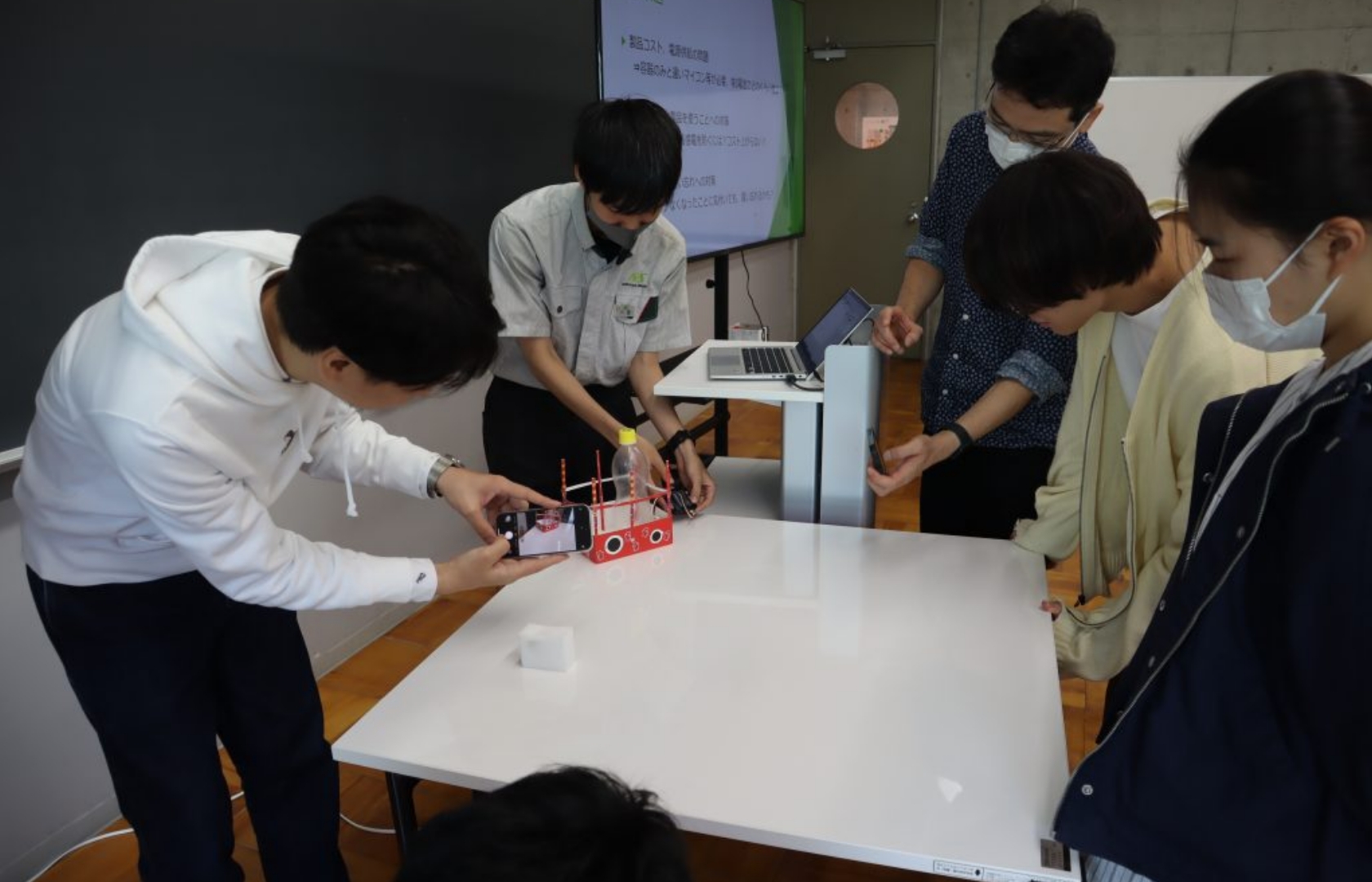

学生と日本精機のデザイナーが意見交換

学生と日本精機のデザイナーが意見交換

実際に販売された「CO2 Lamp 長岡花火」

実際に販売された「CO2 Lamp 長岡花火」

中村 清水さんは、地域協創演習(センサーを使った日用品の提案)ではどんなものをつくったのですか?

清水 僕は、色の要素を数値化できるRGBセンサーを使って野菜の鮮度を識別できるプロダクトを提案しました。3Dプリンターでモックアップをつくり、プレゼンテーションもさせていただきました。キッチンで子どもも一緒に楽しく使えるように、ブタの鼻の形にしたのがポイントです。

見た目もかわいい「ベジチェッカー」。センサーで野菜の鮮度を識別できる

見た目もかわいい「ベジチェッカー」。センサーで野菜の鮮度を識別できる

「ベジチェッカー」をプレゼンテーションする清水さん

「ベジチェッカー」をプレゼンテーションする清水さん

児玉 日本精機としては、学生さんと一緒に学ぶことで「デザインをすることで製品の付加価値を上げる・購買意欲を上げる」ことの重要性に改めて気づくことができました。特に印象的だったのは「観察スケッチ」です。普段自分が使っているものをじっと観察して、まずは緻密な絵を描き、気づいたことを書きこんでいきます。まず皆さんの絵がうますぎることにびっくりして(笑)。そしてじっくり観察していくと、例えばカッターなら、刃はなぜこの角度なのか、ギザギザの部分にどんな意味があるのか。デザインの中に機能があることを発見し、「機能美」の重要性にも触れることができました。

清水 僕は日本精機の社員さんと簡易モデルをつくる際にディスカッションして、そもそも社会人の方と話をする機会がほとんどないので緊張しました(笑)。でも話をしてみると、社員の方々は機能に関してものすごく緻密に検討していて、そのロジカルな考え方はとても勉強になりましたし、貴重な経験だったと思います。

児玉 ありがとうございます。参加した若手社員からも「すごく刺激を受けた」という声が多かったですよ。学生の皆さんはプレゼンテーションのスライドも見やすくて素晴らしかったです。やっぱり長岡造形大さんってすごいな、と素直に感じました。

「長岡造形大学との地域協創演習をこれからも続けていきたい」と話してくれた児玉さん

「長岡造形大学との地域協創演習をこれからも続けていきたい」と話してくれた児玉さん

中村 長岡造形大学と日本精機が関わることで、社内にもデザインの考え方が広まっていくのはいいですよね。

児玉 そうですね。日本精機でも自社ブランドについて検討する際に「誰がどこでどういうふうに使うのか、マーケティングの視点から考えていこう」という流れになっていますね。

社会で重宝される「具現化する力」

清水 長岡造形大学は1、2年生でデザインや造形の基礎をしっかりと学べるのが特徴です。中村さんは、大学で学んだことが今の仕事にどのようにつながっていると感じますか?

中村 基礎の部分では、領域を横断していろんな先生が教えてくれますよね。技術面はもちろん、デザインにおける心の持ち方も学ぶことができたと思っています。社会ではまだまだ「デザイン=外見をきれいに整えること」と解釈されることもあるのですが、そうではなく「デザインは、課題を解決して付加価値を上げること」。そのためにデザイナーである自分は何ができるかブレずに考えられるのは、デザインのベースを長岡造形大学で学べたおかげだと思います。

清水 本当にそうですよね。あと、他学科の授業や他学科の友人からの刺激はすごく大きいなと思います。

中村 みんな、自分がやりたいことを全力でやるんですよね。好きなことをやって、それをお互いに尊重し合っている。長岡造形大学のそういう雰囲気がすごく好きです。私は学生時代に3DCGが楽しくて、ライノセラスを使っていろいろつくったりしていました。会社で3DCGの仕事が回ってきたこともあって、大学時代の経験が生きてうれしかったです。

働いていて実感するのは、長岡造形大学で学んだことの中で「具現化する力」というのは社会でものすごく重宝される技術だということです。言葉だけでは伝わりにくいことが、ビジュアルを介して一気に伝わるという場面が結構あるんですよね。もちろんうまくいかないこともありますが、いろんな人と関わって意見を言い合いながら1個のものをつくっていくのは楽しいですね。

「卒展も毎年見にきています。年々レベルが上がっていますよね」と中村さん

「卒展も毎年見にきています。年々レベルが上がっていますよね」と中村さん

清水 今回の記事は長岡造形大学を目指す高校生もたくさん見てくれていると思うのですが、未来の長岡造形大生、そして現役の学生に向けてメッセージをお願いします。

中村 私はプロダクト専攻でしたが、パッケージデザインなども幅広く経験できたおかげで、会社に入っていろいろなことに対応できていると思います。皆さんにもぜひ広い視野でデザインを学んでほしいなと思います。

児玉 私たちは3年間地域協創演習を一緒にさせていただいて、大学生の柔軟なアイデアや、機能美に基づくデザインの発想というものに大きな刺激を受けました。そうした発想力と技術が融合して、よりよいデザイン、よりよい商品開発ができるのではないかと思います。ぜひこれからも一緒にものづくりをしていきたいと思います。

「いろいろな学生さんにお会いできるのを心から楽しみにしています!」と児玉さん

「いろいろな学生さんにお会いできるのを心から楽しみにしています!」と児玉さん

清水 今日はお二人のお話を聞いて、地域協創演習を含めた大学の学びの幅広さや、日本精機さんと一緒にやって得られたものの大きさを改めて感じることができました。ありがとうございました。

新校舎に移設したプロトタイピングルームで撮影

新校舎に移設したプロトタイピングルームで撮影

PROFILE

卒業生/

日本精機株式会社

技術本部 長岡R&Dセンター R&D企画

中村 観月(プロダクトデザイン学科 2019年卒業)

学生/

プロダクトデザイン学科(現デザイン学科) 3年

清水 彪太郎

協力/

日本精機株式会社

民生ビジネス本部

民生技術部 民生ソフト設計

マネジャー

児玉 忠 様

※部署・所属はインタビュー当時