【30周年特別企画】 長岡造形大生×卒業生! デザイン学科編

創立30周年を記念して、社会で活躍する卒業生などを学生が取材していくスペシャル企画。今回は、不動産業界のDX事業などを展開するGOGEN株式会社の金子剛さん(視覚デザイン学科/現デザイン学科 卒業)に、学生時代の思い出や現在の仕事についてお聞きしました。

GOGEN株式会社 金子剛さん

GOGEN株式会社 金子剛さん

視覚デザイン学科(12期生/2009年卒業)

大学時代は真壁友教授の研究室でデジタルデザインやメディアデザインを学ぶ。卒業後はヤフー株式会社(現 LINEヤフー株式会社)や株式会社サイバーエージェントでUIデザイナーとして経験を積み、その後も数々の企業で顧客体験を主軸としたデザインを創出。その後、スタートアップのデザイン顧問を行う中でGOGEN株式会社に出会い、2022年から正式参画。

インタビュアー 野月あすみ(デザイン学科2年)

インタビュアー 野月あすみ(デザイン学科2年)

撮影 鈴木綾乃(視覚デザイン学科3年/現デザイン学科)

(※所属はインタビュー当時)

20年前、大学で少数派だったデジタルを学ぶ

野月 今回インタビューをさせていただくデザイン学科2年の野月です。テクノロジー×(クロス)デザイン領域で勉強していて、最近の授業では「時を刻むプロダクト」と題して実際に動くハードウエアを制作しています。金子さんは大学でどんなことを学んでいましたか?

金子 私は2005年に入学して、視覚デザイン学科(現在はデザイン学科に統合)で学んでいました。1、2年生の授業で色彩構成、カメラ、タイポグラフィー、WEBなどの基礎をひと通りやるところは今も変わらないですよね。ゼミは、デジタルを重点的にやりたくて真壁先生の研究室を選びました。

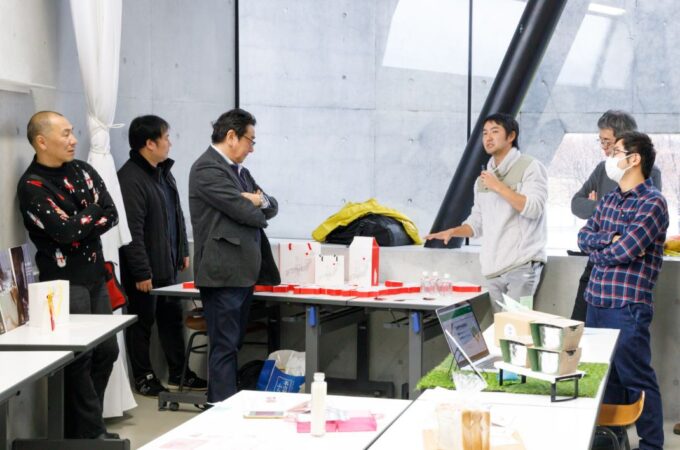

学生時代を振り返る金子さん(左)とインタビュアーの野月さん

学生時代を振り返る金子さん(左)とインタビュアーの野月さん

野月 デジタル系を選んだのはなぜですか?

金子 当時、長岡のデザイン事務所でアルバイトをしていたのですが、WEBサイト制作の需要が高まっているのを感じてデジタルをやろうと思いました。研究室には他にあまり熱心な生徒はおらず、私が真壁先生に「今こういうのが流行っているらしいです」というと先生が調べてくれたりして、すごく濃い時間だったと思います。卒業後はヤフー(現 LINEヤフー株式会社)に就職したのですが、きっかけは授業で就職検索サイトに登録したこと。アカウントを登録し、2社にエントリーしてヤフーに受かったという感じです。

野月 もともと東京での就職を考えていたのですか?

金子 そうですね。2年生の後期、今の野月さんと同じ頃から大学が出しているシャトルバスで月に1回東京に行き、会社見学やOBOG訪問をしていました。

野月 当時から大学と東京を往復するシャトルバスがあったんですね。就活に便利ですよね。今はGOGENという会社におられますが、どんなお仕事をしていますか?

金子 いわゆるサービスデザイナー、ビジネスデザイナーの仕事をしています。GOGENは不動産業界のDXを推進する目的で立ち上げたスタートアップ企業です。不動産業界のDX、例えば不動産の売買手続きや所有権のデジタル化をどう進めるかといったことを大手の不動産会社さんとお話しさせていただいて、SaaS(Software as a Service:インターネット経由で利用できるサービス)などの導入支援の仕事をしています。

さまざまな業界でDXが進む中でも、「衣食住」のうち「住」にDX化の余地があると考えたという

さまざまな業界でDXが進む中でも、「衣食住」のうち「住」にDX化の余地があると考えたという

GOGENがリリースした不動産売買支援ハブ「レリーズプラットフォーム」

GOGENがリリースした不動産売買支援ハブ「レリーズプラットフォーム」

「体系化されていない学び」が今につながっている

野月 UX(ユーザーエクスペリエンス)のような体験設計も、お仕事の中で取り組まれているのでしょうか?

金子 そうですね。ただ最近はUXデザインという概念も当たり前になって、ちょっと古くなっているかもしれません。学生のうちは、学校で学んだこと、たとえばUXやUI(ユーザーインターフェース)などを仕事でどう生かすかを考えると思うのですが、実際の現場では、新しい仕事のやり方が増えて、定義されていく中で、名前がついていくものなんだと思います。

私が新卒でヤフーに入った頃は「UIデザイン」という言葉はまだ普及していなくて、「WEBデザイナー」や「HTMLデザイナー」といったもっと根源的な名前でした。それがユーザーのインターフェース、人が触るものをどう設計するかというところが重要視されてくると、そこで働く人たちは「UIデザイナー」と名乗り始めた。ユーザーの目にどう映るか、どう使ってもらうかを考える点では、今も昔も大きくは変わらないのかなと思っています。

社名の「GOGEN」にも、自分たちのやっていることを当たり前にしていく=「語源になる」という想いが込められているそう

社名の「GOGEN」にも、自分たちのやっていることを当たり前にしていく=「語源になる」という想いが込められているそう

野月 私は大学の授業を通じて体験設計の部分に興味を持ち始めているのですが、実際の社会でどのように扱われているのかイメージできていなかったので、とても勉強になります。

金子 よかったです。ところで地域プロジェクトの授業は今もありますか?

野月 「地域協創演習」という授業があります。私は2週間くらいラオスという国に行き、アップサイクル商品を販売するための展示会を行いました。

金子 いいですね。やはり、あの授業は仕事の本質的な部分を教えてくれたと感じます。現場の人、現地の人に話を聞き、何を求めているのか、どうしたら解決できるか考えて、解決方法を提案する。長岡造形大学の授業の中でも、今の仕事につながる学びとして印象に残っています。

地域プロジェクトの授業について話す金子さん

地域プロジェクトの授業について話す金子さん

野月 地域プロジェクトではどんなことをしたのですか?

金子 2004年の中越地震で被災した山古志村に、アートで人を呼び込み地域を活性化するという活動をしました。個人的には仕事に関して言うと「〇〇について学びます」という体系化された授業より、地域プロジェクトのような「体系化されていない学び」が勉強になったと思います。チームを組んで試行錯誤してやったことが、先生が評価してくれるのもうれしいですが、実際に地域の人が喜んでくれて、自分の成果が目に見えることで大きな達成感がありました。

悩んでいるなら考えるより行動を

野月 大学の課題に取り組む時、モチベーションを保つのが難しいと感じることがあります。金子さんはどうでしたか?

金子 モチベーションを保つのは難しいと思います。たぶん、やる気が出ないんじゃなくて、やり方が分からない瞬間が多いんじゃないかな。別にモチベーションが低くても、手が動かなくても、先生に聞きに行くことはできる。とりあえず行動してみるとか、やるべきことを書き出してみるというのは大事だと思います。

野月 ありがとうございます。大学ではサークル活動などはしていましたか?

金子 大学祭実行委員会をしていました。あれも来てくれるお客さんが実際に評価してくれるのがいいですよね。成果が目に見えるので楽しかったです。

今思うと授業って2種類あると思うのです。体系化された学びを得て引き出しを増やす授業と、その引き出しを組み合わせて成果を出す授業。そう思うと引き出しはやっぱりたくさんあったほうがいいですよね。歴史も知らないより知っていたほうがいいし、色彩構成もできたほうがいいし、フォントの種類も知っていたほうがいい。そうするとプロジェクトの時にできる幅が広がります。「この授業では自分の引き出しを増やそう」「この授業は引き出しを使って課題を解決しよう」と分けて考えてみるのもいいと思います。

授業の受け方をアドバイスしてくれた金子さん

授業の受け方をアドバイスしてくれた金子さん

野月 確かにそうですね。あとキャリアデザインの授業で「好きなことと得意なこと、どちらを仕事にするか」というクエスチョンがありました。金子さんはどう思いますか?

金子 あまり答えがないようなら、考えるよりやってみたほうが早いと思います。人にもよると思いますが、私は自分自身と対話するよりも、東京に行っていろんな人と会ったほうが、考えがまとまりやすかったです。さっきの引き出しの話と同じで、答えが出ないということは、自分がそれを判断するだけの情報を持ち合わせていないんだと思います。本当に得意なのか、才能があるのか。行動していくうちに経験が積み重なって、確信になるのだと思います。そうすると「なんで悩んでいたんだろう、私ってこれが好きなんだ、得意なんだ」と結構分かりやすく答えが出てくると思いますよ。

野月 長岡造形大学の学生や未来の学生にメッセージをお願いします。

金子 長岡造形大学は将来に役立つカリキュラムがたくさんありますし、チャンスも与えてくれる大学だと思います。目線の高い人や本気でやろうという人は、日本や世界で活躍できる人材になれる大学です。ぜひ頑張ってほしいです。野月さんは、就職活動はしていますか?

進路についても相談に乗ってもらいました

進路についても相談に乗ってもらいました

野月 今は就職か大学院に行くか迷っています。ラオスでいろいろな経験をしたことで自分のやりたいことが変わったような気もして…。

金子 就職活動と大学院に行く勉強、両方同時にはじめてもいいと思いますよ。就職活動するだけでも勉強になることはたくさんありますから。何かを比較するには天秤に乗せなきゃ分からないし、乗せる前から悩んでいてもしょうがないですよね。ぜひたくさん経験してくださいね。

野月 金子さんの大学時代の貴重なお話やアドバイスをお聞きできて非常に勉強になりました。本日はありがとうございました!

PROFILE

卒業生/

GOGEN株式会社

金子 剛

(視覚デザイン学科 真壁 友 研究室 2009年卒業)

学生/

デザイン学科 2年

野月 あすみ

※所属はインタビュー当時