新生「建築・環境デザイン学科」について ― 幅広い学びを、もっと自由に

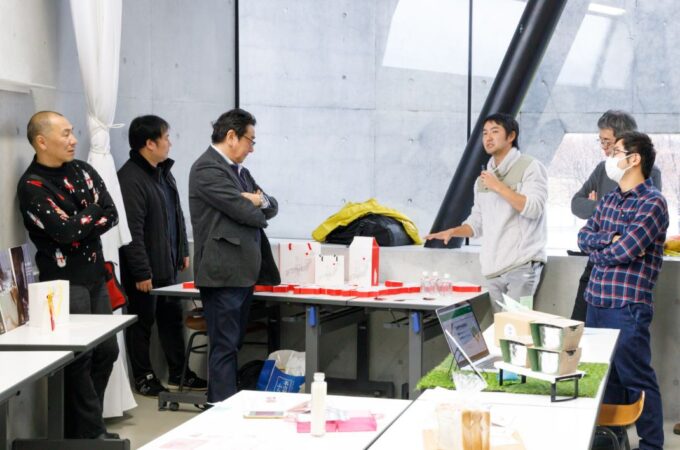

分野の垣根を超えた「スタジオ演習」形式の演習がスタート

2023年、新学科体制がスタートします。建築・環境デザイン学科はどのように変わりますか?

より幅広く、もっと自由に学べるよう進化します。今までは3年次に「建築・インテリアコース」と、「環境計画・保存コース」のどちらかを選択する必要がありました。そのコース分けが2023年の入学生からなくなります。その代わりに新しく「スタジオ演習」形式の演習が2年次後期から始まります。「スタジオ演習」とは、さまざまな課題の中から学生自身が自分の将来を考えて学びたいテーマを選択する、当大学の新しい学びの形です。課題のテーマは、建築、ランドスケープ、歴史的建造物など多種多様。教員が専門領域の垣根を超えてコラボする課題も計画中です。

学生が主体的に課題を選ぶのですね。

そこが大きなポイントです。本学の建築・環境デザイン学科は、「デザイン」を中心に建築、インテリア、都市計画・まちづくり、ランドスケープ、文化財保存・活用と、学べる領域の広さが特徴。スタジオ形式での演習は、そうした学科の魅力を活かし、学生自身に自分の進む道をデザインしてもらうことがねらいです。つまり学生は、いつまでも受け身の学びではいられない、とも言えると思います。

課題の選び方は自由です。「自分はずっと建築一本で行こう」でもいいし、建築をベースに「3年の前期はまちづくりの課題を選択して、また建築に戻ろう」でもいい。将来を見据え、“自分自身のカルテ”を作りながら課題を選択してほしいです。

しなやかなたくましさを身につける

選ぶ自由がある一方で「あれもやりたい、これもやりたい」と迷ってしまいそうです(笑)。

1年次の後期に行われる「建築・環境デザイン概論」は、各分野の先生によるオムニバス形式の講義です。2年次はさらに踏み込んだ内容のオムニバス講義も。そこでいろいろな専門分野に触れることが、方向性を決めるヒントになると思います。

1年次は主に基礎造形演習や製図の基礎を学びます。各分野の基礎をオムニバスで学ぶ演習を経て、2年次後期から「スタジオ演習」形式で演習をします。3年次後期から研究室に所属し、4年次は卒業研究に移行します。

自主性を重視する学びを通じて、どんな学科にしたいですか? また、学生にどのように成長してほしいですか?

今はいろんな意味で世の中が揺れ動いています。いつの時代もそうかもしれませんが、学生は卒業後、世の中に出て苦労するかもしれません。そこに対応できる素質や土台を、本学で身につけてほしい。今の時代は強くてたくましいだけでなく「しなやかなたくましさ」が必要だと思います。

キャンパスが教材になる大学

地域と関わる授業は長岡造形大学の特色です。建築・環境デザイン学科ではどのような授業がありますか?

酒、みそ、しょうゆの製造元が多く「醸造のまち」と呼ばれる長岡の摂田屋(せったや)地区を題材としたまちづくりの課題や、駅前中心市街地の活性化のアイデアを検討するグループワークの課題など。さまざまなテーマで取り組んでいます。

このキャンパスも魅力的ですよね。校舎がそのまま教材になる設計。しっかり考えられたデザインで、第3アトリエ棟は2010年のグッドデザイン賞を受賞しています。美しいランドスケープは石川幹子先生によるデザインです。石川先生には本学非常勤講師を務めていただいたこともあります。

最後に、高校生にメッセージをお願いします。

建築というと理系をイメージする人もいると思いますが、当学科は文系出身の学生も少なくありません。デザインの大学らしく、まずは発想をデザインに起こすプロセスを大切に、学びを展開していきます。

夢を大きく持つことは大事。みなさんの夢に至るステップとして、長岡造形大学を考えてもらえると良いと思います。教える先生もみんな個性豊かです。ぜひ夢を持って長岡造形大学に来てください!

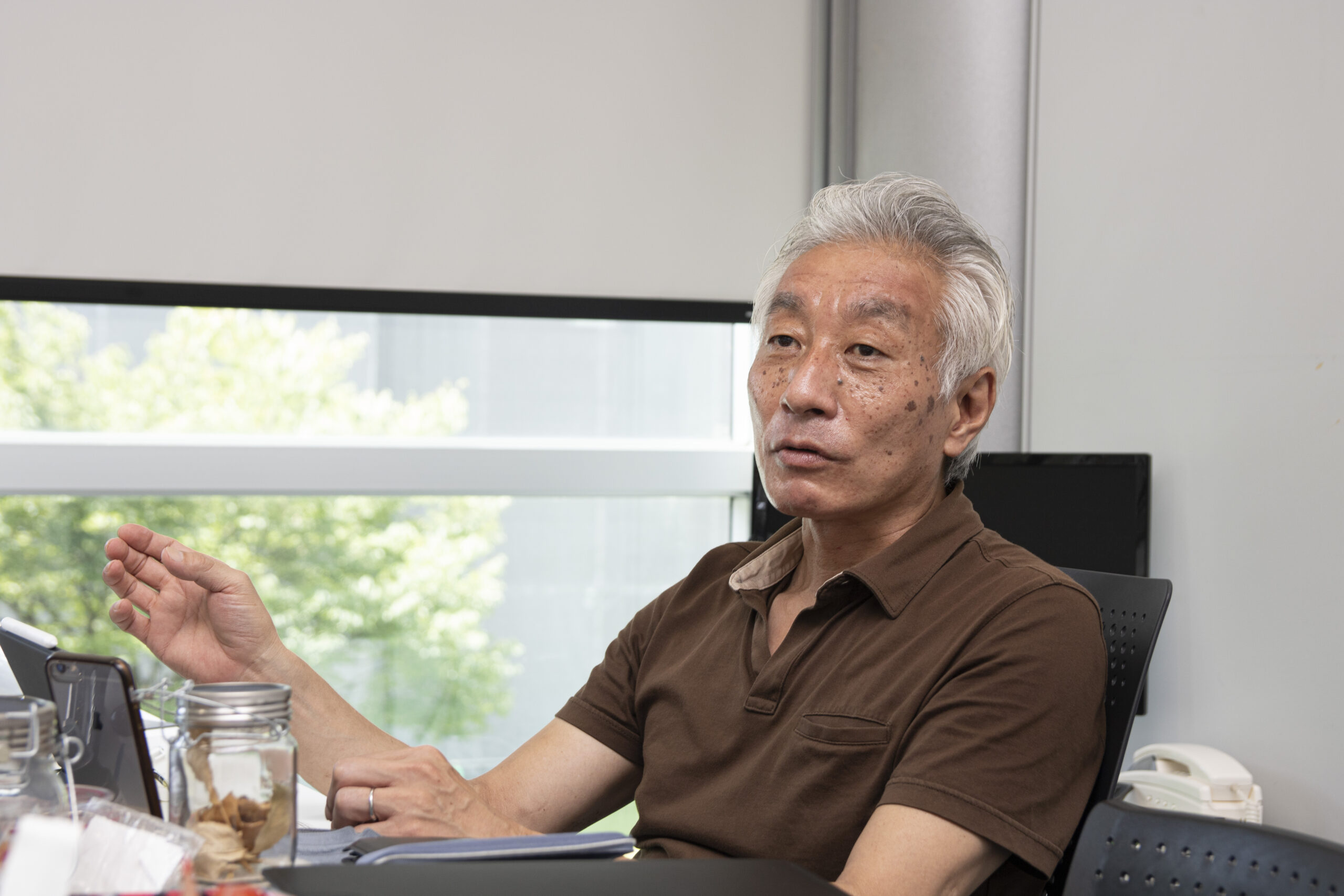

PROFILE

建築・環境デザイン学科 教授

佐藤 淳哉(さとう じゅんや)