【授業紹介】デザイン基礎演習Ⅰ

感性のトビラを開こう

目次

デザイナー1年生のための「入門編」

「デザイン基礎演習Ⅰ」は、どんな授業ですか?

御法川

まず、入学して全学科の1年生が基礎となる実技を学ぶ「基礎造形演習」という授業があります。今回紹介する「デザイン基礎演習Ⅰ」は、前期の基礎造形演習を経て、後期に入っていよいよデザインの基礎を学ぼうという授業です。

対象はデザイン学科の1年生全員で、「プロダクトデザイン領域」「テクノロジー×(クロス)デザイン領域」「視覚デザイン領域」の3つの領域から1つを選んで受講します。授業は月曜〜金曜の午前中。つまり、前期の基礎造形演習と同様に、後期の午前中はほぼ毎日「デザイン基礎演習Ⅰ」ということになります。

1年生の後期に、みっちりやるのですね。

そうですね。トータルの授業時間は15週間。授業は各領域に分かれて行い、1〜3週間ごとに一つの課題を完成させます。

御法川哲郎准教授

御法川哲郎准教授

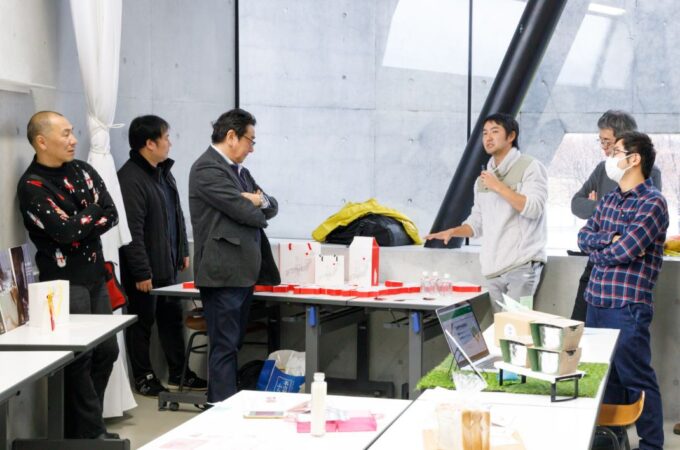

デザイン基礎演習の授業風景

デザイン基礎演習の授業風景

工業製品とテキスタイルを学ぶ

「プロダクトデザイン領域」

ここからは3領域それぞれについてうかがいます。まずは、プロダクトデザイン領域の授業について教えてください。

境野

プロダクトデザイン領域は、15週の授業で工業製品やテキスタイルについて学びます。

第1・2週は、花をモチーフに色彩描写や色感覚のトレーニングをします。第3・4週は、テクノロジー×(クロス)デザイン領域と合同で、図面を描き、発泡スチロールで立体モデルを作る授業です。第5・6週は、3・4週で作った立体モデルを、工房にあるさまざまな機械を使って硬いケミカルウッドでより精度の高いモデルを再び作り、塗装して仕上げます。

工房で立体モデルを制作

塗装して仕上げた立体モデル

塗装して仕上げた立体モデル

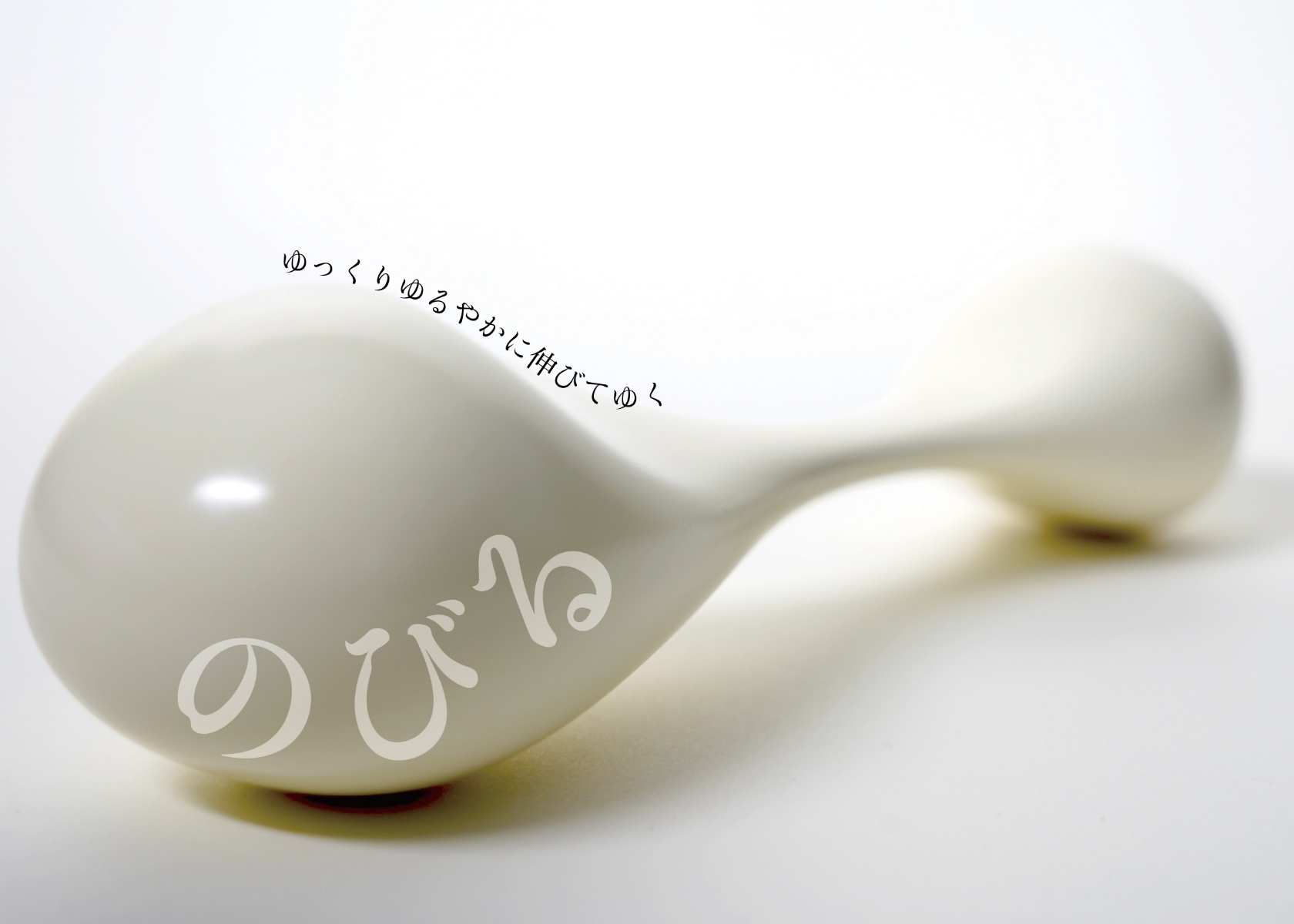

第7週もテクノロジー×(クロス)デザイン領域と合同の「インタラクションデザイン」。びっくり箱のように、人の動作に応じてリアクションするもの=「動き」に意味を持たせた作品を作ります。

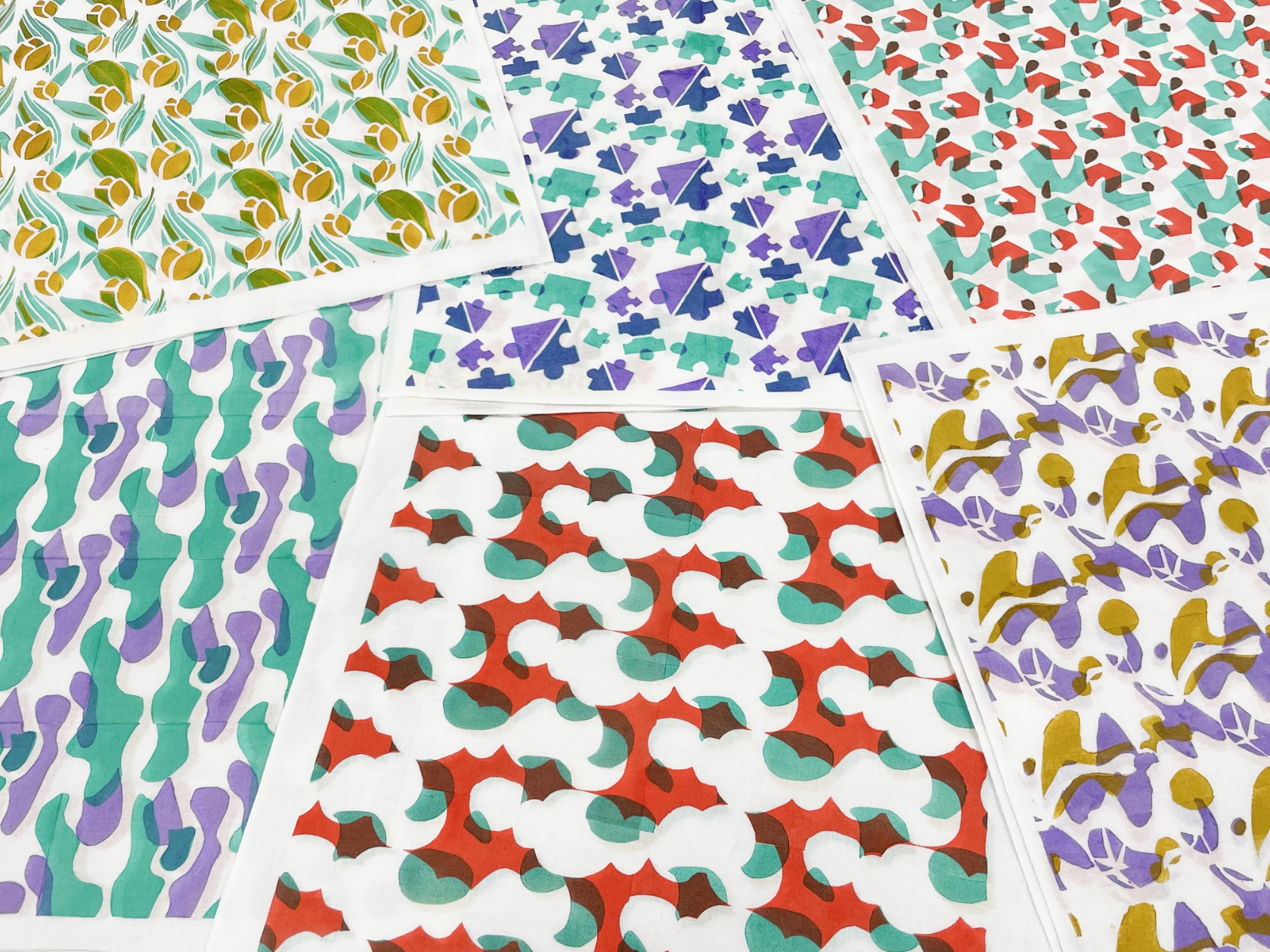

第8~10週はテキスタイル分野です。染色、織り、縫製による作品制作をローテーションで体験します。

ステンシル(型染め)の作品

ステンシル(型染め)の作品

フェルトの作品

フェルトの作品

第11~13週はテクノロジー×(クロス)デザイン領域と合同の「片手で使える道具の提案 -One Hand-」。日常生活の中で、普通は両手を使う動作を片手でやる場合(たとえば利き手をケガして、利き手ではない方の手だけで絆創膏を貼らなければならない時など)、どんな問題点があるか。どう解決するか。その思考や着眼点を学びます。

第14・15週はこれまでの作品を一つにまとめていきます。プロダクトを撮影する「物撮り」の技術や、プレゼンテーションの資料の作り方などを学び、実際に発表まで行います。

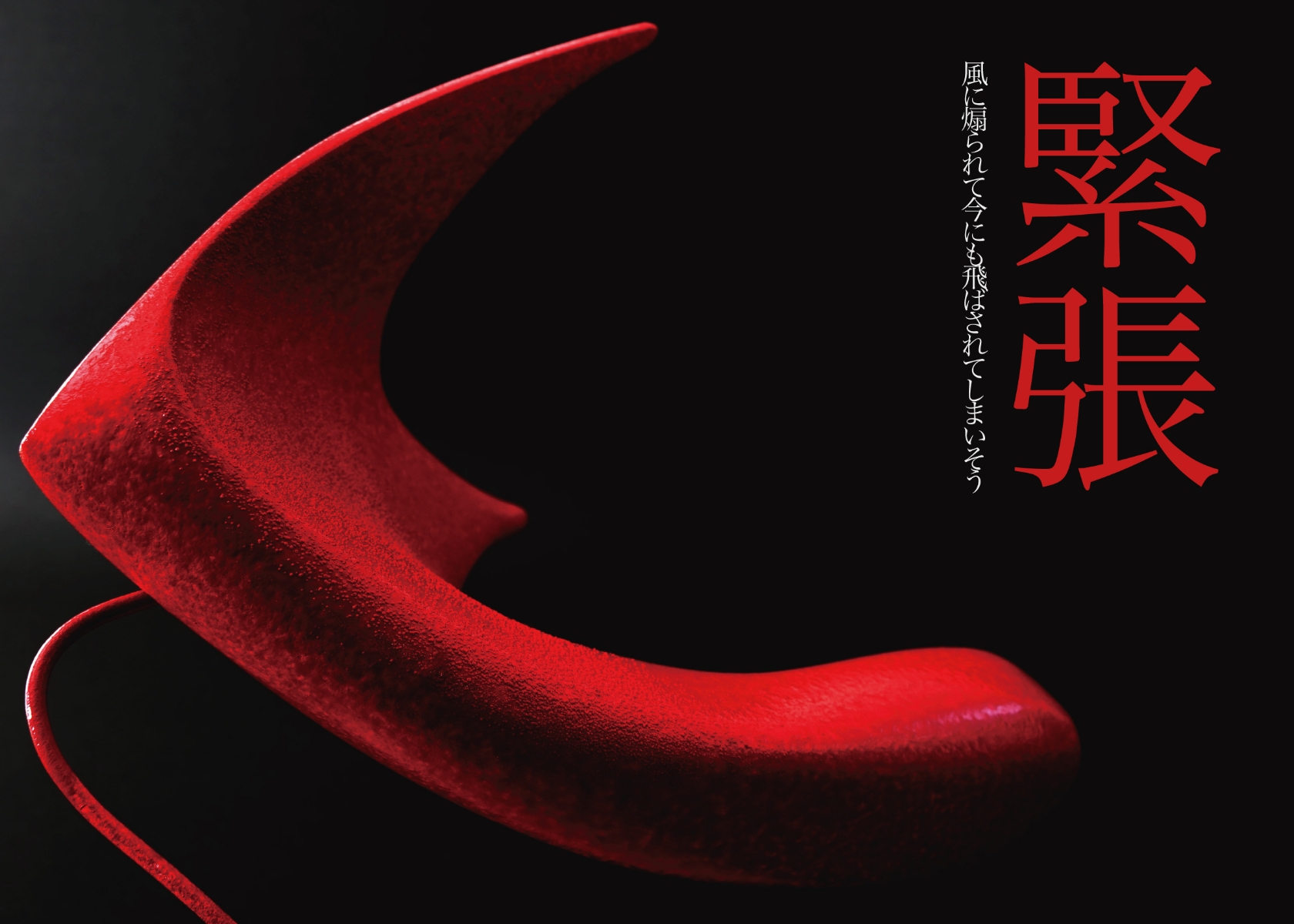

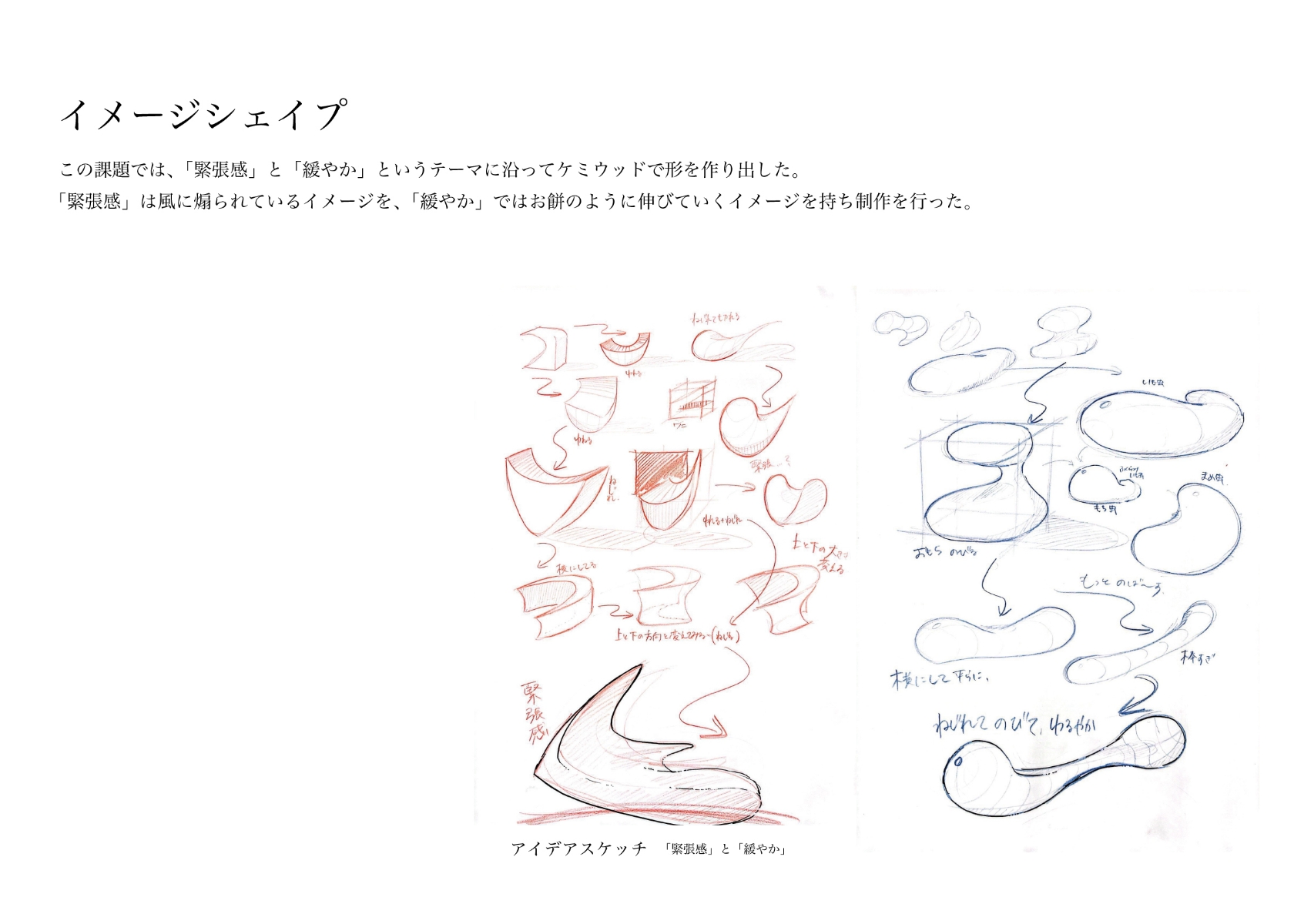

「イメージシェイプ」課題のモデル(上)とスケッチ(下)

「イメージシェイプ」課題のモデル(上)とスケッチ(下)

ケミカルウッドで制作した立体モデルを撮影し、プレゼン用のビジュアルを作る

以上のような幅広い学びで、プロダクトデザインの基礎を一通り経験してもらいます。プロダクトの中でも、テキスタイルは高校生にはイメージが湧きにくいかもしれません。もしかするとアパレルに近いイメージかもしれませんね。でも実際には奥が深く、車のシートやさまざまなファブリックなど生活空間の中で大きなウエイトを占めています。そこにも関心を向けてもらえたらと思います。

境野広志教授

境野広志教授

3DCGアニメや電子工作にもチャレンジ

「テクノロジー×(クロス)デザイン領域」

続いて、テクノロジー×(クロス)デザイン領域の授業について教えてください。

真壁

私たちの領域では、15週の授業を大きく分けて

「見る・観察する」

↓

「手で描く・作る」

↓

「コンピュータで作る」

↓

「行動を考える」

↓

「物体を操作する」

↓

「問題解決のためのデザイン」

↓

「コトを伝える・発信する」

という流れで進めます。

「見る・観察する」は、身の回りにあるものや普段使っているものを観察して、そこに盛り込まれた工夫やアイデアを見つけます。

「手で描く・作る」は、既存の商品に新しいアイデアを付け足し、スケッチで仕上げます。

スケッチをプレゼンテーションする

スケッチをプレゼンテーションする

「コンピュータで作る」は、視覚デザイン領域との合同授業です。3DCGソフト「BLENDER」を使い、昨年度は野菜や果物を3Dモデリングしました。その発展形として、テクノロジー×(クロス)デザイン領域では3DCGアニメーション制作にもチャレンジします。

「行動を考える」は、プロダクトデザイン領域と合同の「インタラクションデザイン」です。

「物体を操作する」は、テクノロジー×(クロス)デザイン領域らしく、CADソフトや3Dプリンターを使ってゴム鉄砲を作ります。輪ゴムを引っ張った状態でキープし、引き金を引いた時に輪ゴムがはじき出される機構を設計します。輪ゴムを飛ばす機能や手に持った時の収まりの良さなどがポイントです。さらに、モーターやセンサーのキットを使った電子工作で「動くもの」を制作します。

自作のゴム鉄砲を試す

自作のゴム鉄砲を試す

的は…デザイン学科の教員!?

的は…デザイン学科の教員!?

3Dプリンタでゴム鉄砲をパーツから作る

3Dプリンタでゴム鉄砲をパーツから作る

その応用編として、プロダクトデザイン領域と合同の「片手で使える道具の提案 -One Hand-」に取り組みます。これは「問題解決のためのデザイン」であると同時に、アイデアを実装・実現する点を重視しています。

最後は集大成としての「コトを伝える・発信する」。動画の撮影・編集方法を学びながらOne Handの課題制作を映像化し、YouTubeに公開します。

One Handの課題作品

15週の授業でさまざまなものを作りますが、自分のアイデアを形にすると次のアイデアが生まれます。その循環をどんどん回してアイデアの展開を早めていく。もっといいアイデアにつなげていく。授業を通してそんな環境を作りたいと思っています。

真壁友教授

真壁友教授

写真・映像からレイアウトまで幅広く経験

「視覚デザイン領域」

最後に、視覚デザイン領域はどんな授業や課題がありますか?

御法川

視覚デザイン領域は、将来目指す職種が多岐にわたります。この授業では、映像、イラスト、グラフィックなど幅広い内容を一通り体験してもらうことが大きな狙いです。将来、直接的に関わらない分野でも一度経験しておくことは必ずプラスになります。

授業風景

授業風景

具体的には、写真、映像・サウンド、3DCG、タイポグラフィ、イラストレーション、コピーライティング、ロゴタイプ、レイアウト、ユーザーインターフェイスの基礎を学びます。3DCGは、テクノロジー×(クロス)デザイン領域との合同授業です。

3DCG制作の授業

3DCG制作の授業

未経験者も課題を通してスキルを習得していきます

未経験者も課題を通してスキルを習得していきます

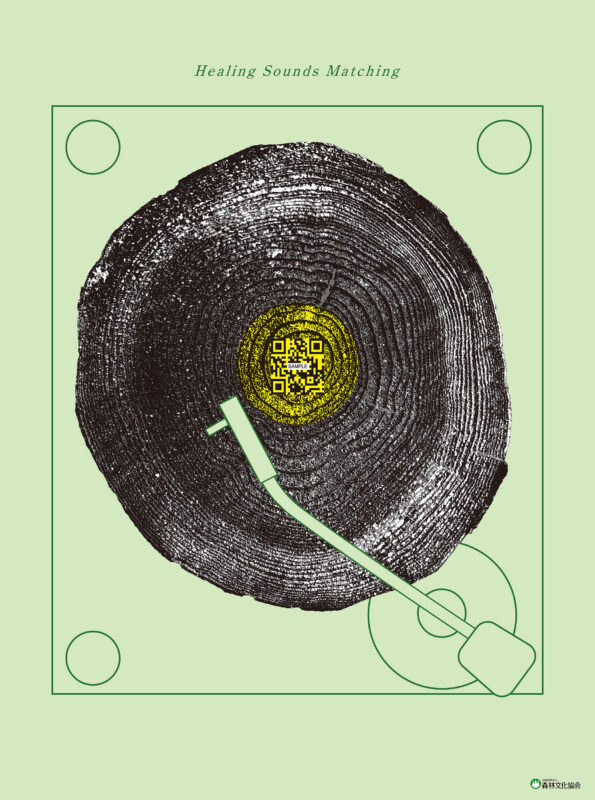

映像は4〜5人のチームで一つの作品を作ってもらいます。言葉を扱うコピーライティングは、昨年度から新しくスタートした課題です。

「デザイン基礎演習Ⅰ」は、これまでも前身となる授業がありました。しかし昨年度からは、手描き作業をコンピュータ制作中心に、イラストレーションは描写力を鍛えるデッサンからコミュニケーションを重視した「伝えるための絵」にシフトしました。より実際の業界に近い取り組み方に進化しています。

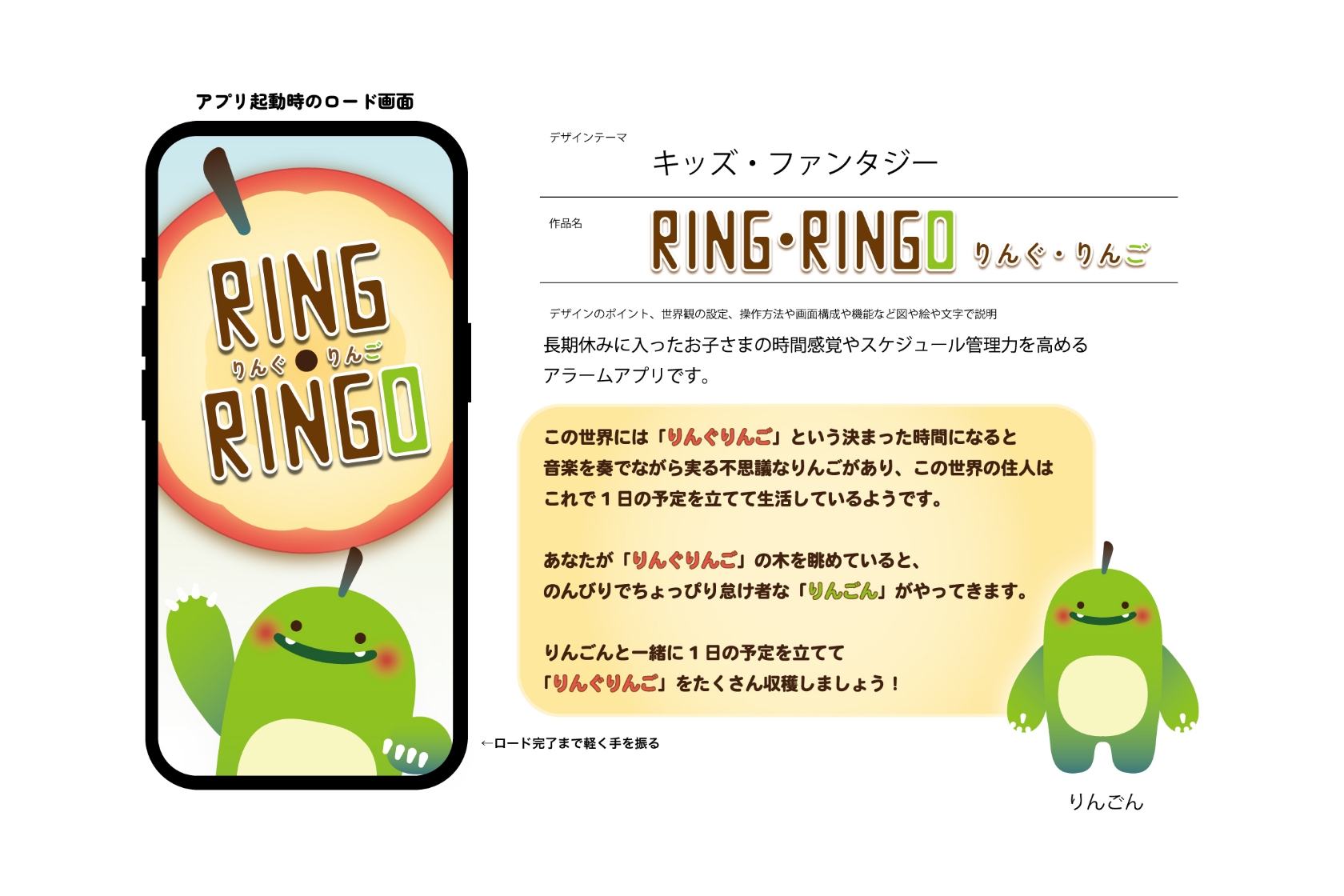

UIの課題作品

UIの課題作品

ロゴの課題作品

ロゴの課題作品

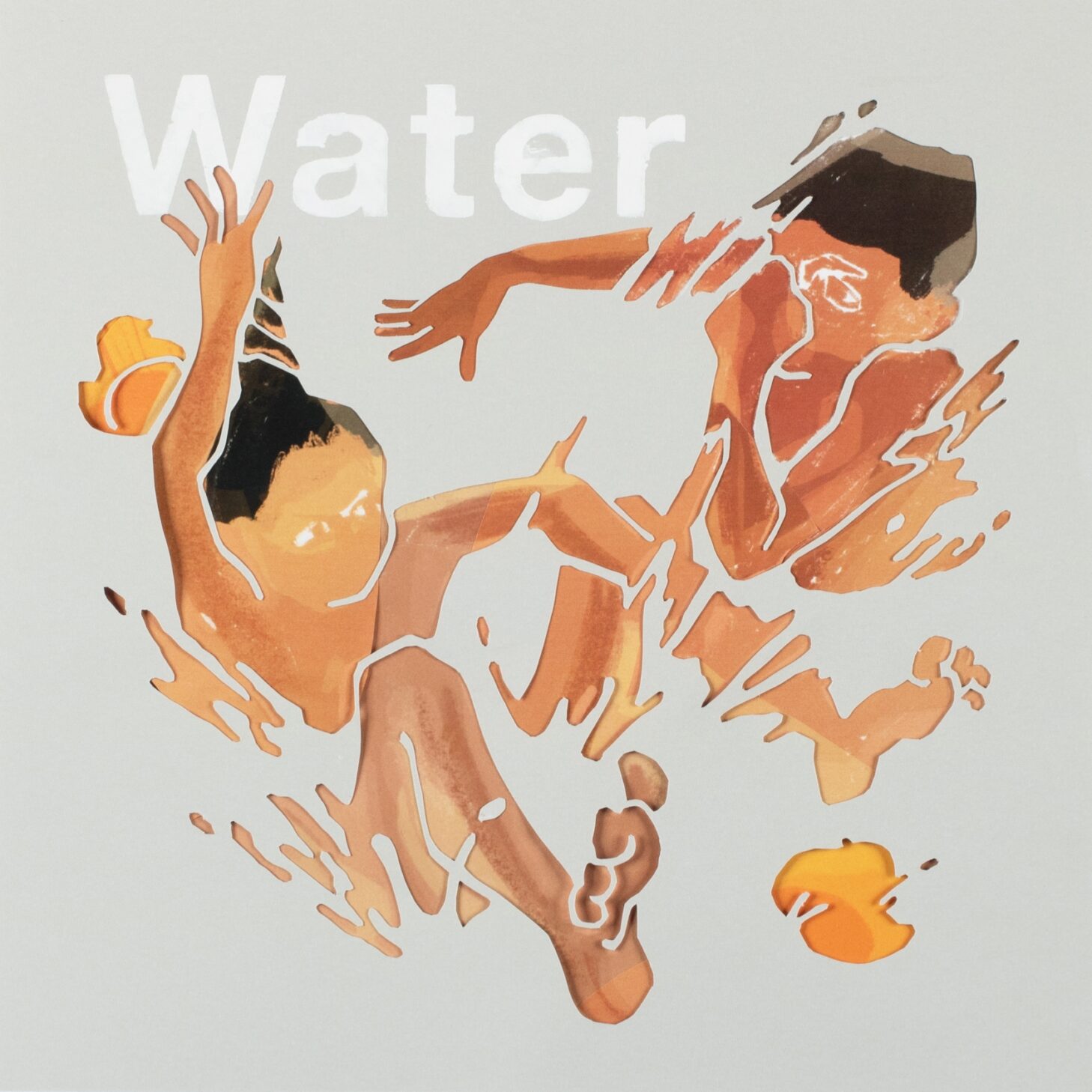

イラストの課題作品

イラストの課題作品

広く学び、将来につなぐ

デザイン基礎演習Ⅰはどんなことが身に付きますか?

御法川

先生方から説明していただいたような各領域の基礎力が身につきます。3領域とも「まずはやってみる」ことが大事。そこから自分の好きなことや興味をそそられるものを見つけていくのが「デザイン基礎演習Ⅰ」の目的です。

2年生の前期には「デザイン基礎演習Ⅱ」という応用編がスタートしますが、領域への所属は、そこで一旦終了します。デザイン基礎演習Ⅰ・Ⅱを終えて、自分の興味・関心のあることを整理し、2年生の後期からはスタジオ演習というより専門の授業に移ります。

ですから1年生には視野を広く持ってほしいと思います。デザイン基礎演習Ⅰは他領域との合同授業もありますし、気にかけていれば他領域の授業や作品も視界に入ってくるはず。混ざり合って面白い化学反応が生まれることを期待しています!

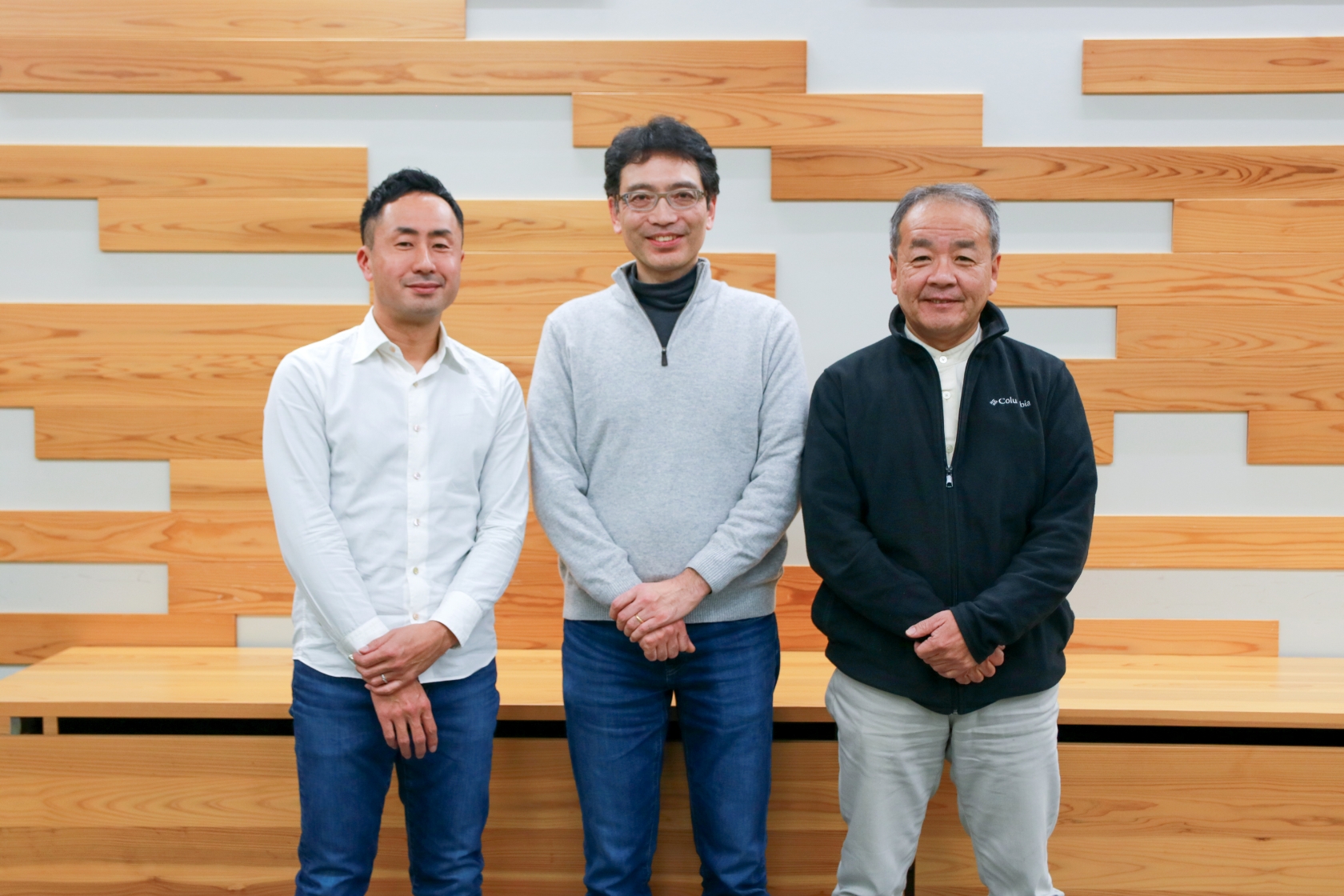

PROFILE

デザイン学科

教授

真壁 友(まかべ とも)