令和7年度後期 特別講義(建築・環境デザイン学科)のお知らせ

地域・市民の方々と大学の交流を目的として、本学では公開講座・講義を実施しています。

この度、「特別講義(デザイン学科)」、「特別講義(建築・環境デザイン学科)」への学外からの一般受講生を募集いたします。

「特別講義(建築・環境デザイン学科)」は、建築・環境デザイン分野はもちろんのこと、他分野、他領域、他国においても横断的に活躍している専門家を講師として招く、全4回の授業です。

講師・講義テーマ一覧

2025年11月14日(金)

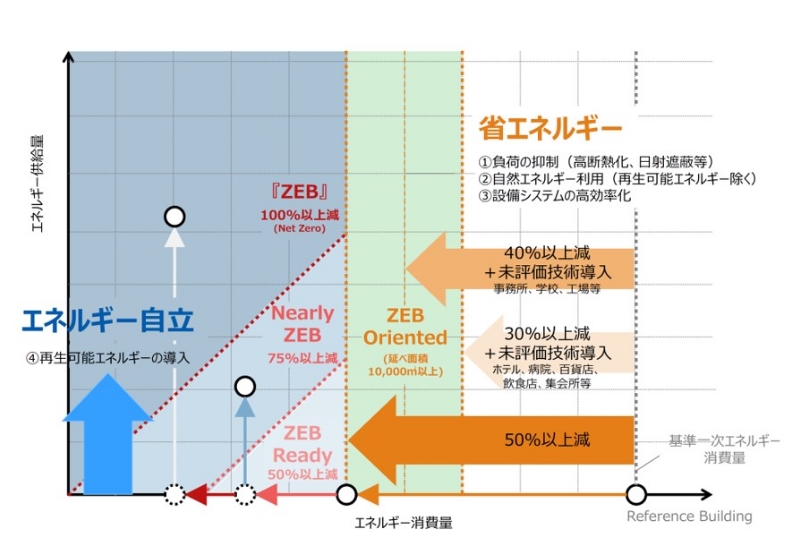

脱炭素社会実現に住宅・建築分野は何ができるか

田辺 新一(早稲田大学教授、日本サステイナブル建築協会会長)

今年の夏は非常に暑かった。また、地球温暖化によって豪雨、豪雪、台風、熱波などの気候災害が増加している。気温上昇は古い昔からのことではなく、産業革命以降、特に第二次世界大戦以降の人類の活動による。我が国は、2050年カーボンニュートラルの実現を目指すことを宣言した。その対策は単なる環境対策ではない。産業・社会構造の変革が生じる可能性が高い。加えて、エネルギーを巡る国際情勢も不安定になってきている。住宅・建築からの排出は日本全体の約4割程度を占める。我々の分野の役割は大きい。ネット・ゼロ社会実現に向けた住宅・建築分野の未来を語る。

2025年11月21日(金)

歴史的建造物の価値 発見と創造 2025

後藤 治(工学院大学 総合研究所 教授)

歴史的建造物は価値の発見なくして残してもらうことはできません。一方、残すには定期的な修復が必要です。修復では、単に保存するではなく、その後に価値を可視化することも重要です。最近では、歴史的建造物を使い続け、持続可能な社会に貢献することも求められていると言えるでしょう。

写真の建物は、長岡造形大学津村准教授と私が修復に関わった岩手銀行旧本店本館(岩手県盛岡市)です。

2025年12月19日(金)

国際協力の現場でのコミュニティデザイン

~中東地域の紛争と復興、

日本への影響と今後の役割~

伊藤 拓次郎(アイシーネット株式会社グローバル事業部シニアコンサルタント)

11年目の今年は、私の最後の講義となります。本講義では、10年間にわたって、国際協力の現場において、私が関わってきたコミュニティデザインを紹介してきました。具体的には、パラグアイ、ドミニカ共和国、メキシコ、ネパール、ミャンマー、パプアニューギニア、トルコなどのにおける国際業務についてでした。

今年の講義は、以下の2部構成で、いずれもオンゴーイングの内容です。

第1部:南米パラグアイの伊藤公園事業についてお話しします。長岡造形大の卒業生との出会いをきっかけに、共に築き上げた10年間に渡る環境デザイン事業です。

第2部:近年取り組んでいるトルコ、シリア、イラクなど、中東における活動についてお話しします。毎日の国際ニュースを賑わせている中東地域の石油など、資源をめぐる紛争と復興についてです。

地域の人たちが主体的に自らの課題を考え、議論し、試行錯誤しながら地域の課題の解決して行きます。それを支援するのが、「コミュニティデザイン」の仕事です。地域の課題に対して、創造的な解決を提案し、活性化につなげて行きます。それは、日本だけではなく、世界共通のニーズです。国際協力の現場で、今後日本に期待されている役割などについて、皆さんと一緒に考える場とします。

伊藤講師とバスラの小学校の子供たち

伊藤講師とバスラの小学校の子供たち

伊藤 拓次郎

1962年岩手県生まれ。武者浩二実篤と九州の理想郷「新しき村」創設に関わった父伊藤勇雄につれられて5 歳の時自給自足の学校づくりのため南米パラグアイに移住。アスンシオン国立大学教育学科、玉川大学大学院修士課程、岩手県立大学大学院博士課程を修了。現在国際開発コンサルティング企業のアイシーネット株式会社(学研グループ)でシニアコンサルタントとして40か国以上の国々でコミュニティ開発、教育、保健、地方行政、難民支援などのプロジェクトを実施。

日本教育工学会会員、教育メディア学会会員、国際開発学会会員。

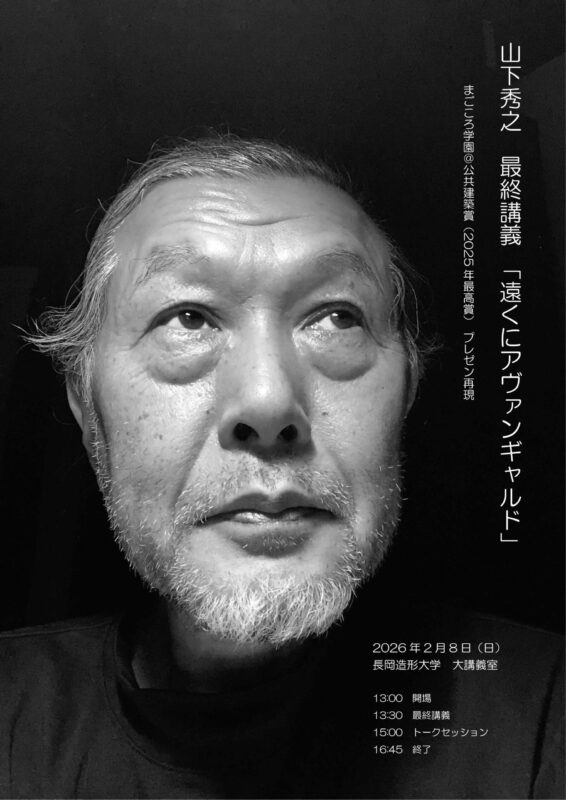

2025年12月26日(金)

建築ストックの有効活用における専門家の役割 2025

-ひらかれる建築・「民主化」の作法-

松村 秀一(神戸芸術工科大学学長)

日本は過去60年以上に亘って世界史に残る量の住宅やビルを建設してきました。その成果としての構築空間は日本のあちらこちらで余り始め、残念なことに空き家や空きビルが問題視されるところまできています。ただ、これらのあり余るストックを私たちのそして未来の豊かな空間資源として捉え直せば、これからの居住環境は今までにない豊かなものになります。今回の講義では、その豊かな空間資源を豊かな居住環境に仕立て直す方法について考えてみます。