令和7年度 長岡造形大学 入学式を挙行しました

令和7年度長岡造形大学入学式を挙行しました。

造形学部254名(デザイン学科165名、美術・工芸学科37名、建築・環境デザイン学科52名)、大学院23名(修士課程18名、博士(後期)課程5名)、あわせて277名の学生が入学しました。

このたびはご入学、誠におめでとうございます。

学長式辞(全文)

本日、長岡造形大学造形学部、大学院造形研究科に入学した二七七名の皆さん、おめでとうございます。保護者の皆様、そして家族の皆様にも、長岡造形大学の教職員を代表してお祝いを申しあげます。

また、磯田達伸長岡市長をはじめとする来賓の方々には、入学式にご臨席賜り、誠にありがとうございます。お礼申しあげます。

さて、皆さんが入学した長岡造形大学は、大学の名前にある通り「造形」、つまり「デザイン」を学ぶ大学です。「造形」について既に学んできた人もいるかもしれませんが、本格的に学ぶのは初めての人も多いと思います。そのため、今はその不安と期待が「ない交ぜ」となった心持ちであることでしょう。

ところで皆さんが、この大学で学ぶのは「造形」、「デザイン」だけなのでしょうか。

ここからは、皆さんがこれから受ける長岡造形大学における「最初の授業」として、授業全体に対しての「ガイダンス」、つまり「手引き」を行いたいと思います。

しっかりと聞いてください。

学部一年に入学した皆さんは、前期の期間、全員が等しく「基礎造形演習」という授業を受講します。この授業は文字通り「造形」の「基礎」を学ぶものです。ここではデッサンなどの「描写」、色の使い方についての「色彩」、三次元での表現として「立体」、加えて「コンピューター」の基礎を学びます。

この授業では先ず、君たちは「唯一無二」の「立方体」を作ります。

そして

グライダーを制作して、自分の「分身」としての機体を大空へ、そして「社会」へ放ちます。

授業は月曜から金曜の午前中、全ての学科の学生が一堂に介して受けることになります。

すごく上手に「作品」を造りあげる同級生が少なからずいるでしょう。それを見て、場違いな所に来てしまった、と思う人もいるかもしれません。

基礎造形では、原則一週間ごとに課題が課されます。週の始めとなる月曜日に課題が出され、一週間で作品を制作し、金曜日に課題の提出、そして「講評」となります。

火曜、水曜、木曜を通して、出された課題に対して皆さんはいろいろ考え、調べ、迷いながら制作を行います。

一方で、この一週間、皆さんはいろいろなことを試し、悩み、学びます。

この課題は「何を求めているのだろうか」。自分は「何を伝えたいのだろうか」、と。

そして何週間かこの演習が進むと、皆さんは造形の課題に一つの「正解」と言うものはないのではないか、ということに気付くことでしょう。

一つの正解があるとすれば、金曜日に提出される二五〇余の作品は、すべて同じものとなります。

しかし、金曜日、教室に並んだ作品を見ると、自分と同じものは一つもないことに気付くはずです。

求められているのは課題に対応した「最適解」なのではないか、との考えに行き着くかもしれません。

一方、それと同時に、皆さんは同じ課題に向き合いながら、様々な発想に基づく異なった「作品」が居並ぶことに圧倒されるでしょう。

同じ課題文を読んで、一週間、考え、制作を行ったはずなにの、こんなことを思い、表現する人が同じ空間に存在し、同じ空気を吸っていたことに仰天するでしょう。

実は先生方も、そんな作品を待ち望み、驚愕しているのかもしれません。

作品が全て異なるのは何故でしょうか。

それは、皆さんが別々の「地域」で生まれ、この長岡の地に集ったからです。

一人一人はこれまで異なった地域の山や海、町並みや建物、空や雲を見て育ってきました。加えて各人が、ご家族、友達とともに過ごした有意義な時間によって培われた「感受性」を持っています。

つまり、そんな一人一人がこの大学へ集い、課題に向きあったため、多様な「作品」が生み出されるのです。

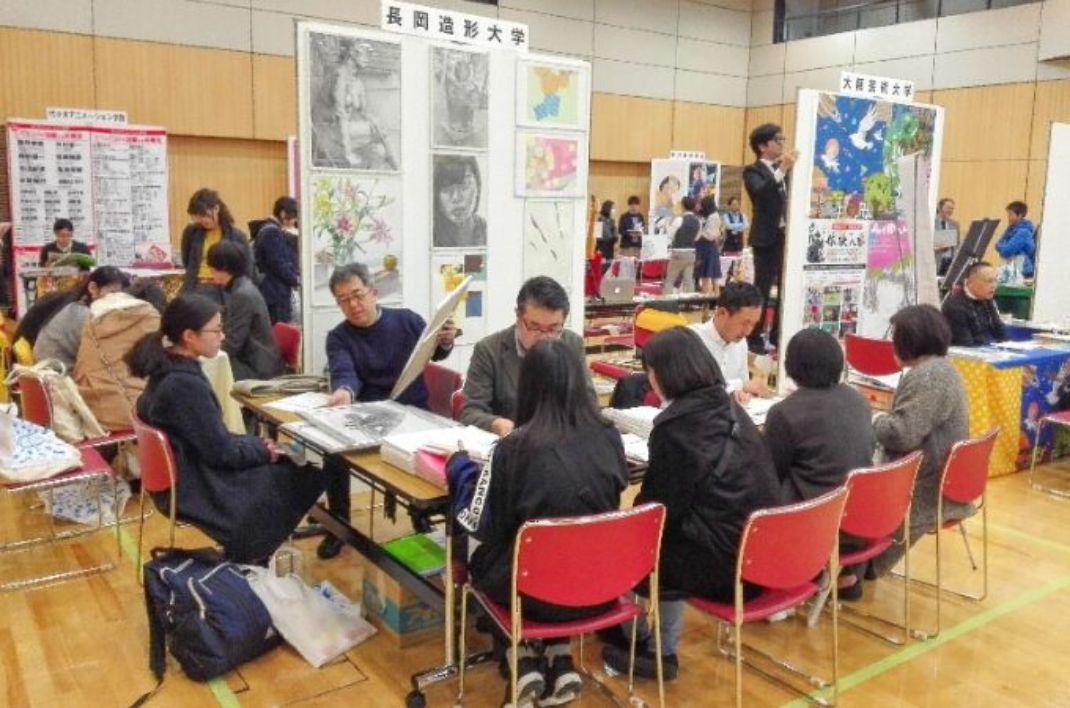

本学には日本中の都道府県から学生の皆さんが集っています。

金曜日における多様な作品を眼前にしたとき、「発想の多様性」を「驚き」として、「造形」が持つ大きな力を実感してください。

その上で、自分の足りない部分を自覚し、よりよい「作品」を生み出すことに邁進してください。

これから皆さんは「基礎造形」を学びますが、その根本は「何を伝えるのか」、「どのように伝えるのか」ということに尽きると考えます。

そして、これは四年間で皆さんが立ち向かう一〇〇余の課題に共通するものとなります。

「問題はどこにあり」「自分は何を伝えたいのか」、じっくりと考え、それを「造形」を通して私達へ伝えてください。

この点は、本学の「理念」にも謳われています。読んだことがありますか。

きっと一回は目にしていると思います。皆さんには是非読んでもらうため、大学紹介のパンフレットでは最初に載せてあります。

造形を通して真の人間的豊かさを探究し

これを社会へ還元することのできる創造力を備えた人材を養成する

とあります。

この大学で「探究」するのは「造形を通して」、「真の人間的豊かさ」です。

「造形」を通して皆さんに求められているのは、自分の「思い」を形にする「力」です。

つまり「造形」を行う場合、造形の技術は必要となりますが、それだけでは問題解決には決して至りません。

「造形」の技術は必要です。しかし、技術だけで「作品」は作れません。逆に、「思い」だけでも作品を作ることはできません。

加えて、皆さんには、広く社会を「見極める力」が必要となります。

そのために重要なのが、幅広い知識と、社会からの学びです。

本学は「地域」に開いた大学、と言っています。何故でしょうか。

それは本学を長岡市が設立した大学であることも一つの理由です。

しかし、理由はそれだけではありません。

本来、デザインは、社会のために存在するものです。先程言った本学の理念では

造形を通して真の人間的豊かさを探究し

これを社会へ還元することのできる創造力を備えた人材を養成する

とあるように、「社会へ還元」することを強く訴えています。

大学で行う地域連携の授業や、地域の企業、公共団体などから依頼された事業がその具体的な実践例となります。

加えて、本学に大学の寮はありません。教職員、学生、つまり、本学に集う全ての人々が「地域社会」の一員として、地域において生活して、豊かな社会生活を営んだ上で、大学へ通うことが創立以来の基本的な考え方となっています。

皆さんの中には、地域の中でアルバイトをする人も多くいると思います。

四年間、地域で生活し、学び、働くことで、身をもって社会のあり方を知ることになり、これが皆さんの「人間的豊かさ」を鍛える機会になることも確信しています。

先月、ある研究室で、卒業研究を終えた四年生と先生が食事会を行った時のお話しを伺いました。焼肉の食べ放題へ行かれたそうです。満腹になったことでしょう。ところが、満腹になった四年生ですが、誰が言うでもなく、皆が食器の後片付けを始めたそうです。

四年間の社会における学びが、自然と形として現れた、と言えるでしょう。

ご家族、保護者の皆さん。

初めての一人暮らしを行う新入生は、四年間、この学校で「造形」を学び、考え、悩み、試行錯誤して作品を生み出します。

そして、「地域」において生活し、地域に出て、地域の人達と交流して、地域を盛り上げ、仕事を通して社会の厳しさ、社会の仕組みを知ることで、確実に「人間的豊かさ」を獲得しているようです。

つまり、皆さんの学びの場は、「大学」と、この「地域」と考えてください。

そして、皆さんの出身地とは異なる、広い空と大地、日本一の大河、信濃川も、日々、皆さんを見守っています。

分からないこともたくさんあるでしょう。

しかし、このように恵まれた環境の中、長岡の地で四年間、造形を通して自分と向き合い、社会と地域に鍛えられ、自分の思いを「形」にすることに挑んで下さい。

お願いします。

以上、この「大学」と、この「地域」における学びのガイダンスとします。

ガイダンスですが「授業」としましたので、課題を出しておきます。

〆切りは四年後、大学院の方は修業年限の二年後、三年後となります。

皆さんが、この「大学」、「地域」で学んだ成果を、私達に叩き付けてください。

そして新しい「景色」を、私達、教職員と地域の人々に是非、見せて下さい。

皆さんの挑戦が、社会を一歩、前へ押し出すことになります。

「未来」への扉を叩き、開くのは皆さんの役割です。よろしくお願いします。

令和七(二〇二五)年四月二日

長岡造形大学 学長 平山育男