令和6年度学位記授与式を挙行しました

本日、令和6年度学位記授与式を挙行しました。

学部生、大学院生(修士課程、博士(後期)課程)が、ここから新たな道を歩みだします。

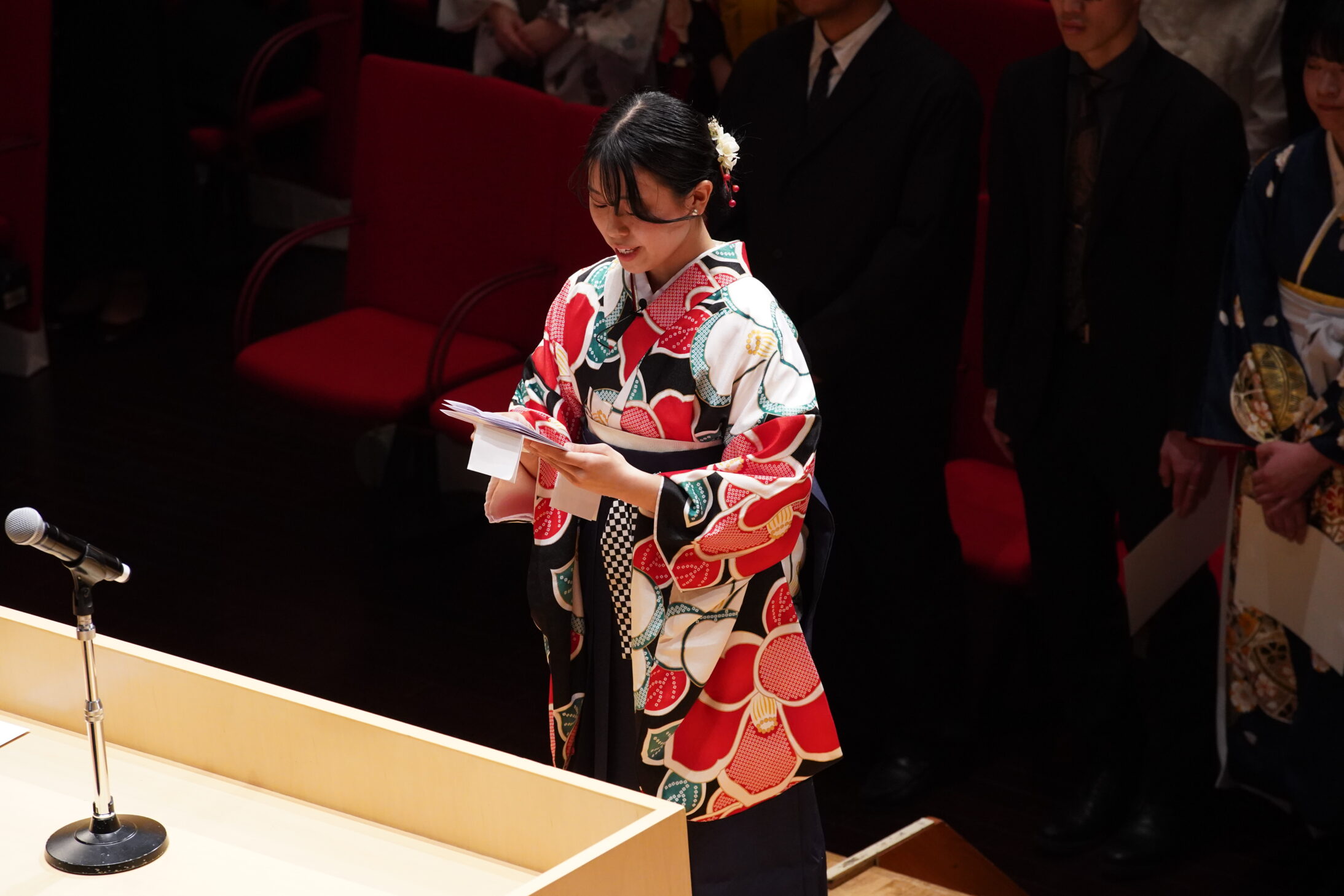

晴れやかな衣装に身を包み、輝かしい卒業式となりました。

卒業・修了生、並びにご家族・ご関係のみなさま、本日はご卒業・修了誠におめでとうございました。

これからのみなさまのご活躍を心より祈念しています。

会場の外では、卒業生がそれぞれ撮影を行っていました。

本学恒例の和太鼓衆転太鼓舞(和太鼓部)も出動! みなさんの門出をお祝いしました。

学長式辞(全文)

本日、長岡造形大学造形学部、大学院造形研究科を卒業、修了する二六一名の皆さん、おめでとうございます。保護者の皆様、そして家族の皆様にも、長岡造形大学の教職員を代表してお祝いを申しあげます。

また、磯田達伸、長岡市長をはじめとする来賓の方々には、卒業式にご臨席賜り、誠にありがとうございます。お礼申しあげます。

既に学位記はお渡ししました。ここからは学長からの「最後の授業」として、皆さんにお話ししたいと思います。心してお聞き下さい。

皆さんは四年前に挙行された入学式のことを覚えていますか。

家族の方々はこの場への入場が適わず、入学者はマスクをして一人おきの座席に座ったはずです。そして、この演壇、マイクの前には大きなアクリル板が立ち、皆さんとの間を遮断していました。

入学式においても、社会のあり方が凝縮され、「形」として表れていたことになります。

家族の皆さんの心配は想像を絶するものであったと思います。一人も知人がいない中で始まった大学生活を、一人暮らしとして始めた人も多くいたはずです。また造形の勉強を大学から始めた人もかなりいたでしょう。皆さんは大きな不安を抱え、同時に大きな期待も抱いて長岡造形大学へ入学しました。

そして皆さんが受けた基礎造形の授業では、隣の席との間には「アクリル板」が立っていました。また、多人数が受講する授業は悉く遠隔で行われました。それは「密閉」「密集」「密接」の「三密」を避けるためです。

これらの体験を通して皆さんは多くのことを学んだと思います。

「三密」で隣人との関係を断ち切っても「人」は生きて行くことはできる。しかし、「人間」は「人」との関係を断ち切ると、一歩も前には進めないことも同時に痛感したでしょう。「三密」を避ける中でも、社会の生産は続き、交通機関、運輸機関は動き、商店は店を開け、大学は授業を続けました。それは社会のため、若い皆さんへの教育を止めてはならない、という社会的使命でもありました。

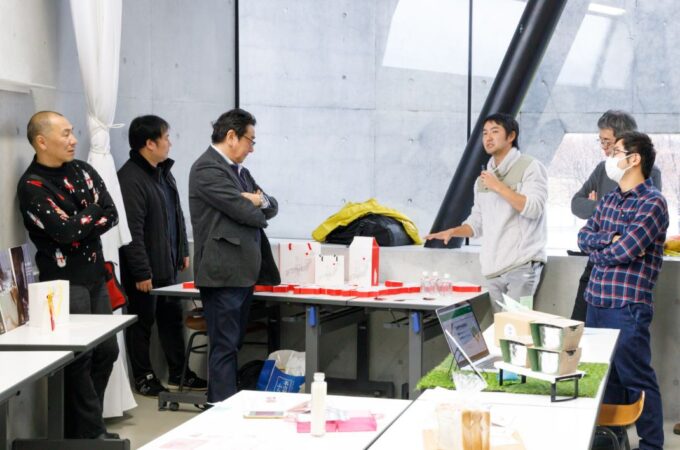

さて、皆さんが最初に挑んだ基礎造形の課題は「立方体」の制作で、そこには、ひらやま先生もいました。

この課題で皆さんは一〇㎝角の立方体を造りました。一年生四月の一週目、金曜の朝、第三アトリエ棟に提出された二五〇個ほどの「立方体」を見渡したとき、全部が同じように見えたはずです。しかし、講評を受け、自分の立方体を手にしたとき、それが他の立方体とは明らかに異なる、特別な一つであることに気付いたはずです。そう、あの「立方体」は、自分が大学生として最初に生み出した「作品」、その時の実力が凝縮された自分自身の「分身」、でした。

あの一つ目の「立方体」から出発して、皆さんは大学の四年間で、一〇〇を超える課題に向きあい、先日、最後の課題として卒業・修了展において、作品展示に臨みました。

一つ一つの展示は皆さんにとって四年間の集大成で、社会に対しては新しい「世界」を示したものと確信します。

皆さんの「作品」は私達教職員にとっても四年間における、確実な成果として、一つ一つの発表、作品を見せて頂きました。

ところで四年間、皆さんが本学で取り組んだ課題の多くは、明確な「正解」のあるものではなかったと思います。課題は示された条件の中で考え得る、「最適解」を求めるものであったと言えるでしょう。それ故に、その「最適解」に辿りつくため、皆さんは、調べ、考え、悩み、手を動かし、七転八倒したことでしょう。空が白んだことが、何度もあったはずです。課題のヒントはどこにあったのでしょうか。

本学の理念は「造形を通して真の人間的豊かさを探究し、これを社会に還元することのできる創造力を備えた人材を養成する」とあります。

覚えていますか。

これは皆さんの立場で置き換えて言えば、「造形を通して真の人間的豊かさを探究する」。そして「創造力を備え社会へ還元する」となります。

つまり本学で学ぶ皆さんの成果は社会に対して貢献するものであり、それが本学では「造形」を通して、となります。加えて、忘れてはならないのは、求めるものが「造形」の結果、だけではないこと、「人間的豊かさ」、であることです。

ひらやま先生は基礎造形の「グライダー」の課題ではこんなことも言ったはずです。

グライダーは皆さんの手を離れ、大空をきれいな曲線を描いて滑空します。

それは、皆さんの制作した「作品」が社会へ飛び出したことを意味します、と。

すべての作品は決められた期限までになんとか造ればいいわけではなかったはずです。制作には必ず目的、社会的な意義がある。それが造形の「作品」であると。

作品、つまり皆さんの「思い」は皆さんの手を離れ、「地域」に、「社会」に、そして「人間」に届いていたのか、よく考えてください。ヒントはそこに「こそ」あった、と思います。

そして、皆さんは在学期間中、大学の内外で多くのことを学んだと思います。「地域」や「社会」、そして「世界」に出て、様々な現実、問題、矛盾を目の当たりにした人もいると思います。そこで皆さんは、造形、「デザイン」が社会をつなぐ役割を果たしていることにも気付いたはずです。

一方で、社会を取りまく時代の状況は大きく変わろうとしています。

皆さんに直結する問題としては生成AI、つまり、情報技術の発展に伴う人工知能技術の普及と展開が目の前にあります。生成AIと自分たちはどのように付き合って行くのか。それこそ未だ「正解」のない、極めて現代的な課題です。

確実に生成AIは造形の分野において普及し、社会の構造、皆さんの活動のあり方自体を激変させて行きます。思い起こせば在学中に使った多くのコンピュータソフトは人工知能と連動して動いていました。その面で、生活の中に人工知能の技術はすでに広く浸透しています。更に生成AIは、造形活動とも密接な関係を持っています。但し、今後、生成AIの使い方は、使い手となる皆さんに委ねられています。

皆さんの意思で、この技術をどのように使って行くのかを充分に吟味し、推し進めてください。お願いします。

さて、四月からは皆さんが「社会」へ飛び立つ番です。その「社会」は厳しくも、楽しい場所です。

そして「社会」において、皆さんは自分の分身である「作品」とともに、容赦なく、評価を受けることになります。

皆さんの「作品」は、きれいな軌跡を描いて飛んでくれるのでしょうか。

いや、社会はそれほど甘くはありません。

何度も、何度も、「作品」は叩き落とされる。酷評を受ける。ダメ出しを言われる。

しかし、皆さんは何度も、何度もグライダーを大空へ放ったことを忘れてはいない。

失敗してもいい。壁にぶち当たってもいい。地面に突き刺さってもいい。

グライダーが落ちて、毀れて、バラバラになったとしても、それを必ず直せることを皆さんには伝えたはずです。直せないグライダーはありません。

高い木に引っかかったグライダーは、友達と木を揺すりましたね。それでもダメな時は救出を頼みました。そしてグライダーは一つ残らず皆さんの手元に戻ったはずです。

それはグライダーが「作品」、皆さんの分身であったからです。

これから、大学を巣立つと一人一人は離ればなれになります。しかし、君たちには友達がいます。先生がいます。そして卒業した長岡造形大学があります。大学は君たちを見守っています。ずっと。

社会に出てから、毎日の作業は決して特別なことではありません。大学生の時と同じように、目の前にある課題に真正面から向き合い、社会と人間に対して、真摯に対話を繰り返し、日々、「造形」の活動を精進してください。お願いします。

本日の授業はここまでとします。

授業ですので課題を出しておきます。

期限はありません。

卒業して何年かの後、皆さんの「作品」を私たちにぶつけてください。そして、私たちが未だ知らない世界を、是非、見せてください。

それが、若い皆さんの、「未来」での仕事と考えます。

幸多きことを期待します。

これで「最後の授業」は終わりとします。

令和七(二〇二五)年三月一四日

長岡造形大学 学長 平山 育男