新生「美術・工芸学科」― 学生の中に育てたい「強い中心」とは?

専門を深め、他領域とつながろう

2023年に新学科体制がスタートします。美術・工芸学科は名前こそ変わりませんが、学びがバージョンアップすると聞きました。

美術や工芸は、長い歴史の中で連綿と受け継がれてきました。それゆえ変わらない、変えられない部分が少なくないのも事実です。しかし「デザイン大学の美術・工芸学科」として、今の社会や先の時代を見据えた変化をしていこうと思っています。

具体的なところでは7つの専門分野(美術領域の絵画・版画・彫刻、工芸領域の鍛金・彫金・鋳金・ガラス)の選択を、これまでの3年次から2年次に前倒しします。

そのねらいは強い「中心」を育てること。強い中心があれば、たとえブレたり失敗したりしても「帰ってくる場所」となり、その安心感が前に進む力になります。

学科内の他の専門分野や他学科との距離が近いのも、長岡造形大学の魅力です。自分の専門を深める一方で、他の領域と分断されず、ゆるやかにつながれる環境。異なる領域を学ぶことで改めて「自分のやっている創作は何なのか」を深く考察できるのです。

作家は社会を知らなくていい?

ただ自分の専門を深めるだけにとどまらない学びが叶うのですね。

自分の専門を突き詰めて「これが自分の表現。分かる人だけ分かればいい」という考え方もあると思います。しかしデザインの大学で学ぶからには、新しい見え方や伝わり方に目を向けてみてほしいですね。

はっきり言って、この先、日本が大幅に経済成長するとは考えにくい。では何が重要かというと、日々の生活や生き方です。そこでも自分の中に「強い中心」を持つことが大切になります。強い中心がないと、どんなに様々な経験を重ねても、自分の専門と接続できずに「ただの経験」で終わってしまう。僕もいろいろ経験するのは大好きですが、自分の専門といかに接続するかを考えます。「自分にとってこの経験は何なのか、どんな意味があるのか」。接続することでオリジナリティが生まれ、自信につながります。

美術工芸の作家というと「社会をあまり知らなくていいんじゃないか」と思う人もいるかもしれません。でもそれは違います。社会を知り、自分の表現を深めていく。社会の中で自分がしていることが何なのかを問い直し続ける姿勢が大切だと思います。

そういった社会や他領域との「接続」を意識した授業もあるのでしょうか?

一部の授業は他学科の先生と合同で行います。以前、私の研究テーマである「アップサイクル」や「ニュークラシック」について講義をしたところ、グラフィック(視覚デザイン学科)の学生から大変反響がありました。熱心にレポートを書いてくれたのが印象深かったです。

県内の就労支援・就学支援を必要とする人々に向けて、ガラス製品づくりをサポートする実習もあります。昨今、「民藝」という概念が見直されていていますが、昔からあるものだけでなく、こうした地域独自の「新しい民藝」が生まれたら素敵だなと思います。

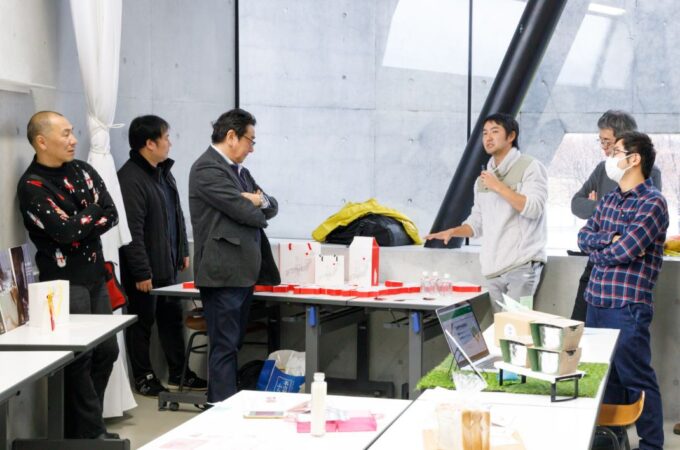

プロダクトデザイン学科や視覚デザイン学科と合同で行う授業(地域協創演習)

長岡で廃棄された酒瓶をアップサイクルした学生作品

ありのままの自分を受け止めることがスタートライン

2024年に新校舎が誕生するんですよね。

3Dプリンタなど様々な設備が充実した新校舎ができる予定です。工芸は手仕事中心のアナログのイメージがあると思いますが、3Dプリンタを使って制作する場合もあるんですよ。

最近は紙焼き写真やレコードが再び流行していますよね。デジタルとアナログは「対極」ではなく「対等」にあり、共存するものだと思います。当大学はデジタルテクノロジー分野が盛んになる一方で、アナログもしっかりと残っている。この環境で学ぶことにより、両者の関係について様々な気づきを得られるのではないでしょうか。

最後に、高校生にメッセージをお願いします。

まだ自分の考えや技術などが「足りない」と感じる経験があると思います。このことは実は非常に大事。「足らない自分を知る」ことは、決してマイナスなものではないです。自分をありのままに受け止められるのは素晴らしいこと。足らないところをゲーム感覚で埋めて、楽しみながらコンプリートしていく。そんな前向きなマインドで能動的に取り組む力を、ぜひ長岡造形大学で養ってほしいと思います。