カンボジア開発途上地域の子ども達、障害者、貧困者層に対するデザイン提案と開発

参加者:2年遠藤直穂、3年上川真幸、4年坂井優斗、4年佐藤優

目次

はじめに(担当:坂井)

活動の概要について

私たち4人は、2024年度より新たに開講された地域協創演習S「カンボジア開発途上地域の子ども達、障害者、貧困者層に対するデザイン提案と開発」に参加しました。本演習のタイトルにもある通り、歴史や風土の異なるフィールドでのデザインによる提案と開発を目指し、11月28日から12月3日にかけての渡航で行った活動の成果を以下に報告します。

また、本プロジェクトの実現にあたり、私たちは有森裕子さんが代表を務める認定特定非営利活動法人HEARTS of GOLD(以下HG)に同行させていただきました。HGの行うスポーツや教育を通じた支援活動に対し、私たちは広義の「デザイン」というアプローチから渡航までの半年間、様々な提案を行ってきました。その結果、写真撮影、映像制作、作品上映会など、NIDでの学びを活かした活動をカンボジアの地で実現することができましたので、ぜひ楽しんでご覧ください。

訪問先と活動内容

| 訪問先 | 活動内容 |

|---|---|

| チェイ小学校 | 歯科健診補助、写真撮影、映像制作 |

| ニューチャイルドケアセンター | 作品上映、写真撮影、映像制作 |

| 小さな美術スクール Small Art School | 日本人教師へのインタビュー、生徒との交流 |

| アンコールワット国際ハーフマラソン | 写真撮影、映像制作(メディアとして参加) |

| アンコール遺跡群 | 映像制作、フィールドワーク |

| トンレ・サップ湖 | 写真撮影、フィールドワーク |

歯科検診・歯磨き教室 @チェイ小学校(担当:遠藤)

歯科健診・歯磨き教室

活動1日目はHGによるチェイ小学校での歯科検診と歯磨き教室が行われました。この活動は2014年にニューチャイルドケアセンター(通称NCCC)での歯科治療から始まり、2015年からはチェイ小学校で歯科検診、口腔衛生予防教室が行われることになりました。HGが歯科ボランティアを行うようになってからDMFT指数(ある集団一人当たりの虫歯を経験した歯の数を示す指数)は減少傾向にあり、HGの活動の成果が表れています。

(画像:歯科検診を受ける小学生と歯科医師の先生。)

(画像:歯科検診を受ける小学生と歯科医師の先生。)

我々は写真・映像による記録係と歯科検診を行う歯科医師の方々のサポート係に分かれて活動に参加しました。活動初日ということもあり不安もありましたが、各々ができる方法で活動に貢献ができたと思っています。子どもたちともたくさん交流ができました。みんな明るく笑顔が素敵でたくさん元気をもらいました。

(画像:歯磨き教室を受けている子どもたち。)

(画像:歯磨き教室を受けている子どもたち。)

ニューチャイルドケアセンター(担当:坂井)

ニューチャイルドケアセンター(NCCC)

活動2日目と3日目には、ニューチャイルドケアセンター(NCCC)にお邪魔しました。HGの運営するニューチャイルドケアセンター(通称NCCC)は、孤児の衣食住と自立をサポートする養護施設です。「ハートペアレント」という制度によって、日本から里親として子どもたちを継続支援することが可能になっており、現在9人の子供たちが施設で暮らしながら、語学や芸術、伝統舞踊を学んでいます。

(画像:伝統舞踊のアプサラで私たちを歓迎してくれるNCCCの子どもたち。)

(画像:伝統舞踊のアプサラで私たちを歓迎してくれるNCCCの子どもたち。)

私たちの到着をあたたかく迎えてくれるNCCCの子供たち。クメールの伝統舞踊「アプサラ」を披露してくれました。

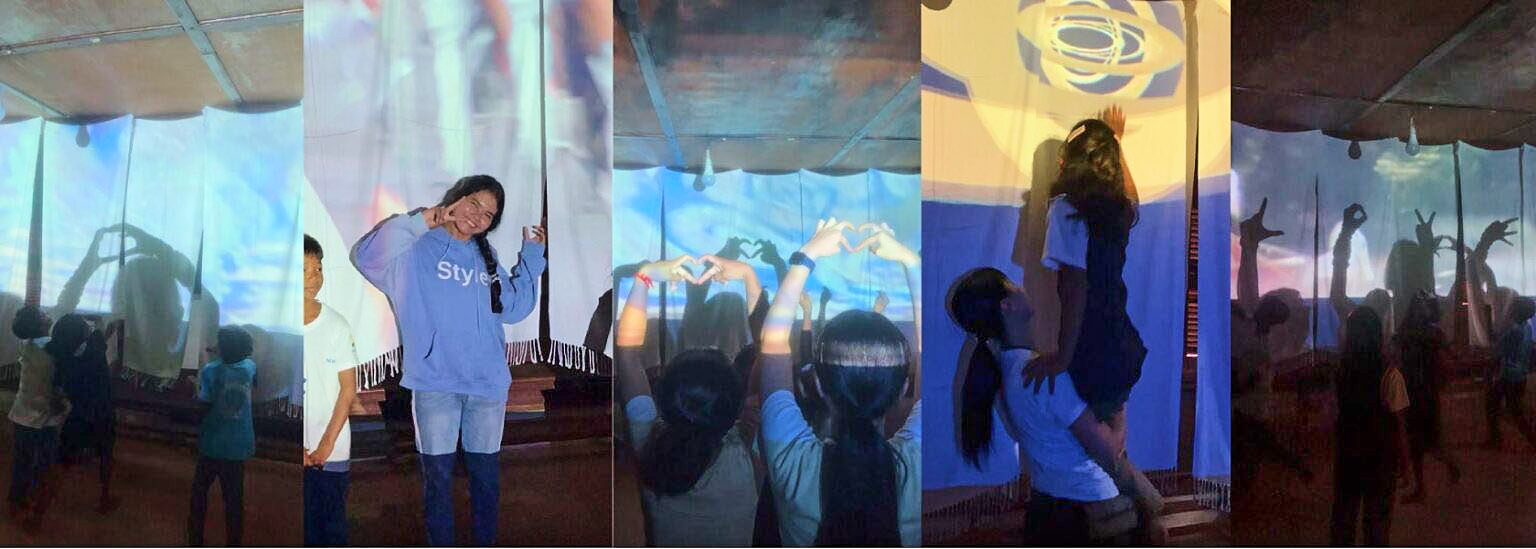

そして、このNCCCへの訪問で私たちが行った活動は、VJ体験ワークショップです。NIDでの専門的な学びを活かし、どのようなアプローチで子供たちとコミュニケーションをとることができるのか。そして、楽しいと感じてもらえるような体験を作ることができるのか。HGのスタッフの皆さんと何度もプレゼンや打ち合わせを繰り返し、ようやく実現した今回のワークショップ。作品が上映されると、はじめて体験する光や音の演出を、どこか不思議そうにじっくり眺める子供たち。そして、時間が経つに連れ、身体を使ってリズムを取り始める子や、変化する映像を追いかける子が現れはじめます。さらに、光や音の規則性から新しい遊びのルールが次から次へと作られ、みんな全力で遊んでくれました。そんな予想以上の反応に、私たちもアートやデザインの持つ力と可能性を強く感じさせることになりました。

(画像:大盛り上がりのVJ体験のようす。)

(画像:大盛り上がりのVJ体験のようす。)

そのほかにも、ツアーに参加されている皆さんと一緒に雑貨やお菓子などのプレゼントを子どもたちへ贈りました。日本のお菓子やキャラクター雑貨などが大好きな子どもたちから、逆にアニメの話を教えてもらうなど、土地や文化の垣根を超えてあたたかい時間を過ごすことができました。

そしてあっという間に訪れるお別れの時間。有森さんと熱い抱擁を交わす子どもたちの姿を見て、私たちも心を打たれました。HGの25年の活動の歴史や功績を強く感じる一瞬でした。このような多くの気づきや収穫を得られる大変意義深い活動に参加できたこと、そしてその瞬間を記録する仕事を任せていただいたこと。どれも私ひとりの力では到底成し遂げることができません。多くのサポートに心より感謝し、今後の活動の糧にしていきたいと思います。

(画像:有森さんと抱擁を交わす子どもたち。再会を約束し、笑顔でお別れ。)

(画像:有森さんと抱擁を交わす子どもたち。再会を約束し、笑顔でお別れ。)

(画像:チャイルドケアセンターに住む9人の子どもたち。)

(画像:チャイルドケアセンターに住む9人の子どもたち。)

小さな美術スクール Small Art School(担当:遠藤)

小さな美術スクール(SAS)

小さな美術スクール(通称SAS)は「一度きりの子ども時代を心豊かに過ごして欲しい」という笠原知子さんの願いによって2008年に創立された、完全無料の美術スクールです。

笠原さんは元々日本の高校で美術を教えていましたが、カンボジアでは絵の描き方を教えたり、評価をしたりはしないと決め、子ども達の自由な発想や表現を大切にされています。最初は子ども達に鉛筆を持たせても、子ども達は何を描いたらいいかわからなかったそうです。今では、教室中に生徒が描いた絵が飾られています。鮮やかな色使い、精細な筆致から、目で見たもの、感じたものなど、頭の中にあるイメージを描き出してやるというエネルギーをとても強く感じました。

絵を描くことが何の役に立つのか、無駄なことなんじゃないか、そんな疑問など圧倒的な絵画を目の前にすればちっぽけで、絵を描くこと、表現することそれ自体が素晴らしいこと美しいことなのだと実感しました。

(画像:小さな美術スクールの入り口。)

(画像:小さな美術スクールの入り口。)

クメール芸術の最高峰、アンコールの遺跡群(担当:佐藤)

アンコール・ワット国際ハーフマラソン

【アンコールワット国際ハーフマラソン開催報告動画 1:00】制作した映像を視聴

朝日に照らされ、彫刻が施された巨大な岩の門を次々と駆け抜けていくランナーたち。世界遺産を走る、アンコールワット国際ハーフマラソンは1996年より開催されており、立ち上げ当時、その中心にいたのは有森裕子さんでした。29回目の開催であった今回は世界各国から1万5000人が参加するほどの、大規模な国際イベントへと成長しています。

(画像:門をくぐっていくランナーたち)

(画像:門をくぐっていくランナーたち)

このマラソン大会において、我々は大会の模様を伝え、開催を報告する写真の撮影・縦型動画の制作を行いました。この撮影・制作は事前にHGへプレゼンを行った企画の一つです。大会参加者の撮影機材の持ち込みが厳しく制限されていた中、メディアの一員として会場を訪れ、カメラを回しながら時にランナーと共に走り、時に応援をしながらシャッターを切る、普段ならあまり行わない撮影をすることができました。

写真の撮影については、壮大な岩の門を駆け抜けていくランナーと美しく射した朝日をいかに魅力的に収めるか、走っている時やゴール後の爽快感に満ちた彼らの表情を逃さないようにどう撮影するか、非常に瞬発力が試されるものでしたが、本大会の景観的魅力や熱量、ランナーの様子などを余すことなく切り取った、素晴らしい写真を数多く撮影することができました。

(画像:朝日の中を走るランナー)

(画像:朝日の中を走るランナー)

(画像:他の出場者に見守られながら笑顔でゴールへ向かうランナー)

(画像:他の出場者に見守られながら笑顔でゴールへ向かうランナー)

動画については、メンバーで待機場所を分担し、スタートからコースの途中、ゴール地点など様々な場所で撮影を行いました。広報動画として現場の模様をわかりやすく伝えるため、動画の始まりや終わりについて構想を考えながらの撮影で、状況に合わせた対応力が求められるものでした。撮影した素材の選定においてもマラソン大会の広報動画として相応しいものであるかなど、撮影後にも論理的な思考を要する制作でしたが、結果として文章より見やすく情報を伝え、写真よりも生っぽい現場の空気やスピード感を感じられるものを制作することができました(項目冒頭のリンクより視聴可能)。

また、ただ走る(あるいは車椅子を漕ぐ)という単純な行為を、アンコールワットというカンボジアが誇る偉大な土地に集ってする、たったそれだけのことが30年弱の時間を経てたくさんの笑顔と感動を生む一大事業になっている様子を目の当たりにしました。多くの人々の心を掴むには複雑奇怪なものよりもっと単純なものでよくて、その地に根ざすまでの長期的な継続が必要なのではないか。カンボジアの等身大の魅力を活用した本大会は一つのデザインの形であることを、実際に現地を訪れることで実感しました。

アンコールの彫刻たち

マラソン大会の翌日は、フィールドワークとしてアンコール遺跡群を訪れました。

人の信仰がこんなにも圧倒的な寺院をつくり上げてしまう時代があったのか、とその内部を眺めながら感動を覚えました。東西南北1300m以上の広大な敷地と高さ65mの岩の塔。その内壁や外壁、柱、天井、その全てに王と神の物語やゾウ、蓮の花など様々な彫刻がびっしりと施されていました。この壮大な遺跡をなす数多の岩に刻まれた夥しいまでの彫刻は、文字や言葉を介さずとも人々の信仰と信じたものが素晴らしいことを、現代の私たちに余りあるほどに伝えてくれます。それを実際に目の当たりにしたことで、美術やデザインってそういうことなのだと、痛感させられました。自分の中のどんな意識を確固たるものとしてつくるものに込めるのか。その信念が曖昧なままものづくりをしていては、人に伝わり未来に遺るものなんてつくれないと今は思います。私は「とにかくかっこいいものを撮る」という初心を忘れていました。今後はその気持ちを確固たる信念として抱え、精一杯、形にしていきます。

(画像:左から1,2. アンコール・ワット, 3. タ・プローム, 4. バイヨン)

(画像:左から1,2. アンコール・ワット, 3. タ・プローム, 4. バイヨン)

トンレ・サップ湖(担当:上川)

水上生活者のいる湖

活動2日目では、雨季には琵琶湖の約24倍もの面積を誇る「トンレ・サップ湖」という湖へ訪れ、フィールドワークを行いました。トンレ・サップ湖はカンボジアの中央部に位置する淡水湖で、漁業と豊富な水資源によって稲作など昔から人々の生活を支えてきました。また、100万人以上という世界最大規模の水上生活者が暮らしています。水上生活者には、雨季・乾季で伸縮するトンレ・サップ湖に合わせ水陸両用の生活を古くから行うカンボジア人と、ベトナム戦争後ベトナムへ戻れなかった、国籍を持たないベトナム人とがいます。私たちはそのベトナム人が多く住むチョンクニアというエリアをボートに乗って回りました。

ボートには現地の子どもたちも乗り込み、手伝いや観光客の肩叩きをしてチップ稼ぎをしていました。小さなうちからそこならではの商売に順応していく子どもたち、他のボートや立ち寄った先々で仲良くやりとりする子どもたちの様子や、ぎっしりと船内に生活用品をぶら下げ売り回る人、浮きのついた家々、ハンモックで寝る乳飲子と母親、開放的な部屋の中で涼む人…。今現在どこの国も地域もだんだんと標準化していると言われている中で、彼らの生活様式や彼ら独自のコミュニティを感じることができました。

(画像:左から水上販売船、家々、教会)

(画像:左から水上販売船、家々、教会)

(画像:ハンモックで寝る親子、こちらに向かって踊る現地の子ども)

(画像:ハンモックで寝る親子、こちらに向かって踊る現地の子ども)

おわりに(担当:坂井)

活動を振り返って

長い文章になってしまいましたが、ここまで読んでくださった皆さま、私たちの活動に興味を持っていただき本当にありがとうございました。本演習を通して、プロジェクト参加者全員がはじめてのカンボジア渡航を経験しました。そこでは、PC上に留まらないイレギュラーな現場でのデザインワークの難しさに絶え間なく直面し続けることになりましたが、それがどれほど強力なパワーと可能性を持っているのか、身をもって体感できたことが、私たちのかけがえのない財産です。文化や風習の異なる地で、言葉の通じない隣人と気持ちを共有できた時の感動を、私たちは絶対に忘れません。

また、今回のアンコールワット訪問を振り返り、建築や美術・工芸分野からのアプローチの有効性が見えてきたことも大きな収穫の一つです。今後、持続的なデザイン計画が可能になれば、さらに大きな可能性が開けてきます。カンボジアという国や、HEARTS of GOLDさんの活動、また本プロジェクトについて少しでも気になった方は、ぜひ実際に動いてみることをオススメします。今年参加した私たちも、就職後の渡航計画などを早速検討中です。結びになりますが、今回私たちに関わってくださった全ての皆さまに心より感謝を申し上げ、活動の報告とさせていただきます。本当にありがとうございました。

坂井優斗、佐藤優、上川真幸、遠藤直穂