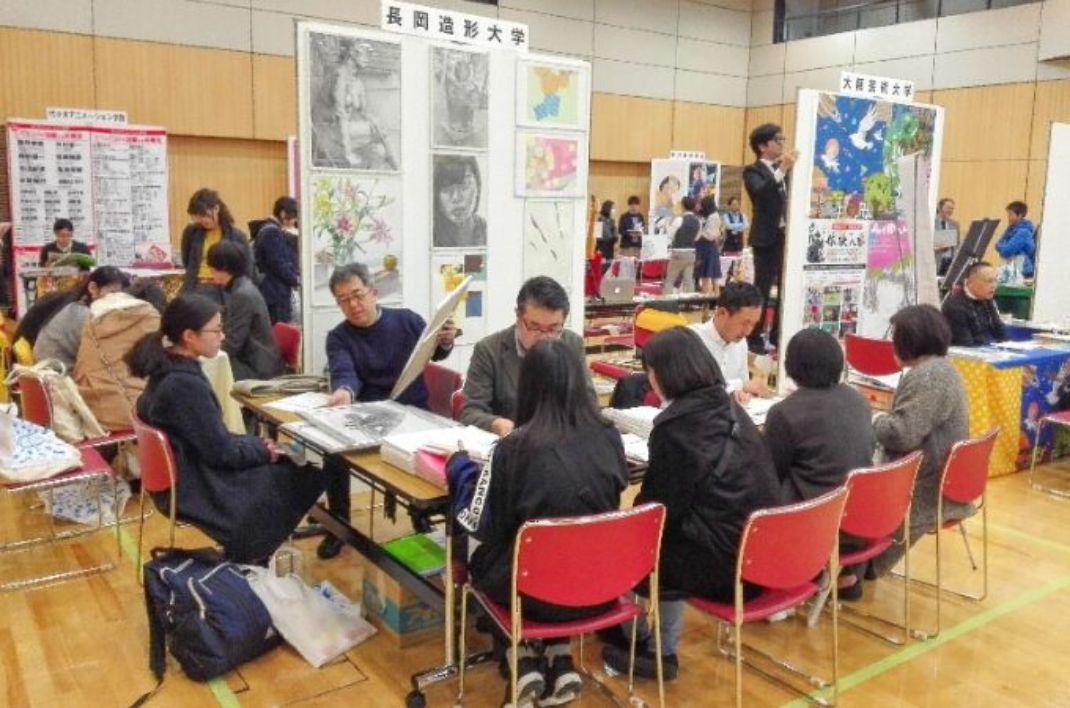

ラオス北部の不発弾汚染地域でデザイン×国際協力!

長岡造形大学大学院 修士課程 イノベーションデザイン領域 2年の三井 琳世です。

ラオス北部で実施しているJICA草の根協力事業に、わたし三井の同級生や学部生が授業の一環として関わってくれました。今回は現地で活動した学生一人ひとりがレポートします。

私たちが滞在したラオス北部のシェンクアン県には、ベトナム戦争中に落とされた爆弾が不発弾として多く残っています。

一方で、2019年に県内にあるジャール平原巨大石壺遺跡群が世界遺産に登録されたことをきっかけに、少しずつ海外観光客が増えています。

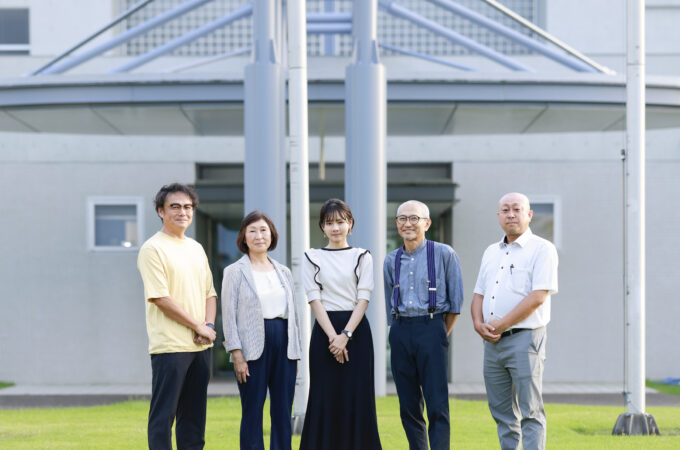

また、シェンクアン県は、自然豊かで、蜂蜜・お茶・米麺・手織物といった特産品がたくさんあります。今回は、三井の同級生の大学院2年生の末永さんをはじめ、学部2年生の野月さん、笹木さん、学部3年生の土岐さん、斉藤さん、学部4年生の澤幡さんたちと一緒に、さまざまな活動を実施しました。(三井)

シェンクアンに残っている不発弾

シェンクアンに残っている不発弾 世界遺産登録されたジャール平原

世界遺産登録されたジャール平原目次

2つの村へ、ロゴマークに愛着を持ってもらうためのワークショップ

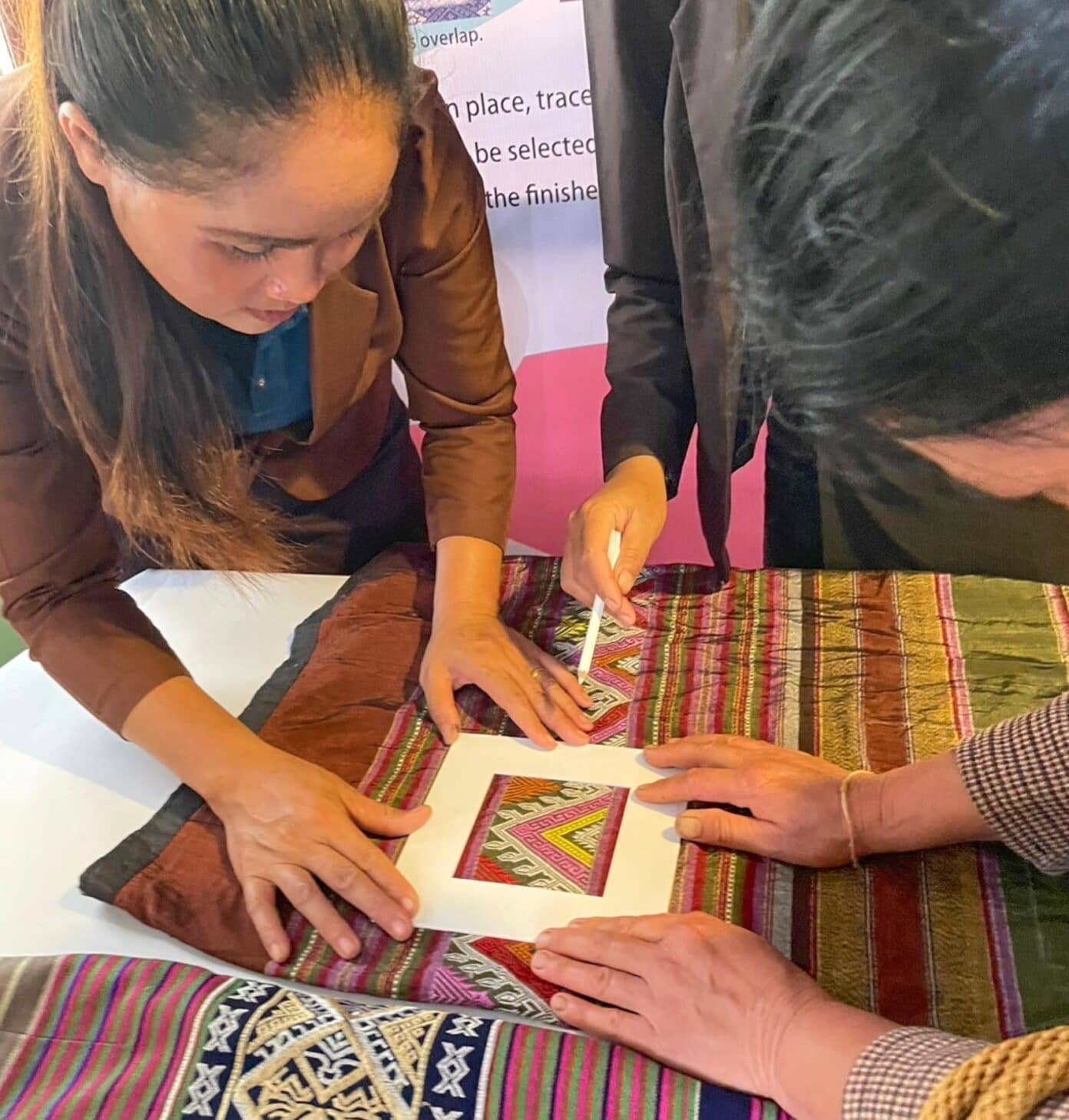

ハンミーサイ村とムアン村には、4つのモチーフから構成され、村の特徴や魅力が込められたロゴマークがあります。

このロゴマークは、JICA草の根事業の一環として村人たちと一緒に制作されたものです。私たちは、このロゴマークを村の人たちにストーリーと共に語り継ぎ、愛着を持って今後も活用し続けてもらうため、ワークショップを実施しました。

ワークショップでは、村の人、一人ひとりのロゴモチーフに関するエピソードや物語を作成することを目指し、描いてもらいました。

具体的な方法として、私たちは日本から持参したロゴのモチーフを形どった木のフレームを通して村の風景を見てもらい、写真を撮りました。それらの写真をもとに、塗り絵のように色を塗り、表現していきました。その後、それぞれの村人が描いた絵や撮った写真の風景にまつわる内容から、実際に起きたエピソードや、架空のオリジナルエピソードを物語にして書き出してもらいました。

またワークショップ後、村人が描いた物語と絵をまとめた「LOGO STORY BOOK」と、ストーリーを語り継いでもらう仕掛けとして、ロゴを完成させながらコミュニケーションを誘発する神経衰弱形式の「カードゲーム」を作成しました。

今後ストーリーが語り継がれていく中で、その人それぞれのオリジナルストーリーへと変化していくことも魅力です。(末永)

木のフレームを活用した風景撮影の様子

木のフレームを活用した風景撮影の様子 村でのワークショップ時の集合写真

村でのワークショップ時の集合写真展示会内容

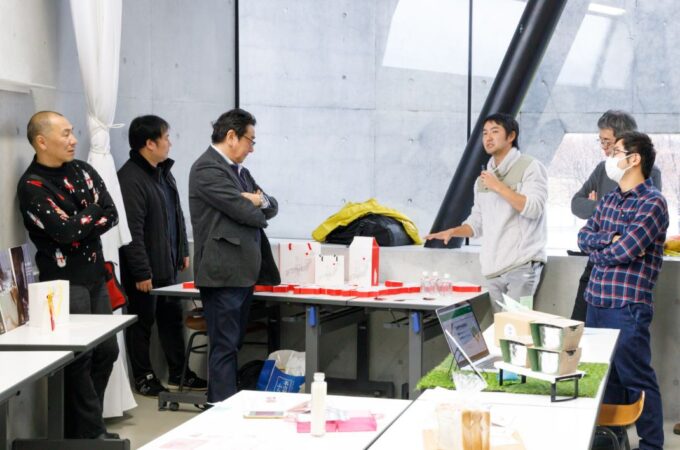

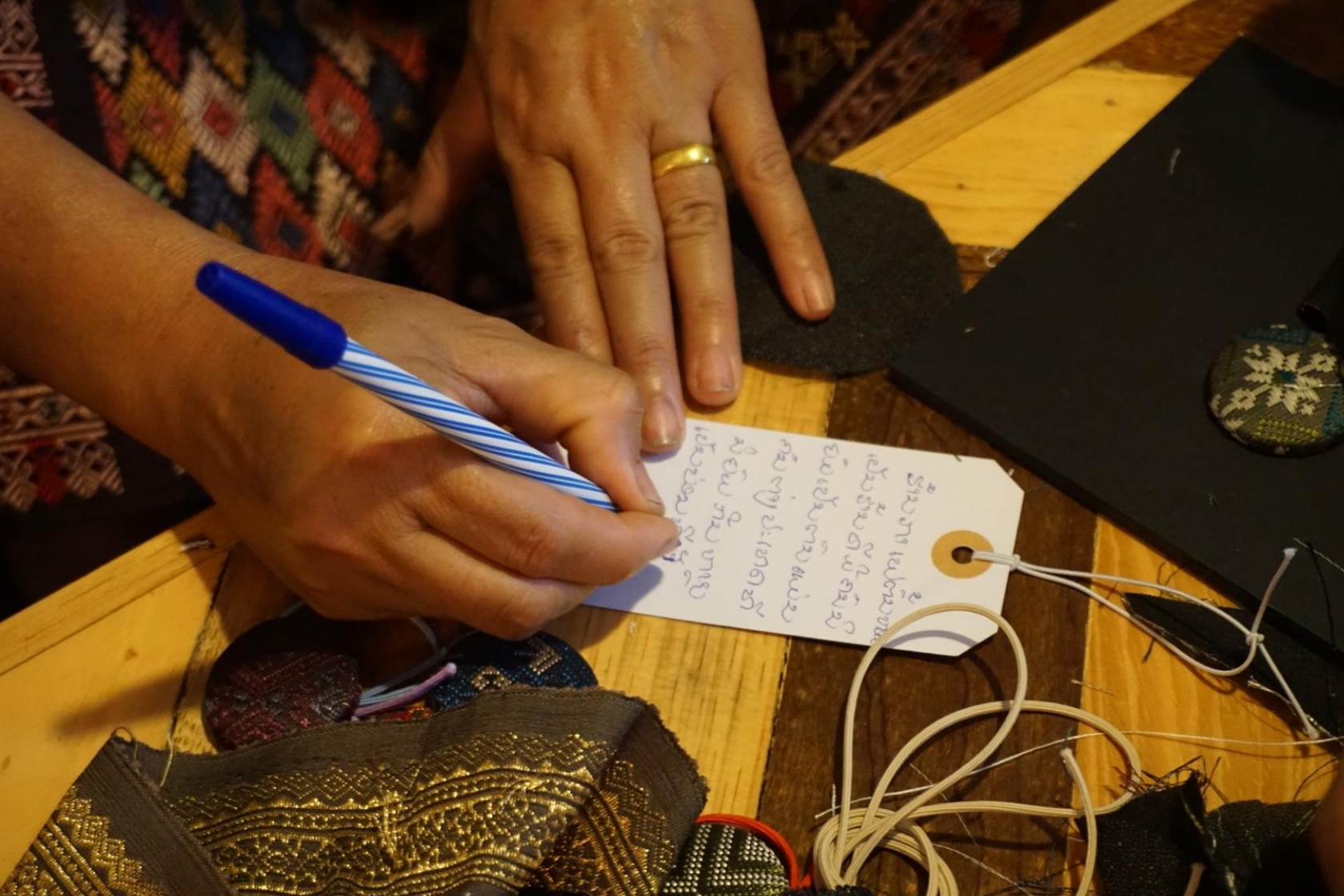

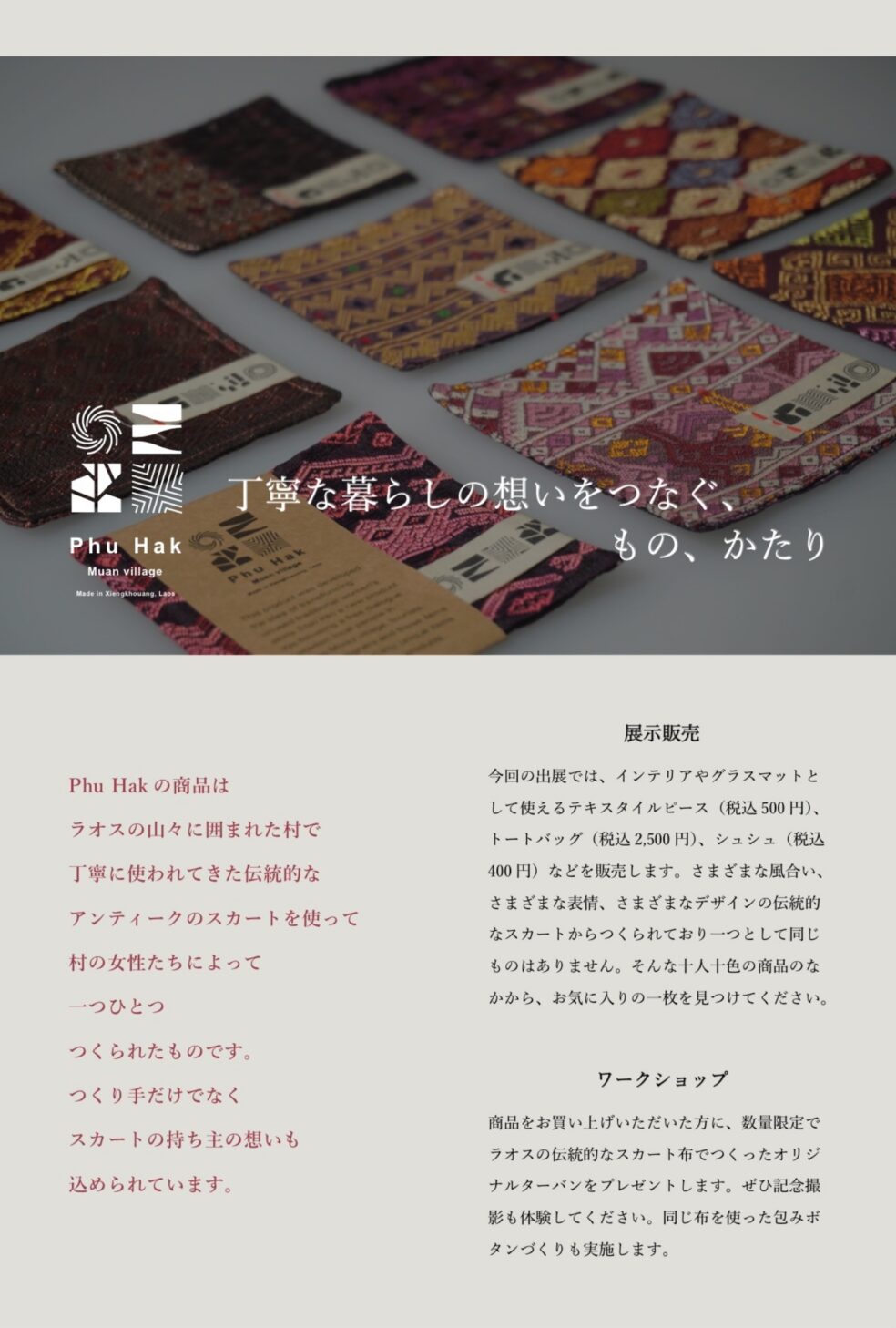

現地の村の方々が生み出した素敵な商品の魅力とそこに込められたストーリーを届けるため「Lao potential」をキャッチコピーに、ラオスで生まれたものの可能性を引き出し、観光客にその魅力を伝えるため、また現地の方々に新しい可能性に気づいてほしいという想いをもとに展示販売会を実施しました。展示会の案内を行うフライヤーや展示会場のアクセスマップを載せた紙うちわの制作、空間装飾、ワークショップなどを実施しました。

また、今回の展示にはもう一つの目的がありました。それは、デザインが施されたパッケージをつけることによって商品に付加価値を加えることができるということ、そしてその大切さを村の方々に体感してもらうことです。

その一つとして、私は展示会の中でコースターの新たなパッケージを制作しました。A4サイズの紙から切り出せる正方形の紙を使用し、糊やはさみを使わずに折ることのみで完成するパッケージです。現地スタッフの方へ作り方を教えることで、今後も継続的に作っていけるような取り組みも行いました。

コースターの新パッケージ

コースターの新パッケージ展示会に訪れた村の方々が、自分たちが作った商品が並ぶ様子を嬉しそうに見ている姿が印象的でした。観光客、村の方々の観覧している様子や表情を見て、私たちの想いが伝わる空間になったと思います。(野月)

展示会で企画実施したワークショップ

展示会場で学生個人がやってみたいことをプロジェクトの内容に合わせたワークショップを実施しました。

1.コースターデザイン体験WS

アップサイクル商品であるコースターの制作過程とそこに込められた村の方々の想いをポスターで紹介しました。また、コースターのデザインを考えることに最も時間をかけている現状を踏まえ、同じ手順で観覧者がデザイン作成を体験できるワークショップを実施しました。参加者にはデザイン決定のプロセスと商品に込められた想いを体感していただくことができました。

ポスター

ポスター WSを行う観覧者

WSを行う観覧者

2.マップWS

会場に訪れた方を対象に、街中のお気に入りの場所と理由を書いた紙を地図上に貼ってもらいオリジナルの観光マップを作りました。話す言語は違っても、このマップを指差しながら生まれるコミュニケーションは多かったように感じました。また、自分達の住んでいる町の良いところを実感してもらうと共に、村の方々が作ってきた商品が置かれている場所を知ってもらう良い機会になったのではないかと思います。

場所を指しながら会話している方

場所を指しながら会話している方3.ヘアターバンWS

シンを活用した商品開発で余ったハギレを使ったアップサイクルのヘアターバンのワークショップを実施しました。来場者にヘアターバンを身に着けてもらい、インスタントカメラで写真撮影をしました。展示会を訪れた村の人たちがヘアターバンの作り方に興味を持ち、ヘアターバン制作のワークショップをすることも出来ました。来場者に「ヘアターバンを着けて写真を撮ってみませんか?」と声をかけたことがきっかけで交流が深まったと感じました。このヘアターバンはどんな布でできているのか、作り方、身に着け方などを質問され、そこからお互いの出身地やプロジェクトの話などをたくさんしました。アップサイクルのヘアターバンは会話のきっかけを作るツールとなりました。(澤幡)

写真撮影

写真撮影現地の小学校で包みボタンづくりのワークショップ

現地の小学生 約30人を対象に包みボタンのワークショップを行いました。

白い布に絵を描き、その一部を切り取り一人一人個性のあるボタンを制作しました。

ワークショップ開催の目的は2つありました。

1:現地の子供たち自身が積極的に取り組み、友人同士でコミュニケーションを取ること

2:デザインやアイデアから生まれる創造的な気持ちを育てること

子供たちは使用したことのない画材(アクリルガッシュ)を使いながら、真剣に取り組みながらも終始楽しんだ様子で参加してくれました。5〜6人で1つのグループを作ってみんなで会話をしながら絵を描き、最後には制作したボタンを交換する様子が見られました。絵を描くのはもちろん、ボタンにする工程はさらに盛り上がりました。途中で席替えをした時には、それまでの自分の絵の領域や画風、色彩を大切にする子もいれば、友人の絵に構わず、描いていく子もいて、絵を描く過程から性格も読み取れたことが興味深かったです。(斉藤)

(絵を描く様子)

(絵を描く様子) (完成!)

(完成!)今回のワークショップでは、現地の人が持つ色彩感覚やデザイン感覚を活用し、グループワークを通して子供達にとっても私自身にとっても大きな学びの場となりました。また、海外でのデザインの応用や展開について考える大きなきっかけとなり、デザイン分野が社会に大きく貢献することも実感しました。

(集合写真)

(集合写真)

現地の小学校でタイダイ染ワークショップ

現地の子供達を対象に小学校でタイダイ染のワークショップを行いました。タイダイ染とは布を絞ったり縛ったりねじったりしてから染料をつける染色方法で、絞った部分には染料が染み込まず、カラフルで個性的な柄になることが特徴です。今回は1人1枚ハンカチを染めてもらいました。

私は長岡でも小学生向けに工作のワークショップを行っています。今回ラオスでも現地の小学生に対して同様の企画を実施したいと考え計画しました。

ワークショップには子供達はもちろん小学校の先生方も参加してくれました。

子供達は先生の言うことを聞きテキパキ作業を進めてくれて、ワークショップをスムーズに進行することができました。作業が苦手な子を器用な子が手伝い、大人が手伝わなくても子供同士で協力して制作する様子もみられました。制作途中どんな柄になるか分からずドキドキしていた子供達も、絞った部分をほどいてハンカチを広げると、自分だけの模様ができたことに嬉しそうな笑顔を見せていました。(笹木)

(ハンカチを水で濡らす)

(ハンカチを水で濡らす) (ハンカチをを縛る)

(ハンカチをを縛る) (完成!)

(完成!)帰国後に実施した新潟市の西蒲区での「浜めぐり」で観光商品の展示とテスト販売

(広報カード)

(広報カード)

私たちは10/20にカーブドッチコテアコテマルシェ&カフェの一部スペースをお借りして、コースターやトートバックの販売とラオスのこれらの商品を作る際に出たハギレを使った、包みボタンや缶バッチづくりのワークショップを行いました。また、ラオスの展示会で実施したシュシュ、ヘアターバンのワークショップも同時に開催しました。

このテスト販売では、ラオスの商品の魅力を少しでも多くの人に伝えられるように、広報カードや説明ボードの作成、販売方法、ディスプレイ方法の検討をしました。現地で実施した展示会だけでなく、日本でのテスト販売だったので、村の人たちと共に行ってきた、デザインの力による商品開発のこれまでのストーリーや、商品に込められた想いなどが皆さんに伝わることを一番に心がけました。

当日は多くの方が商品に興味を持ってくれました。「気持ちの篭った物なんだね。」「このコースターの上に花瓶を置いて大切に使うね。」といった些細な言葉ですが、気持ちや想いも商品と一緒に手に渡っているのだと実感しました。商品を通じて多くの方にこれまでの活動が伝わり、皆さんの手に渡って行ったことを嬉しく思います。(土岐)

(包みボタンWS)

(包みボタンWS) (商品ディスプレイ)

(商品ディスプレイ)全員で振り返り

今回のラオス渡航を通じて、自分たちが現地で感じたことを話し合いました!

澤幡 大学院生2人はワークショプをして、実施前後で村の人たちに変化があった?

三井 2つの村のロゴを明確に識別できるようになってて、びっくりしたんだよね。

野月 展示会で村の人たちに渡した時、すごい楽しそうに見てた。

末永 ワークショップでは、村の人たちはストーリーをスイスイ描いてくれていたよね。

三井 ワークショップの工夫など、細かく考えていくのが楽しかったかな。

末永 来てくれた村の人の楽しんでいる様子があったのが嬉しかったな。自分たちが届けたいものが、伝わったかも知れないなと思えた。

笹木 ポスター作成では去年の展示会の写真を使ったり、国旗の色を使ったりこだわったね。

三井 ラオスの国旗の色をイメージしたっていうことは、みんなに伝わってたよ。

笹木 市街地のホテルやお店にポスターが貼ってあって嬉しかったな。

澤幡 ラオスは暑いので、アクセスマップも兼ねたうちわも作ったんだよね。最初はなんだこれっていうような反応だったけど、使い方を実際に見せてみると理解してくれてた。

末永 現地の展示会場の様子はどんな感じだったの?

斎藤 シンの再利用をした展示空間をしたいなって思ってた。

土岐 白い布とシンの布を縫い合わせたんだよね。でも実際は現地に行って色々変えたり、臨機応変にって感じだった。

野月 コースターのデザイン体験では人によって好みの柄が違って、国による傾向の違いが見れたのが面白かったかな。

三井 デザインの作り方が説明されたポスターは、来場者も分かりやすいって言っていたね。

野月 展示会ではただ商品を販売するだけでなく、商品完成に至るまでのストーリーを知ってもらうこともテーマになっていたので、そう感じていただけてとても嬉しい!

土岐 展示期間中に観光客とコミュニケーションをとりたくて、参加型の大きな市街地フォトマップを作成したね。会場には、「マップに載っているランニングコースを走って来た」や、「このホテルからの景色がすごくいいんだ」とか喋ってくれた人もいて。写真とかマップでも伝わるんだと思った。

三井 澤幡さんも村の人たちにヘアターバンの作り方を教えてたけど、どうだった?

澤幡 とても難しくて身振り手振りだったな。あと、現地スタッフのウイさんに簡単な英語を伝えてラオ語に翻訳してもらうとか。

末永 小学校でのワークショップはどんな感じだった?

斉藤 すごく楽しんでくれてたし、他のクラスの子も入ってきてくれたね。

三井 ボタンはどんなふうに使うんだろうね。

土岐 私の腕についていた、包みボタンを使って作ったヘアゴムを見せて伝えたよ。

笹木 タイダイ染のワークショップでは、作っている間は待ち時間が多かったりどんな柄ができるのか分からなくてなんなんだろうって感じでしたが、完成したらものすごく喜んでくれていてよかった。

三井 活動全体を通して、どうだった?

末永 みんなで協力した部分もあるし、それぞれがメインになって動いてそれをみんなでサポートしたみたいな場面もあってよかったね。

土岐 これで終わりって思うと寂しくなっちゃう。

野月 現地に行ってみないとわかんないことも多い中で、事前にフライヤーとかマップとか作るの大変だったよね。ギリギリまで会場決まらなかったりして。

末永 でもなんかみんなの表情とか、写真で見るとすごくやりきった感じがしていいね。充実してたんだろうなっていうのを話を聞いてて思った。

澤幡 ほんとうに楽しかったし、あっという間だったね。

土岐 いい経験だったし、このメンバーでよかったって本当に思うね。

三井

三井 斉藤

斉藤 土岐

土岐 末永

末永 野月

野月 澤幡

澤幡 笹木

笹木