学生リポート〜HAIKU workshop in Trier〜

はじめに

こんにちは、長岡造形大学修士課程美術・工芸領域2年の長井良太と申します。

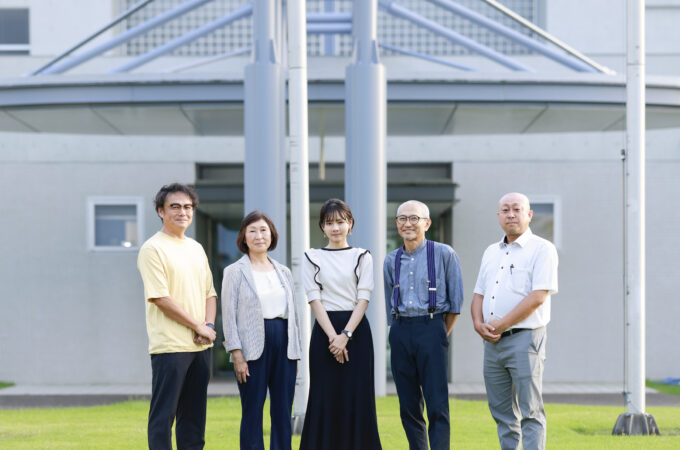

私たちは「地域特別プロジェクト演習」「特別プロジェクト研究演習」という大学院の授業で、去年の9月にドイツのトリアーを訪れました。そして、長岡造形大学と協定を結んでいるトリアー応用科学大学の学生と2日間にわたり、俳句を作るワークショップを行いました。その様子を渡航した本学大学院生5人の視点からお伝えしたいと思います。

ワークショップ 内容の経緯

大学院博士後期課程1年の宮川です。まず、俳句のワークショップをすることになった経緯について。

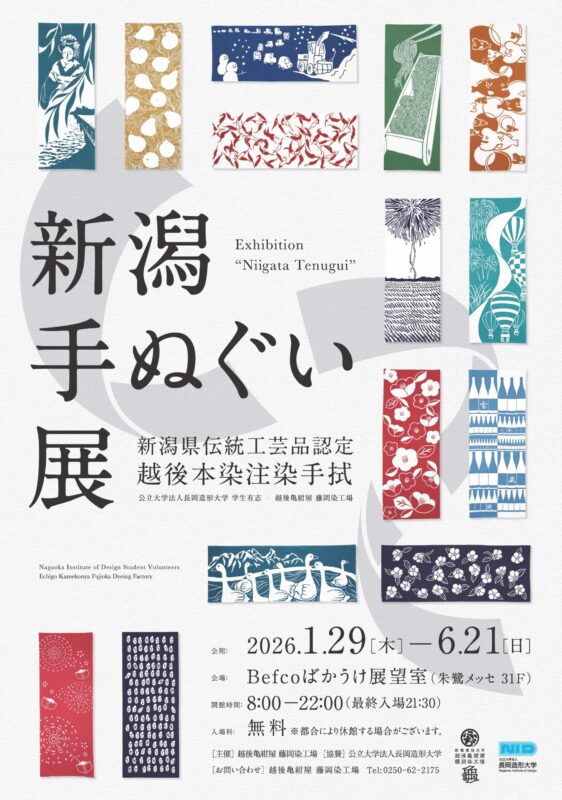

本ワークショップでは、もともと「トリアーの街を歩く」という大枠だけ決まっていました。

そこから参加メンバーで意見を出し合い、「写真を撮る」「俳句を詠む」という意見が!

「街を歩きながらできること」、「日本から行くからできること」、「トリアーの学生と日本の学生が一緒にできること」なども考慮しつつ、2日間のうち、1日目を「トリアーの街の写真を撮りながら歩き、俳句を詠む」、2日目を「詠んだ俳句を元に、それぞれZINEのような作品未満のものを作る」という流れに決定しました。

さらにトリアーと長岡の学生それぞれ自分の国の言語で俳句を詠むことにし、言語が違う中での新しい発見にも期待しました。

制作物はトリアーの学生と長岡の学生がお互いに持っておけるように二つ作ることを考え、俳句を書く支持体選びや形態を決めるなどの話し合いを進めました。

事前準備について

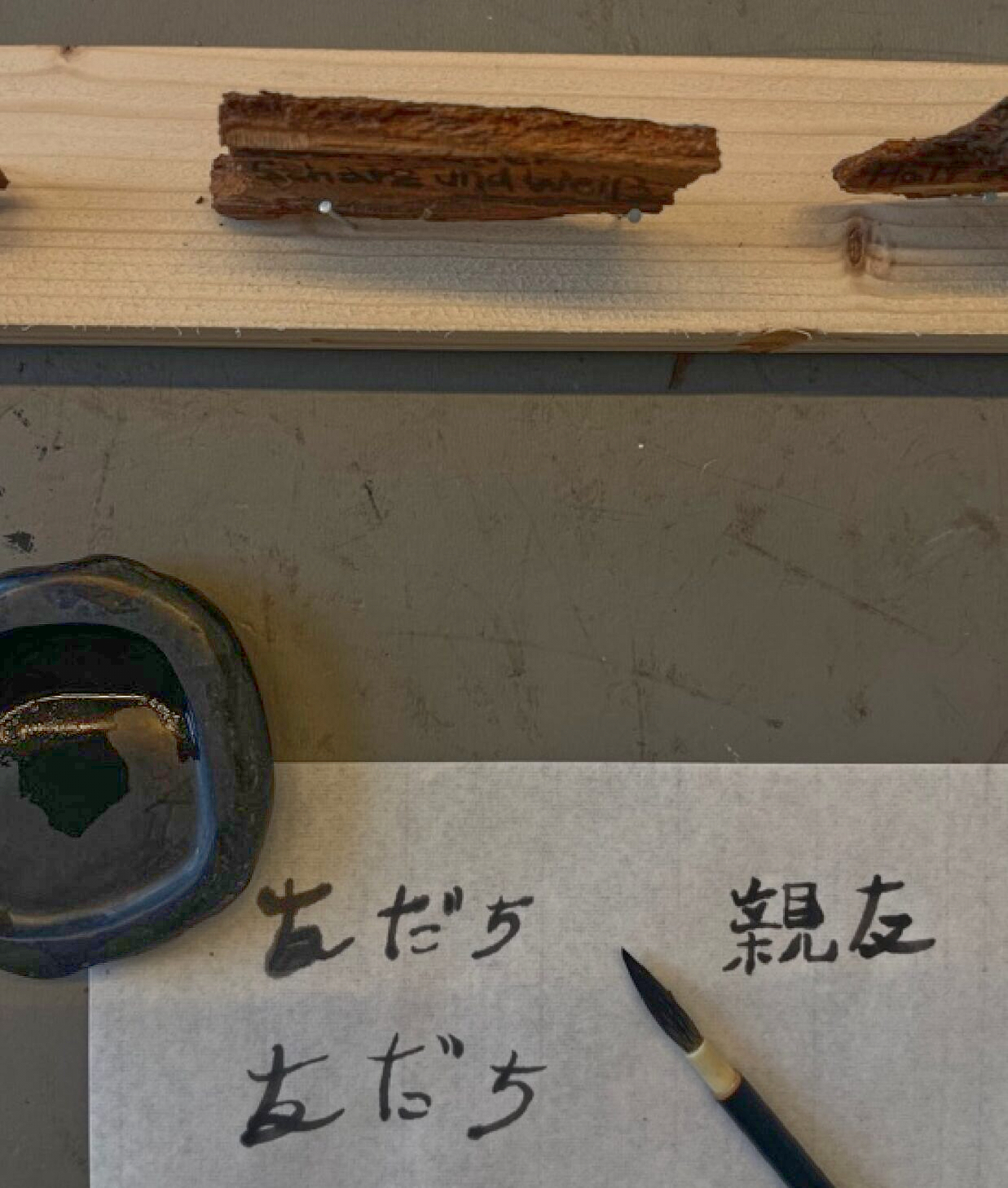

トリアーでのワークショップのテーマを俳句に決定した後、現地の学生に俳句について説明できるようになることが課題として挙げられました。そのため、各自で俳句を扱った文献にあたることや、本学の菅原先生による俳句のレクチャーを通して、俳句が誕生した歴史的背景や現代に至るまでの変遷、基本的な詠み方などを理解していきました。俳句の説明台本を日本語で書き、英語に翻訳したものを参加学生で読み合って読みにくい単語があれば簡単なものにしたり、文法の間違いや俳句の細かなニュアンスが伝わるかを英語が得意な学生に確認してもらったりするなど、俳句を知らない(であろう)現地の学生にどうすれば俳句というものが伝えられるのかについて試行錯誤を重ねました。また、ワークショップで行う作品制作は学生ごとに方法を決めることとし、各自俳句というテーマで現地学生とともに制作することを踏まえた制作方法を選択しました。硯で墨を磨り筆を使用することについては、全グループで共通としました。

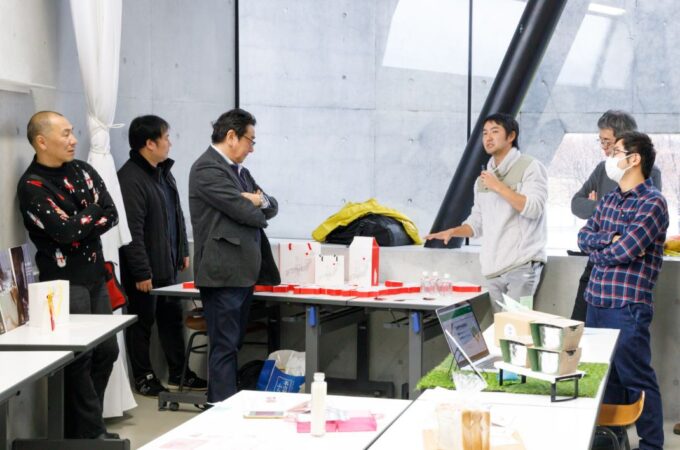

ワークショップの概要

修士課程2年の清水です。

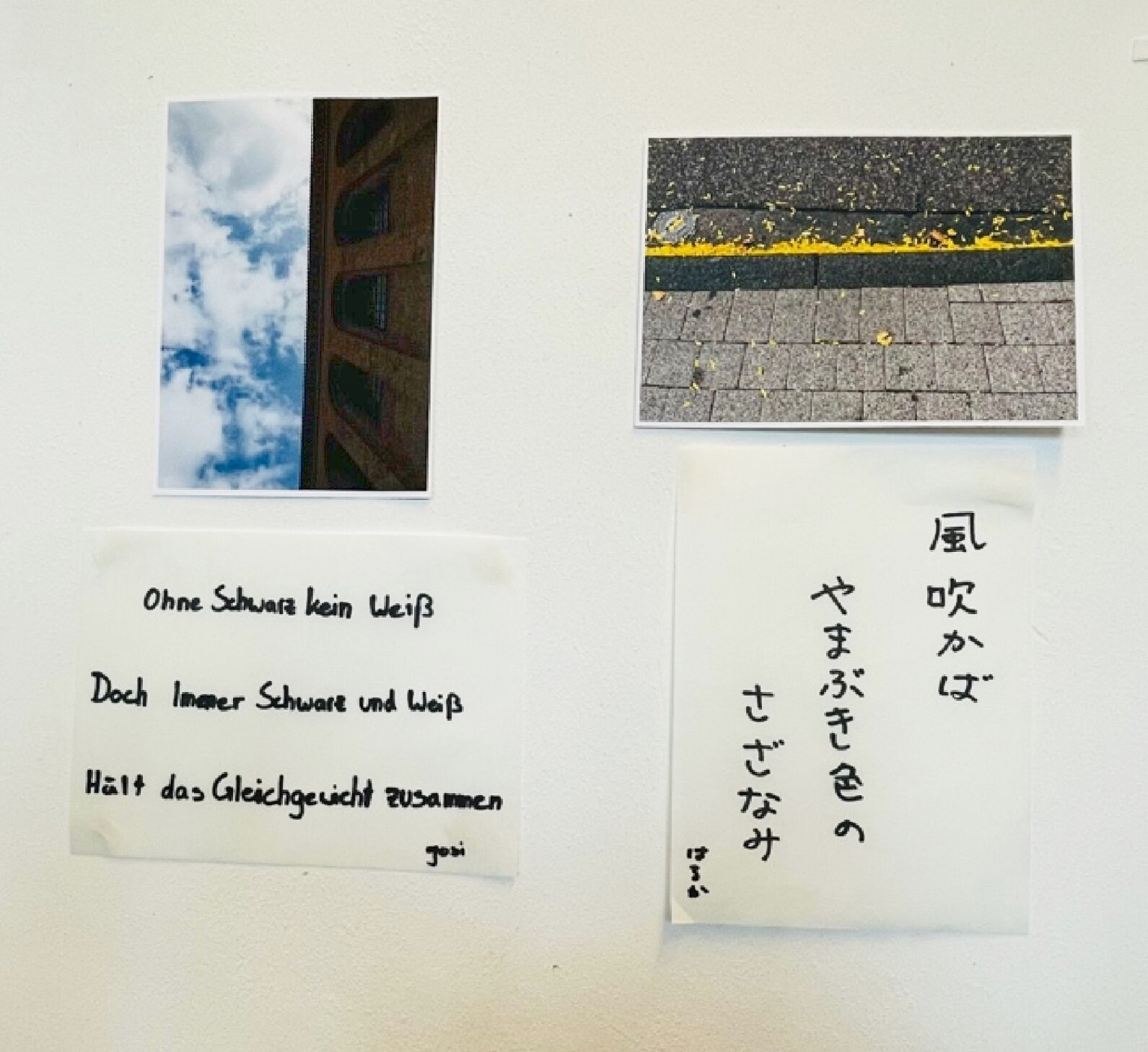

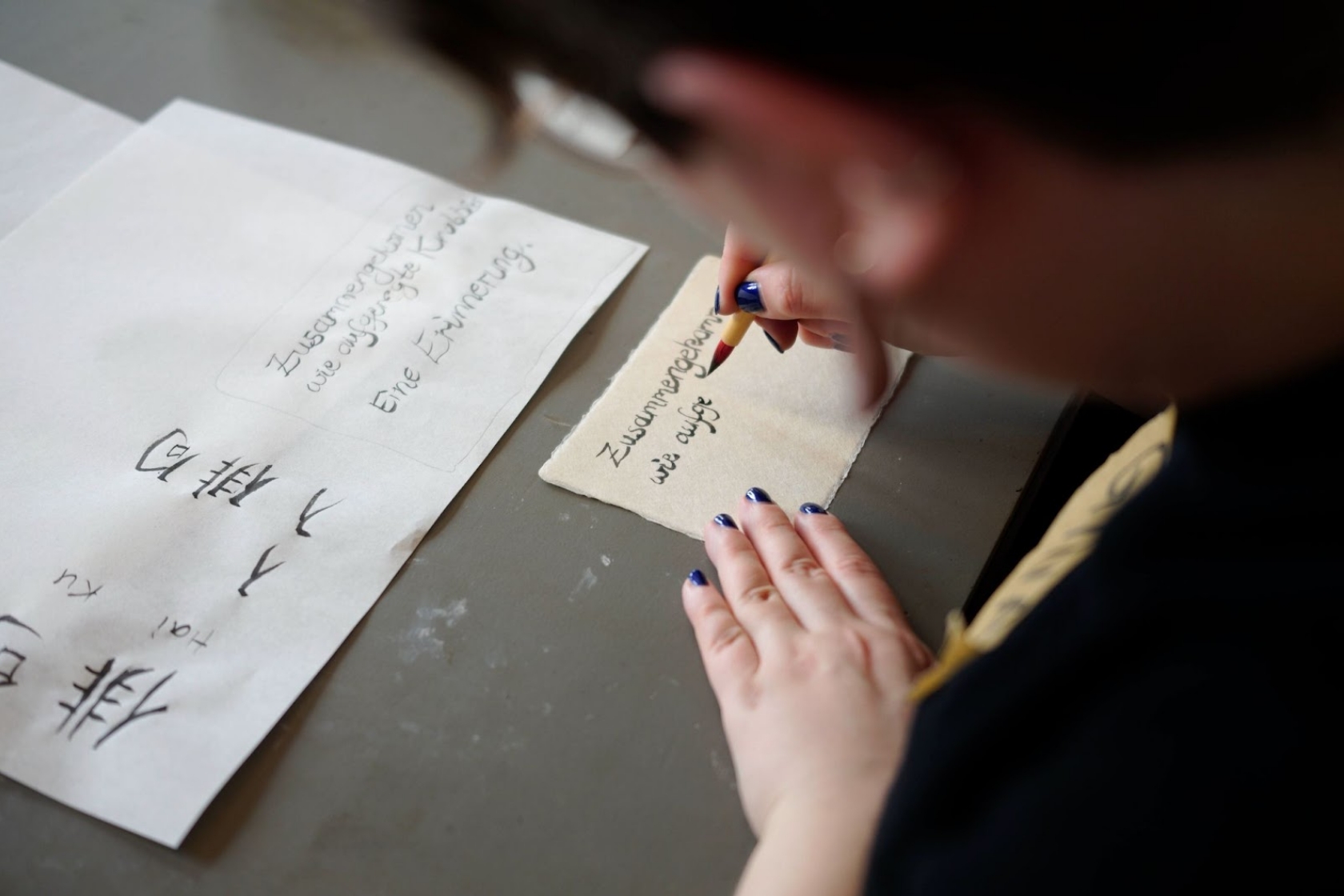

ワークショップの概要について説明させていただきます。まず、初日はトリア―の学生と顔合わせ、街歩きを行いました。俳句を詠むために、まずはその場所についてじっくりと知る必要があったので、長岡の学生とトリア―の学生でペアを組み、自由にトリア―の街並みを散策する時間を作りました。ただ散策するだけではなく、街並みの写真撮影にも取り組みました。街歩きを終えたら、撮影した写真の中からお気に入りの一枚を選び、その写真をもとに、それぞれが俳句を詠みました。長岡の学生は日本語、トリア―の学生はドイツ語で俳句を詠み、初日の終わりに撮影した写真と一緒に発表をする時間を作りました。

2日目は詠んだ俳句を、実際に書く時間からスタートしました。筆と硯を使って墨を磨り、長岡の学生が用意した支持体に、初日に詠んだ俳句を書いてもらいました。支持体は和紙や木材、雑誌などそれぞれのグループごとに異なる素材が用いられました。トリア―の学生は初めて筆や硯に触れる方がほとんどでしたので、まずは道具の使い方のレクチャーから始め、練習の時間なども挟みながら制作を進めていきました。

最後に、それぞれのグループが作成した作品を、テーブルに展示し、お互いの作品を鑑賞してワークショップは終了しました。

それぞれのチームの活動の様子

長井チーム

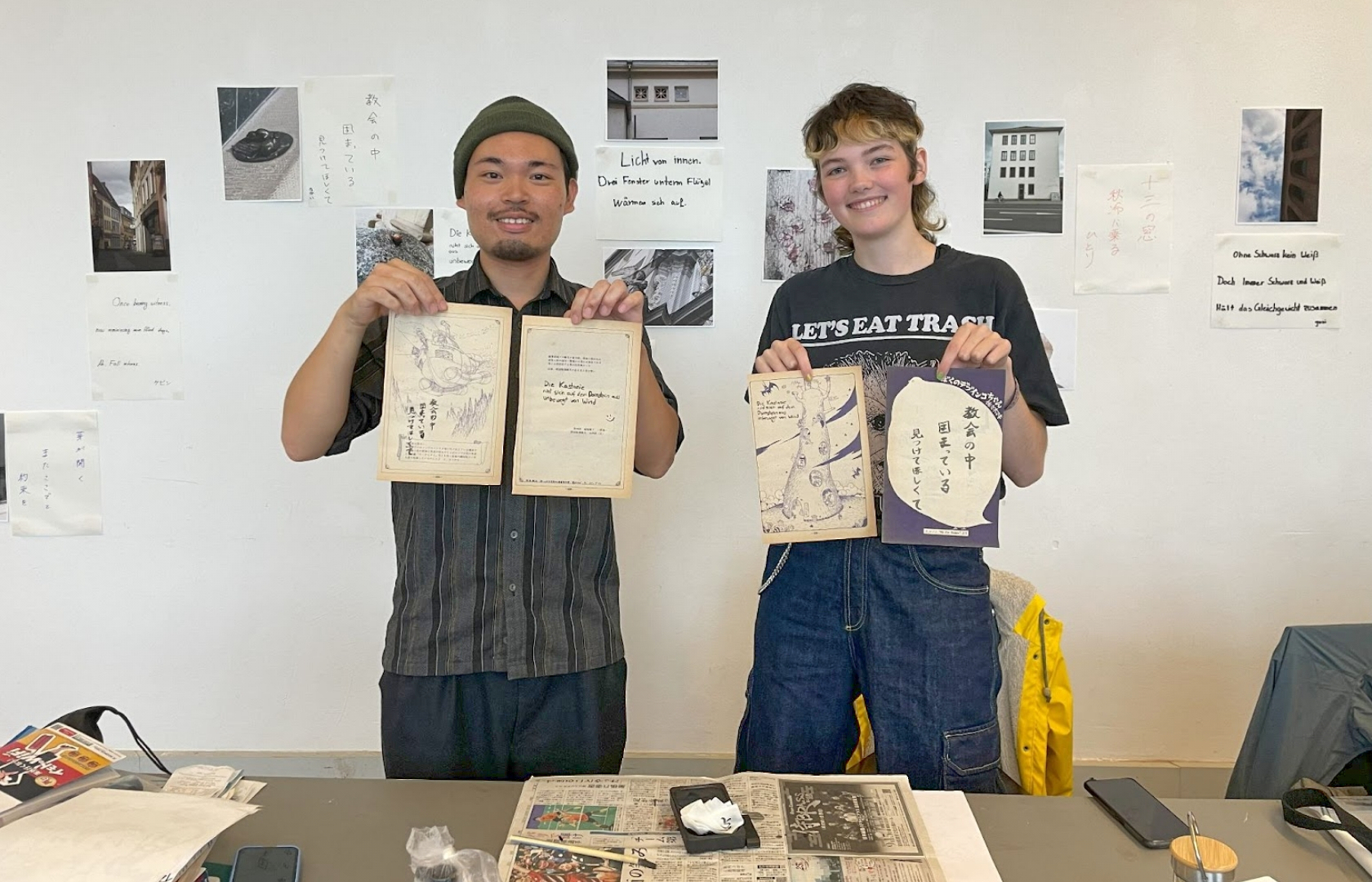

僕はドイツに渡航する直前まで、ワークショップの内容を決めかねていました。しかし日本ならではの要素が入っていれば現地の学生は喜んでくれるかなと思って、日本のマンガや雑誌を習字の半紙に見立てて、その上に墨で俳句を書いたら面白いのではないかとひらめきました。そして渡航前日に長岡の古本屋でマンガと雑誌をかき集めて、すでにギチギチのスーツケースに必死で詰め込みました(笑)。

僕は現地でドリアンという学生とペアを組んだのですが、彼女は日本のマンガやアニメに詳しく、外でトリアーの街並みを歩いたときもお互いの好きなマンガの話で盛り上がりました。いざワークショップに取りかかったときも、マンガの上に俳句を書く僕の案を面白がってくれました。結局ワークショップで使わなかったマンガもあったのですが、せっかくなので最後にそれを彼女にプレゼントしたときはすごく喜んでくれましたね。

内海チーム

私達は、小国和紙のはがきにそれぞれ自分の句を詠みました。長岡造形大の学生として行くからには長岡のものを作品に取り入れたいと考え小国和紙を持っていき、俳句がもともと句会での挨拶として詠まれていたことからはがきという形を採用して、ペアになった学生と作品を交換することにしました。私のペアの学生(ジーナ)は、街歩きの時も制作の時もあまり言葉を多く発さず取り組んでいたのですが、それがジーナがこのワークショップに真摯に取り組んでくれていることだと理解するのに時間はかかりませんでした。初めて墨と筆を使うため、筆圧の調整やとめ・はね・はらいをアップ/ダウンでなんとかジーナに伝え、練習用の和紙で繰り返し練習したあと各自2枚のはがきに句を詠み、そのうち1枚を交換しました。ジーナが墨と筆を使って文字を書くことをワークショップ後もやりたいと言っていたため、ワークショップで使用した墨と筆、硯を手渡したところ、とても喜んでくれたことを覚えています。

宮川チーム

私は木の皮に俳句を書いてもらいました!

一番驚いたのはペアの学生と選んだ写真が対になっていたこと。詠んだ句も色に着目していた点で共通する部分があり、一緒に街を歩いたことをすごく感じられるものとなりました。

最後は木の皮の表と裏に書いてもらい、制作物でも対を感じられるようなものとなりました。

ワークショップ後、メッセージで部屋に飾った写真を送ってくれました。

小山チーム

修士課程1年の小山です。

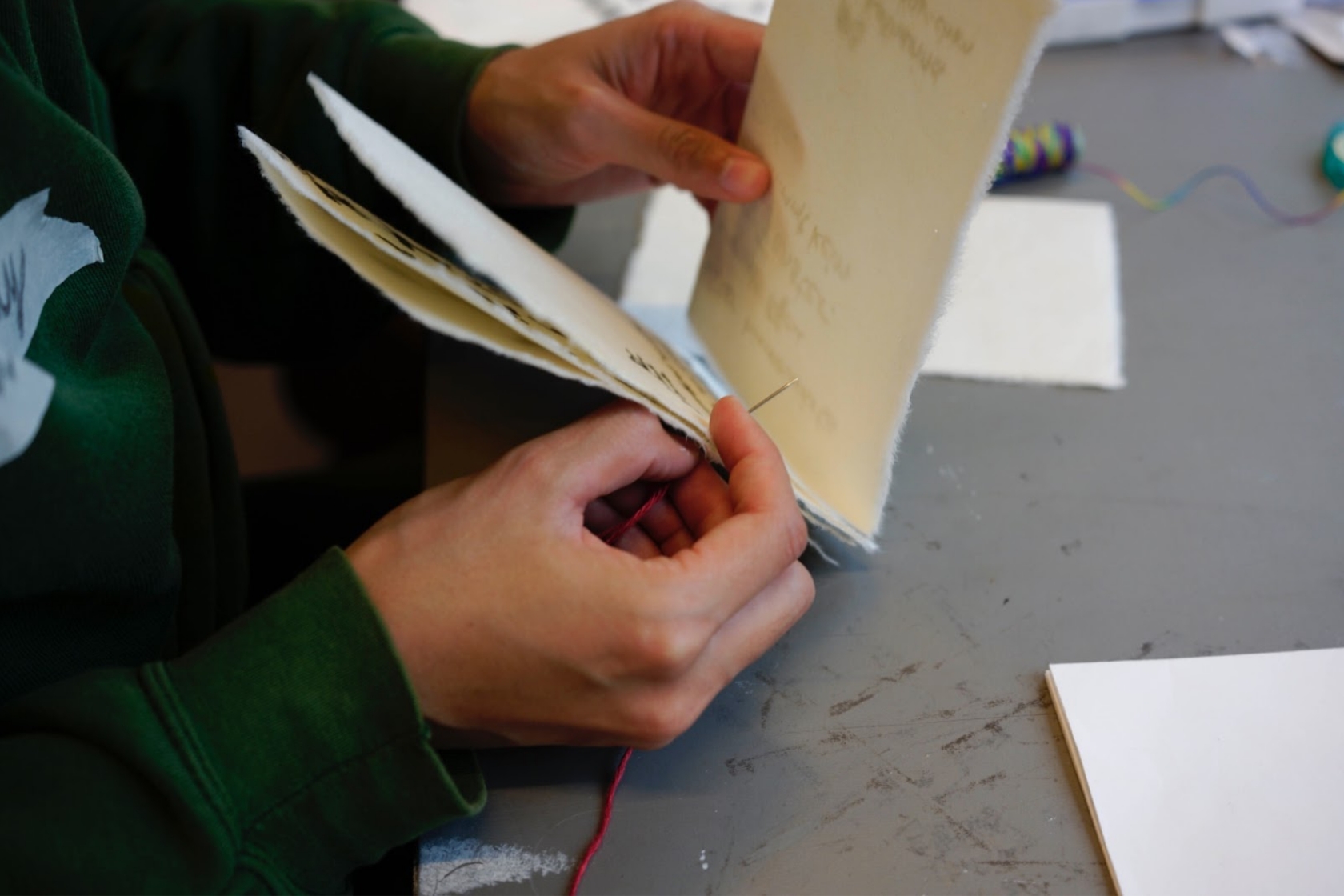

私は、小国和紙を用いて和綴じで作る本の形式のZINEを支持体として選択しました。これは私がZINESTERとして日々ZINEを制作しており、紙選びや綴じ方からも日本の文化を感じてもらうことができると考えたからです。

私はカタリナとメイと3人グループだったので、それぞれが3枚の和紙に自分の俳句を書き、そのうち2枚を他の2人に渡しました。3人の手元にはそれぞれの俳句が書かれた和紙が揃い、最後にそれを和綴じで製本して、3人分の俳句が1冊になるようなZINEを制作しました。

和綴じのステップを英語で説明するのは、身振り手振りを交えても難しかったですが、カタリナとメイは和紙の手触りや和綴じにもとても興味を示してくれ、一緒に頑張ってくれました。

清水チーム

僕のグループでは木材と和紙の二つの素材から選んで俳句を書いてもらいました。木材は、僕が作品を作る際に出る端材を木簡のように見立てたら面白いんじゃないかと思い持っていきました。和紙は、木材だけでは書の面白さの「滲み」や「払い」がうまく出ないんじゃないかと思い持ち込みました。せっかくのワークショップなので、性質の違う二つの素材に自由に触れる方が面白いと考え、この内容に決めました。僕のグループは、ケビンとジュリアナの3人グループでした。2人とも、筆で文字を書くということにすごく興味を持ってくれて、楽しくワークショップに取り組むことができました。木材に筆で文字を書くことは全員初体験だったので、3人で何度も練習しながら木材に俳句を書いていきました。ジュリアナが途中和紙に絵を書いてみたり、ケビンが片仮名に挑戦してみたりと、初めて筆と墨を扱う楽しさみたいなものを間近で感じる事ができたのが新鮮でした。最後に、お互いが書いた作品を交換したのですが、選んだ素材にそれぞれの個性みたいなものが見えて、とても楽しくワークショップを終える事ができました。

リフレクション

今回のワークショップについて、トリアー応用科学大学の学生にアンケートによるフィードバックをお願いしました。アンケートの項目とその結果は、以下の通りです。

ワークショップアンケート 回答者:トリアー応用科学大学学生6人

Q1:ワークショップに参加した理由

Interest in Japanese culture as well as poetry and photography./Learning about Haiku and exchange/Meet the Japanese students and teachers to explore their culture. など

Q2:以前から俳句を知っていたか

Yes:3人 No:3人

Q3:ワークショップを通じて、俳句について学ぶことができたか

Yes:6人

Q4:NIDの学生との交流はどうだったか

Really cool/Fun and educational. Meeting friends again and talking about various topics./I love it! There should be more interchange programs like this! など

Q5:ワークショップのアクティビティの中で最も印象に残ったことは

Exchange with the NID students/Working together and learning from each other./Different ways of writing down Haikus. It is very inspirational to see the different materials used./To write with the Japanese Ink/Talking about different cultures./Working together with the NID students.

Q6:またこのようなワークショップがあったら参加したいか

Yes:6人

アンケート分析

アンケートを通じて、今回参加してくれたトリアーの学生はほとんどが元々日本の文化に関心があったことが分かりました。また半数の学生がすでに「俳句」という言葉を知っていたことには少し驚きました。学生全員が俳句について学び、楽しみ、さらにはワークショップだけでなく私たち本学学生との会話や文化の交流を楽しんでくれたことが分かり成果を感じました。

墨について

また、俳句を書くプロセスとして全員で書道を行いましたが、帰国後に振り返った際、「統一して行ってよかった」という意見が多く出ました。特に、墨を磨る時間については詳しい説明をしていなかったものの、トリアーの学生たちもほとんど話さず集中して取り組んでおり、ワークショップ全体がそれまでとは少し異なる静かな雰囲気に包まれました。

俳句や書道を通して、日本の「禅」の文化や感覚の一端を感じてもらえたのではないかと思います。実際、アンケートでは「最も印象に残ったこと」として書道を挙げてくれた学生もいました。

私たち自身も書道は中学生以来だったため、事前に練習の時間を設けるなど準備をしましたが、準備してよかったと感じています。

それぞれの学びとこれからに向けて

長井

他国の学生と交流し、向こうの学生がどのような環境で何を学んでいるのか、知ることができたのは良い経験だと思いました。ワークショップの合間に向こうの大学を見学する機会があったのですが、設備や道具も本学とは全然違っていて刺激になりました。

それと余談なのですが、僕が一週間滞在する予定のホテルが予約されていなかったことが現地に着いてから判明し、プチトラブルに遭いました。初めての海外、初めての場所と相まってかなり落ち込みましたが、今となっては笑い話ですね。そのトラブルも旅の醍醐味だと過去の自分に言ってあげたいです。

内海

自分の英語力に全く自信がなくコミュニケーション面での不安がありましたが、現地での主な活動が作品制作だったこともあり、制作を通じたコミュニケーションを取ることができました。芸術にせよ言語にせよ、相手に伝えようとする姿勢が第一であることを今回学びました。何をどのように伝えるかを考えながら、今後の研究や制作に取り組んでいきたいと思います。

宮川

私は今回行きの飛行機でロストバゲージになり、旅の間の荷物がほぼない(リュック一つで過ごしました…!)

というトラブルに見舞われましたが、それが吹き飛ぶくらいに、実りのある活動となりました!

交流を通じて、文化などの違う所よりも共通している部分のほうが多く感じました。話している中で興味のある作家が同じことがわかったり、街を歩いた時の見方が似ていたりと思わぬところで共通点を発見できたことがとても印象深く残っています。

小山

2日間、同じ目標に向かって一緒に制作したことで、ただの交流では得られない特別な経験ができたように思います。俳句をそれぞれの言語で制作したことで、解説を聞く前に音だけでその感覚を味わう時間がありました。その時間はとても興味深く、なぜか言葉の意味がなんとなく伝わるような不思議な感覚を味わいました。

また、施設やキャンパスを見学させてもらったり、学食に案内してもらったことで、彼らがどのような環境で学んでいるのかを知ることができたのも、とても良い経験でした。

さらに、俳句を書いていた際に、メイから「名前を漢字で書きたいから教えてほしい」と頼まれる場面がありました。その時、漢字は表意文字で、アルファベットのような表音文字ではないため「メイ」という音に固有の漢字があるわけではないことを説明しました。この説明を英語で行うのは非常に難しく、日本人として当たり前に思っていたことを改めて考えさせられる良い機会になりました。

最終的には、私が「芽衣」という漢字を提案し、彼女に名前を“命名”するような不思議な体験となりました。

清水

海外の学生と沢山交流できた事が、とても良い経験になりました。滞在期間はグループを組んだ学生から、トリア―での学生生活の過ごし方や、作品をどのように制作しているのか等、実際に現地に行かないと分からない事を沢山教えてもらいました。ワークショップも含め、とても充実した時間を過ごすことができたと思います。課題としては、英語力をとにかく身につけねばと痛感しました。伝えたい事があっても上手く伝える事ができない場面が多々あり、もっと色々な話ができたのではないかと、若干の後悔があります。ですが、新しい目標を見つける事ができたと前向きに捉え、これを機に次に海外に行ける時までに克服していきたいなと思います。

2日目の最後はみんなで日本から持ち寄ったお菓子とドイツのケーキでティーパーティーをして締めくくりました!