なぜデザインの大学で美術・工芸を学ぶのか?【教員たちのBECAUSE Vol.2】

2050 Because 美工♥

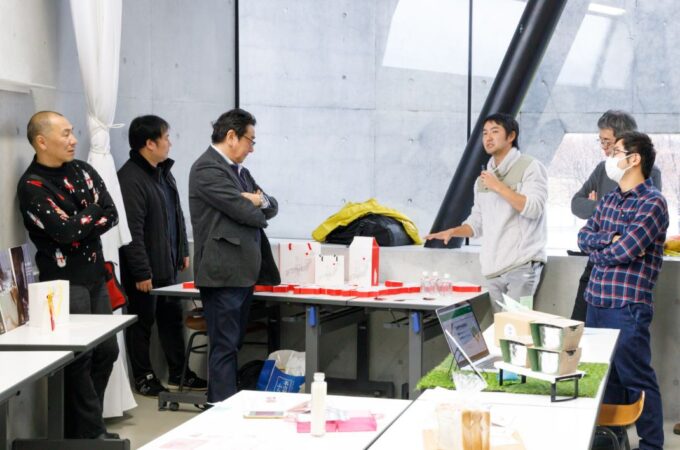

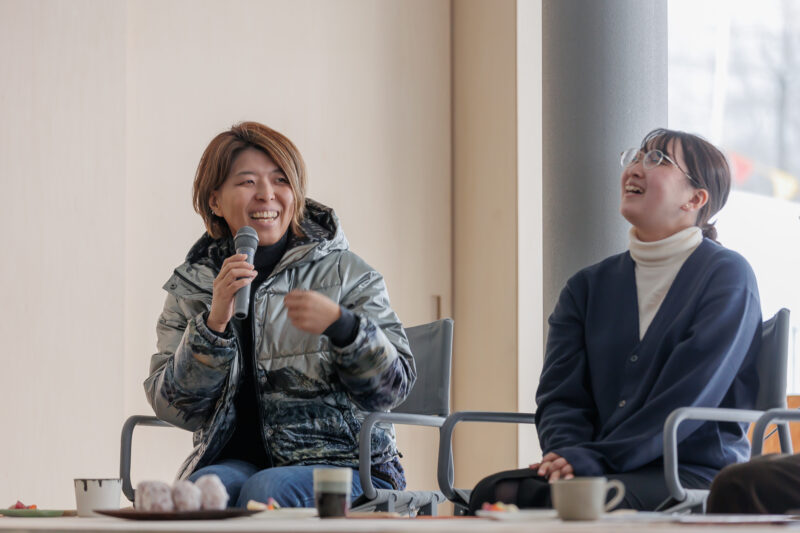

長岡造形大学 美術・工芸学科が独自に制作するリーフレット「美工’s」。2025年2月8日、学外からゲストを招き、学生、教員も交え、新棟(第4アトリエ棟)にて本学美術・工芸学科の今を問い、未来を展望するラウンドテーブルを開催しました。少々痛いこと、ネガティブなこともオープンに。未来へ向かうポジティブな姿勢をみんなで創造する試みです。

=============================

Part1

向かい風吹き荒れる美術・工芸学科

我々は何を目指すのか、何と戦うのか

トークの趣旨説明と登壇者紹介

遠藤

この「美工’s」は大学本体が発行しているパンフレットよりも、もっと本音というか、自由な感じというか、学科のカラーをどんどん出そうということでやってるんですね。このイベントは後ほど編集されたものがこの春に出る「美工’s」の新しいバージョン、今度は白を基調にしたデザインになります(旧バージョンはオレンジを基調にしたデザイン)がそれに掲載される予定です。それぞれのご立場で自由な発言をしていただきたいと思います。このラウンドテーブルは、「美工’s」の新しい号でどういうことやろうかと考えて学生や学外からゲストの方など自由に話をして掲載しようと。まるごと対談、トークで構成しようということになったものです。明日は、非公開ですけども卒業生に来てもらって、お話をしてもらいます。

長岡造形大学は今年度で開学30周年ということで、新しい校舎も建ってこの秋に大々的にイベントをやったんですけども、美術・工芸学科は2009年に設置されてまして、ちょうど30年の半分の15年が経過したところです。そういう中で、この新潟の長岡で美術・工芸をやるということ、皆さんご存じと思いますけども、東京じゃないし、地方都市というほどの規模でもありません。いろんな美術系の大学はありますけども、日本海側には秋田公立美術大学さん、金沢美術工芸大学さんもありますけども、やっぱりその場所に応じてやれることが違うし、そういう中で、なかなか我々も苦しいというか辛いというか、もがくところがあってですね。それはいろんな地域の問題と同時に、今時の大学らしい問題もはらんでますし。

今日は学生にも来てもらってますけども、ちょうど学部の4年終わる人と修士までの6年終わる人、多分すごい厳しい発言もあるんじゃないかなと。「遠藤先生これおかしくないですか?」とか、そういうことがあると思います。パート1では、この大学がどのようにあるのかとか、今の美術・工芸学科というものをちょっとドローイングしてみたいなと。それを踏まえて、パート2で、じゃあもっとこういう風にできるといいじゃんとか、こんな風なことはなぜできないんだろうと、そういう話ができればいいかと思ってます。おそらく答えを出そうとしても、そう言い切れるものでもないかなと思います。色々な意見が自由に発せられる場があるということが、1つの美術・工芸学科のカラーとして出てくればいいかなと思ってます。

例えば今、社会的にはものすごく色々問題がありますよね。日本の経済の問題もありますし、新しい戦前とか言われたりもするし、世界では紛争があり、少し下火になってるとこもありますけど、まだまだ悲惨な状況の中にあるものもある。日本の経済状況も非常に厳しいし、ちょっと先が見えない。若干給与が上がるという話もありますけど、まだまだ皆さん実感できるところもないし、そういう経済のシステム、新自由主義的というか、そういうものが大学に振りかかってくるわけですよね。例えば、大学のポリシーみたいなところでも、社会に資する人になりなさいとか、プレゼンの能力をつけましょうとか、いわゆる科学的な合理性に合致するというよりビジネス原理至上主義的な、そういうものが称揚される。

ただ美術・学科の場合にはそういうものにちょっと合わないんですよね。1回できたから同じようにやるけど2回目をやっても同じように再現できないとか、そういうことが、例えば学会にそういう内容を記述したものを出した時にリジェクトされちゃうとか、評価されなかったりとか、そういう独特の特性もある領域だと思うんですよね。それからやはり地域性ですよね。新潟県の長岡というところで、自然環境はすごく豊かだけども、今週もものすごく雪が降りましたし、そうした気候のせいかどうか4年ぐらいいると嫌になるのか若い人たちも出てってしまうし、例えば表現活動なんかをやろうとしても、ギャラリーなど発表の場もどんどん減って、見に来てくれるお客さんも多くはないっていう中で、我々が作品を作って、、、今日も卒展をやってますけども、天気悪いと、なかなか人も来てくれないとか、そういう環境の問題があるんです。大学の中でも、どこの大学でもそうだと思うんですけども、教員のコマ数過多とか、我々が学生だった頃に比べると比較にならないぐらい多い授業数を一人の教員が担当するとかの制度的な問題が多くあります。基本的に、我々大学の教員は、高校までの学校の先生とは違って、その領域の専門家なわけですよね。私だったら絵ですし、その専門性を持ってして教員であるはずなんだけども、なかなかその専門の部分を推し進められないぐらい時間が削られてしまう。学生にはそれが回り回って降りかかってくるいうこともあるわけですよね。その辺りの危機感が自分としてはものすごく強いんですけれども。

私は今日は司会を務めますけども、もはやこの年齢なので、何を言って怒られてもいいっていう、ひらき直ったポジションなので、何かあったら僕が責任を取りますので、なるべく皆さん自由に喋ってもらいたいなと思ってます。何より、僕が今日来ていただいた皆さんに、そういうポイントでお話をしたかったんです。そういうものをオープンに、美術・工芸学科のパンフレットとして出すことが、他の大学の詳細はわからないけども、いいとこばっかり見せるんじゃなくて、今我々はこんなだよと、さまざまな問題も全てとは言いませんが率直に見せる、オープンにしていくところを魅力だと思っていただきたいなっていうのがあります。

今日のゲストの皆さんを紹介したいと思います。そこのモニターに随時情報が出てきますので、それも合わせて見ていただけます。あとテーブルの上におにぎりがありますけども、これはもうやっぱり新潟は米どころということで、長岡のSUZUDELIさんに握ってもらってる雑穀米の塩むすびです。旬野菜の玄米麹、雪にんじん、赤大根、紅しぐれ大根が集まってます。どうぞ皆さん、食べていただきながらお話を進めたいと思います。

それではまず、荒井さんからいきましょうか。荒井さんは新潟市美術館で学芸員をされていて、僕は授業で学生を連れて行ってお世話になっていますし、僕がやっていた「芸術工事中」のイベントにもいらしていただいたりしています。自己紹介をお願いします。

荒井

皆さん初めまして。登壇者の皆さんも本当に初めましての方が多いところに放り込まれて、トップバッターで紹介されるという恐ろしい目にあっています。荒井と申します。新潟市美術館から参りました。新潟市美術館に勤めて13年ぐらいになろうとしているんですけども、今日、皆さんのお手元にお配りしていますが、新津美術館で「共鳴、あるいは不協和音」という展覧会を開催しています。新津美術館は私が新潟に来たきっかけとなった美術館です。こちらの美術館が開館する時に新潟に来て、30年弱前なので、その時にはこちらの長岡造形大学はすでにありました。それで新津市が新潟市に合併したこともあって今は新潟市美術館に流れ着いているんですけども、新津美術館と新潟市美術館の間に2年間、長岡市の新潟県立近代美術館にいたんです。それで長岡住まいを一時していたのでカフェにも詳しいぞっていう話です。あといろんなところに呼ばれたりして、ツバメコーヒーさんでいろんな人の人生論を聞こうというイベントにお招きいただいたこともあります。

遠藤

ありがとうございます。学芸員の仕事って色々ありますよね。自分の好きな作家の展示ばかりできるってわけじゃないですしね。

荒井

そうですね。でも比較的恵まれていたかもしれないなって思います。新津美術館は開館してすぐで学芸員が3人ぐらいしかいなかったので、何でもやらなきゃいけないというか、色々させてもらいました。新潟市美術館に来てからもそうですね。もう2年ぐらい経つでしょうか、冨井大裕さんの展覧会をやらせていただいた時は、小林花子先生や遠藤先生にもお世話になり、学生さんにもボランティアで来ていただいて。自分の興味のあることを広げながら、地域の人とも繋がったりしながら、またこういうところからお話があったりして、楽しく生活をしているかなと思います。

遠藤

羨ましいですね。ちなみに新潟の出身ではないとか。

荒井

そうですね。東京生まれですが転勤族だったので、学生時代はだいたい関東で過ごして、就職で新津に来て今に至っています。

遠藤

はい、どうもありがとうございます。続いて安東さんお願いします。安東さんは「な!ナガオカ」というウェブマガジンの編集長をされてますけども、本職は編集者で、僕が去年卒業生と共に立ち上げた「長岡アートコレクティブ模様」の取材を受けて初めてお会いしまして。すごい面白い人だなと。今日はこの雪の中、東京から来ていただいてます。

安東

もともと自分は美術の領域の人間ではなく、大学の時から、簡単に言うと、近代以降の日本から海外に出ていった移民の文化を研究していたんですけれども、その問題意識に沿って活動しているうち、いつの間にか現代美術やパフォーミングアーツに関わることが増えてきたという感じです。長らく出版業界にいることもあり、基本的な職能は「編集者」だと自認していますが、アーティストやアートプロジェクトとの関わりにおいては、アーティストが構想していることがもちろん様々ある中で、そこにどのような文脈を持ち込むか、どのような状況に向かって広げていくだとか、なるべくその人の考えやそのプロジェクトの目指すところを拡張していきながら一緒に作るということをやっています。女子美術大学で教員もしており、そういった構想段階における倫理をメインに講義をしています。長岡との関わりでいうと、先ほどご紹介いただいた、長岡市が運営するwebメディア「な!ナガオカ」の編集長をしています。長岡市のもくろみでは最初は外から人を呼ぶ観光情報をメインとしたメディアとして運用したいという話だったんですが、正直「外から1度だけ来て2度と来ない人のための税金を使ってもしょうがないな」と思うようになり。それだったらいかに長岡を楽しくするかを考えましょうと。人の繋がりを大事にして、点と点でしか存在していないさまざまな面白い人を、どういう風に線で繋いで面にしていくかみたいなことを、メディアだけではなくリアルなイベントも交えながら進めようとしています。今は長岡戦災資料館のリニューアルに伴う常設展示の展示設計を手がけていて、そのための新たなリサーチプロジェクトを作ったりもしています。

遠藤

ありがとうございます。続いて富井さんお願いします。富井さんとの関係は僕よりうちの妻のほうが先かもしれないですが、キャンプとか、忘年会でうちに来てもらったりとかして。今日、おにぎりが乗ってる皿は、富井さんの作品を妻が買ったものを借りてきたものです。

富井

僕は長岡高専に通っていた時にロボットを作るような学科があって、そこで物理に興味を持って、アメリカの高校に1年通ったんですよね。その時にアメリカで木というものに興味を持って、帰ってきてから裏山で枝を拾ったりしてバターナイフなんかを作って、これ、将来いくらで売ったら暮らしていけるのかなっていう風に考えたのが今につながる大きなところかなと思います。その後、大学の工学部で物理を学び、僕が入ってた研究室は、物質の表面を研究をするところだったんですけど、その時に走査型トンネル顕微鏡という特殊な顕微鏡がありまして、普通の顕微鏡は光でものを見る思うんですけど、それは電流を利用して表面を見るんです。その顕微鏡を使うと原子1個1個の階層が見られる。それを見た時に、これはとんでもなく美しいと。その小さい世界の美しさに気づいて一生懸命研究していたのですが、同時に料理がすごく好きで、鍋とか包丁とか、一生使えそうなものを集め始めて、その後に今度は作家ものの器が好きになって。大学院で勉強した後は木工の会社に勤めて、2008年に独立。そのときは滋賀県の信楽に住んでいて、京都の南山城村というところに工房がありました。月6000円で借りて仕事を始めて、そこで7年ぐらい。10年前にこっちに引っ越してきました。活動としては個展が中心という感じです。最近は小国はものすごい過疎が進んでいてですね、どんどん人が出ては高齢化が進む。このままだともうどうしようもないんだけども、小国全体で1年で生まれる子供の数も1桁とか5人とか。その辺りをちょっと強くしていこうみたいな活動もしています。

遠藤

ありがとうございます。続いて、学生から一言ずつお願いします。

堀内

遠藤研究室所属の堀内路加です。卒業制作は絵画工房Bに展示してます。ちょっと緊張してるんですけど、よろしくお願いします。

藤原

初めまして、遠藤ゼミ所属の藤原です。何も聞かされずにここに連れてこられて、何でも言っていいって言われたんですけど、よろしくお願いします。作品は大学院棟のゼミ室Bにあるのでぜひ見てください。お願いします。

遠藤

自分でもなぜズバズバ厳しい発言をする藤原さんを呼んでしまったのか…。はい、ありがとう。続いて佐川さん。

佐川

皆さん初めまして。佐川和暉と言います。自分は大学院の修士2年で今年修了です。専門は鍛金、と言ってもなかなか馴染みがない人も多いと思います。金属を叩いてものを作っていくみたいな感じで、その中でも木目金と言っていろんな金属を重ねていって形作ることをしているので、時間があったらその話もできればと思います。作品は、校舎と別の外の建物、MàRoùの杜で展示してるので見に来ていただければと思います。よろしくお願いします。

遠藤

続いて、教員の方お願いします。小林先生からお願いします。

小林

こういうのは非常に苦手で断り続けたんですけど、長岡に来て19年目になります。

遠藤

19年という長きにわたって居られるってことは色々知ってるってことですよね。美工ができて15年だから、その前も知ってるんですね。どういう風に美術・工芸学科を作ったのか。

小林

そんなに詳しくはわかりません。美術ができたきっかけに関しては、視覚デザイン学科の方に1年先に今の絵画に当たるビジュアルアートコースができて、ものデザイン学科というプロダクトと工芸が一緒の学科にも立体版のアートコースを作ろうということになって私が入った感じだと思います。よろしくお願いします。今、三島の逆谷(さかしだに)に住んでいるのですが、2008年ぐらいから築100年ぐらいの古民家を改築しながら、2010年には地域に美術というものを通して個人や色々な生活に関することを考えてもらうとか、自分たちの活動は一緒にやってるんですけども、雲雀舎という名前で半分ギャラリーのように開く時期も作りながら、活動をしています。基本は制作をする場として、生活する場として継続的に…という感じです。

遠藤

ありがとうございます。ご出身は大島でしたっけ。

小林

ちょっとややこしいんですけども、父の実家が伊豆大島で、両親が今住んでますので、時々行きます。清瀬というところで生まれて、埼玉県の狭山市で育って、大学は武蔵美で実家から通って、それから愛知県立芸術大学で10年過ごしました。

遠藤

ありがとうございます。よろしくお願いします。先ほど聞きもれましたが、安東さんは大分出身で?

安東

はい、大分県生まれです。大学が神戸で。就職で東京に行って。一応東京には住んでいますが、だいたい東北か長岡か沖縄にいるので家賃がすごくもったいないんです。

遠藤

はい、ありがとうございます。では藪内先生お願いします。

藪内

はい。皆さんこんにちは。美術・工芸学科の藪内です。専門は佐川さんと同じで鍛金をやっています。先程、富井さんの話で、ものすごい特殊な顕微鏡で原子を見るという。めっちゃ見てみたい!と思いつつ話を聞いていました。私も常にそういう、原子が動いてるんだよ、みたいなことをハンマーで叩きながら考えています。私はまだ、ここの大学に赴任して4年くらいで、長岡の人っていう感じもまだしてなくて。前は石川県の金沢にいて、出身は奈良なので関西からだんだん北上してきて、ついに東日本、新潟まで来たなという感じです。今日のお話、どうなるかわからないんですけど、私は「中からも外からも」の視点というか、中間のような立場で参加するのかなという気がしています。

遠藤

そうですね。薮内先生はいつも明晰な発言をニコニコしながらズバッとしてくれる方です。よろしくお願いします。最後になりましたけども、伊達先生はデザイン学科の先生で、美工の外側からということでお招きしました。

伊達

皆さん、こんな大雪の中ご足労ありがとうございます。伊達亘です。先ほど遠藤先生から紹介があった通り、僕は美工の教員ではなくデザイン学科の教員です。昨年度に学科の再編が起きまして、プロダクトデザインと視覚デザインの2つが統合して、さらにテクノロジー、新しい技術を活用した表現を考えてい「くテクノロジー×(クロス)デザイン」というのができたんですけど、その3つの領域を合わせたデザイン学科ができた、というタイミングで来たのでまだ2年目ぐらいですね。デザイン学科では、主に新しい技術を使った表現や、3DCGとか映像による空間演出の表現を教えています。美術・工芸学科の学生と関わるポイントとしては、僕は学芸員課程の科目を持っていて、デザインとか美術の大学から学芸員にしていくと考えると、どんどん企てて実践していく人間を育てたいので、ミュージアム・エデュケーターの会田大也さんという方がいらっしゃるのですが、その方と一緒にミュージアム・エデュケーションや教育普及といった分野に直接コミットしていけるようなデザイナーを育てたいと。合わせて、こういう地域から、他の人と接続していくような人に育てていければいいなと考えたりしてます。デザイン学科でデザイナーを育てていくのもそうですけど、学芸員関係の方でももう少し広げていきたいなというところはあります。デザイン学科の学生の最近の就活の流れも見てるんですけど、デザインの就職となると東京の方に行くケースが多くなってしまうんですが、一方でデザインっていう類型が結構どんどん変わってきていて、AIとかも急速に入ってきて、働き方とか役割だったりが変わってきていることを考えていくと、東京の方で今ある仕事をやっていくのもそうですけれども、こういった場所だからできる新しい仕事をどんどん見つけていく、自分たちで新しい仕事を企てていける人を育てるんだ、と言うことを考えながらカリキュラムを作っている感じですね。

=============================

「美術・工芸」と「デザイン」に違いはあるのか

遠藤

ありがとうございます。では今の投げかけから入っていきたいと思いますけども、美術・工芸学科に限らず、学芸員の資格はデザイン学科でも取れるんですよね。以前は教職課程もあったのですが新カリキュラムでなくなっちゃいましたね。美術・工芸学科の1つの特色だったのですが。残っているのは学芸員のコース。そこに伊達先生が関わっていらっしゃる。

伊達

たまたま赴任1年目の時に、博物館教育論という授業を担当されてた非常勤の先生がいなくなるというので、僕が学芸員資格を持っているからなのか、遊びやワークショップのデザインをするところに所属していた関係もあって、人を巻き込みながら企てたり実践したりしていたのでお話をいただいて、これはもうやらなきゃいけないなと。学芸員課程は、デザインを教えてくれと言われるより楽しい気持ちになるというか。デザインを教えるのは、やっぱりその技術的なことだけ教えるみたいになっちゃうんですけど、逆にデザインをどうやって使うのかっていう視点になれるんですよね。博物館でどういうことをするか考える時に、デザインをしてるんじゃなくて、デザインを通して何ができるかっていう視点に入れるので、デザインをしているっていう視点からちょっと離れられる機会なんですよね。

遠藤

なるほど。うちはそんな大きな大学じゃないんですけども、それぞれの学科の教育、具体的な授業の内容などは何をしてるかなかなか分かりにくいところもあるので、少し失礼かもしれないんですが、、、うちの大学は「デザインの大学」って言うんですよね、ここ最近。一時期は「デ大」みたいな感じで売ってました。その中で美術・工芸学科ってアートなんだよねと。どうも学内では居心地が悪いっていうか、特に僕のところのファインアートなんかは、他の学科の教員と話してても非常に理解されないような雰囲気があって、それがデザインの大学だからっていうことではないかもしれないですけども、そもそも産業デザインの大学だと言うのがあって、アートはすごく隅っこに追いやられる、金ばっかりかかるみたいな。その辺り、デザイン学科の先生として、伊達先生には美工ってどういう風に見えてますか?

伊達

でも僕は学部、修士は多摩美術大学に行ったので、やはり手を動かして何かものを作る人がいるっていうのはいいなというのはありますし、歴史的なところ見ていくと、今工芸って言われているものも、まず元がすごいしっかりあって、逆に言うと、今デザインの中で教えてるものも、いずれ工芸になりうるなっていうことは結構あるかなと思っていて。デザイン、それこそ新しいものでデジタルファブリケーションとか誰しもが作れる技術っていうのが出てきた時に、今までデザイナーが作っていたものをデザイナーから買うのではなくて、自分自身必要なものを作るっていうフェーズになってくると、そこにあまり違いがない、あんまり僕はそこに垣根を感じてなかったなと。

遠藤

そうなんですね。我々の側としてもあんまり垣根は感じないんですけども、アート、美術、芸術の外側っていうか、いわゆる自動車のデザインから来た人とか、そういう人たちからはすごく遠いとこにみられちゃう感じがする。あと、やっぱり新しくできたデジタルっていうね、「デジタル」って言葉に我々ちょっと翻弄されるところがあるんですよね。例えば、僕は絵画ですけど、学生はデジタルで絵を描く人がちらほらいるんですよ。僕もずっと作家としてはデジタルのペインティングをかなりしていた頃があったんです。そういう意味で、デジタルという非常に座りの悪いものを領域名に置いちゃってるなと、僕は大学にそこらへんを批判してるんですけどね。一方で、伊達先生のように、デザインの領域が工芸的な方に視点が向けられる部分があると。建築とかデザイン学科の先生と話してても、けっこうやっぱりアートは大事だよねっていう先生もいて。だからすごく、まだら模様にアートに対する理解が他の学科の中にあるような気がするんです。あまり他の学科と交流することがないので、美工の先生はデジタルってどういう風に取り入れるか、ちょっと悩んだりするんですよね。もう少しお互いに、もしかしたら僕らは伊達先生から教えてもらうばっかりになっちゃうのかもしれないけど、もっとそういうのがあってもいいような気がするんですよね。

伊達

それぞれの学科に所属して、そこに入ってくる学生を育てることがベースになりますけども、多分それにこだわる必要もないんじゃないかなと。僕自身、5年後ぐらいからやりたいのは、木彫りの熊が大好きなので作りたいなと。僕が作るともう少しデザイナー的な感じになるのかもしれないんですけど。これまでの仕事だと結構一般大学の中のデザイン学科もありますよね。法政大学のデザイン工学とか。そういったところを見てきた中で考えると、本学は規模がそこまで大きくなく、キャンパス歩けば顔を合わせられるので、そういったところは積極的に繋がっていきながら、それぞれのその授業の中でもコミッションしていくのが楽しいなっていう風に思ってます。

遠藤

ありがとうございます。じゃあ、まず内側の観点で今思ってることをざっくばらんに。藪内先生、どうですか。今率直に、この美術・工学科にいて、新潟、長岡にいることも含めて、ネガティブなことも含めてお話しいただけるといいです。

藪内

今の伊達先生のお話の中で、結構共感するところもありました。例えばデジタルとかデザインとかアートっていうのは、そんなにこだわりがないというか、分けるものでもないっていうか。多分学生に聞いたら全然考えてもないんじゃないかなって私は思ったりして。我々教員がなんかモヤモヤしてるだけみたいな、結局そういうことかもねっていうのが1つと、もう1つは、伊達先生が学芸員課程で教えるのが楽しいというお話の中で、結局、デザインのプロセスを教えても、っていう話だったかなと。それは大事なんだけど、それをどう使うかという話で。私もこの大学でモヤモヤしてるところは、多分それぞれの研究によっての時間が違うのに、一括りにしようとしているところ、型にはめようとしてるように感じられるっていうか。そこはモヤモヤするところかなと思います。例えば、美術とか工芸ってめちゃくちゃ時間がかかるものだし、プロセスがあるものじゃない。自分の方法論みたいなのを見つけることが研究であって、それを大学でやるってこと。そこに「こうやったらこういう人材が育ってこう出ていきます」みたいなことは全くないっていうか。もう個別、1人1人みたいな。そこが美術・工芸のあり方で、デザインにもそういう面はあると思いますけど、だからそれをどうやって時間をとってやるのか、これまでの学生がうまく時間をとって研究できてるのかな、というのが気になる点かなと思います。

遠藤

そうですね。ちょっとここで学生に聞いて見ましょうか。藤原さんどうですか、色々普段から僕に厳しい意見を投げかけてくれるじゃないですか。新しい校舎もできて、デジタル的なものは藤原さんは学祭の時も面白いオブジェを作ったりして使って。プロトタイピングルームは学生みんな、美工の学生も使えますよね。

藤原

美工の人でプロトタイピングルームを使ってる人はほぼ趣味みたいな感じですよね。そういうのを作るのが本当に好きな。

遠藤

今、伊達先生とか藪内先生の話もあったけど、どうですか4年終わったところで?

藤原

デザイン系と美工系の違いはそんなに感じないっていうか、去年も先輩たちでそういう作品を作ってる美工の先輩もいましたし、今年も普通にそういう作品作ってる子もいるんで、生徒の中ではそんなに違いとかないかもしれないんですけど、私は個人的にはデザインっていうのは見てくれる人のことを考えて作るのが多いんじゃないかなって思ってて。美工は結構内的というか、自分の中の感情とか、自分の中から出てくるものをルーツにしてる人が多い一方で、デザインは結構商業的に使われるもので、周りに影響するようなものを考えている人が多いんだなって思うので、私は商業的に美術を考えるっていうのがちょっとどうなのかなと思う人なので、その点では美工を選んでよかったのかなって思います。あと個人的にはデザイン系の先生と揉めた回数が多くて。

遠藤

はい、ありましたね。

藤原

ちょっと高校の時からデザイン系の先生とは合わないなって思って、大学入ってからもちょっと、どんどんやってしまって。先生のことを巻き込んだこともあったんですけど、そういうのもあって、私はちょっとデザインが苦手です、すみません。

会場 笑

遠藤

今の藤原さんの話聞いても、僕も「芸術工事中」とかでデザイン学科の学生と随分関わってますけど、学生の気質、キャラクターは学科ごとにちょっと違いますよね。結構多くの他学科の学生と「芸術工事中」などのイベントをやってきたけども、学生のめんどくささで言ったら、もうね、、、美工がダントツ。デザイン学科の人たちは、ほんとにビジネスライクっていうか、きちんと何でも応答してきて、時間までにって言ったらそうするし、でも美工の学生はねじれてねじれてね…、でもそれはどっちがいいとか悪いとかじゃなくてね。佐川くんはどうですか。

佐川

自分としては、デザインと美術とかも違いはあんまり感じてなくて。そもそも美術が自己のものとか、他者を本当に考えてないみたいな意見もあったりするけど、全然そんなことないなと思って。そもそも、絵画とか宗教画とかは発注があって、それこそ商業として美術が始まったというのもあるし、その違いは元々ないのかなと自分の中では思っていて。あとデジタルの話は、自分が工芸から出発してるので結構思うところがあって。デジタルは道具っていう意味では、美術も違いがないというか。例えば、自分は金属を金鎚で叩きますけど、金鎚も道具なんです。自分の手では金属をそんなに加工できないので、金鎚という道具を使う。デジタルも道具で、パソコンで何かを作ったりデザインして、3Dプリンターで作ったとしてもそれも道具。その感覚からすると技術的な部分じゃなくて、脳というか、ものを生み出すってことを司る部分については何も違いはないのかなって。例えば絵も、絵の具を自分で山から取ってきて作る人なんてそんなにいないじゃないですか。道具を使うっていう意味では全然やってることは変わらないのかなって思ってます。

遠藤

うん、なるほどね。山から鉱物や植物取ってきて顔料作るとかね。でも俺、それ今やらなきゃなと思ってはいるんだけどね。堀内さん、いかがですか。

堀内

今、佐川さんからツールの話が出て、ほんとにそうだなと思って。私は日本画材を使って作品を作ってるんですけど、50年後とか100年後とかはパソコンでデザインしたりとか、全く別のものに変わってたりするのかもと思うので、デザインと工芸品は根本がすごく似てるんじゃないかなって思います。

遠藤

新しくデジタルデザインっていう領域ができた中で、美術・工芸のこの先を教員で考えた時に、10年後、20年後、今のあり方でいいんだろうかってことを、今真剣にね、考え始めてるとこなんだけども、やっぱり学生3人の話を聞いてると、我々がああだこうだと言葉で考えてるのは、学生なんかは簡単に乗り越えてるんだなっていうことなのかな。

堀内

そんなに深刻には考えてないかもしれないです。人によっては違うかもしれないですけど。

=============================

美術・工芸とは何か

グラデーションの間にある可能性

遠藤

そうか、ちょっと待って、俺は今まで何を深刻に考えてたんだ。俺、結構、最近絶望してて、美術・工芸、特に美術なんか新潟でこの先お先真っ暗じゃないか!みたいな気持ちになってんのよ。デジタル云々って話とはちょっと違うけども。俺、すでに司会者として方向を見失いつつあるのか(苦笑)。荒井さん、どうぞ。

荒井

今ここに来ている学生さんは、デザインが多いのか、美工が多いのかってわかりますか。

遠藤

どうでしょう、美工以外の人いる? (手を挙げてもらう)1人か。

荒井

ありがとうございます。じゃあ安心して言うんですけど、さっきの美工の学生はめんどくさい説。美術館の人間からするとそれで結構だと思います。そうじゃないとアーティストとしてやっていけないです。大いにめんどくさく、我が道を行っていい。というと先生がすごくやりにくくなるかもしれませんけど、考えてこそだと思うので。さっきツールの話も出て、たとえば日本画の場合。まず筆で文字書いてないですよね、普段。みんなスマホでフリック入力になって、ペンで書くことでさえ億劫になっていて、まして毛のはえた筆で字、書かないじゃないですか。そういう人が、日本画の時は筆で絵を描こうとするわけですよ、昔と変わらず。要は、明治の頃に文字を書くように筆で絵を描く人はいなくなっていき、デッサンは鉛筆で、それから日本画のために筆で描く。その時点でやっぱり何かの能力を失っている。置き換わっていってるので、それはしょうがない。だから今私たちは、それこそデジタルっていうツールで、佐川さんがおっしゃったように、体を拡張しているところで。問題は、頭の中のことをどこまでパソコンに拡張させるか。ツールではあるんだけど、じゃあAIはどうなんだというと、少し微妙なラインになってくる。そこは、美術がこれから頑張らなきゃならないところ。人間にしかできないことって何、っていうのを考えるためには、私は美術があると思っていて。なので、そのために美工の人たちがすごくねじくれたことを色々考えないと、それができるのは今のところ人間だけだっていう気概を持って守っていただきたいなって思います。

遠藤

はい、藤原さんどうぞ。

藤原

でも、美工の人がねじくれてるみたいなのを大事にした方がいいというのはあるんですけど、今はねじくれたことを言うと矯正される社会っていうか。「いや、それおかしいでしょ」ってすごい言われて。私も結構我が強いところがあって、学部の4年生と喋ってても「ちょっとやりすぎじゃない」みたいに言われることもあるんです。いいところはそのままにできる社会だったらいいんですけど、最近はもう、変なことをしたりすると、すぐ吊るし上げられるというか、そういうのがどうなのかなって。このまま行くと美工とか消えるんじゃないかなって思っちゃいます。

遠藤

ありがとう、とてもいい発言。伊達先生どうぞ。

伊達

逆に言うと、デジタルっていう言葉はいずれ消えるかもしれないですよね。どっちが先になくなるかって結構曖昧だなと思ったんですよね。デザインって基本的には産業革命以降は技術の進歩に合わせたものを作ってきてましたけど、技術の進歩に合わせてデザインを進化させていくだけではなくて、その当時はすごい新しい技術だったと思ってるのは、紙の発明とかもそうですし、そういうことはあると思うので、ただ新しい方向にだけ進んでいくんじゃなくて、それまであった価値とか、利便性を元にして使われただけじゃない価値っていうものをちゃんと見つけてあげるのが大切かなと。よく「素材との対話」という言葉も使いますが、そういったところが必要なんじゃないかなと思いました。

遠藤

ありがとうございました。安東さん、どうですか。

安東

そうですね。美工ですけど、一応アートと言いましょう。アートとデザインという風に言うと、同じようなものというイメージを持つ人もいると思いますが、ある種全く違うところがあるんですよね。デザインには、ルールメイキングの思想が必ず入るんです。ある種の制度化というか。ある目的を達成するための見やすさとか伝わりやすさ、あるいは使いやすさといったことも含めて、グラフィック、プロダクト、UI、UXなど、どんなデザインにもその伝達制度を作るという要素が必ず入っている。アートに関しては、やっぱりそれはちょっと違う、そういうところから始まらないものもいっぱいありますから、そういう意味では相反するものです。ただ、アートにしてもかなり内的な要素から始まることはあれど、本当に100パーセント自分の中から生まれるものってないんですよ。誰もが社会とか親兄弟とか、歴史や法制度など、何かの関係の中に生きているわけで、必ずその無意識の影響下でものを作ってる。そういう意味では、最終的に、デザインとアートで出てくるのは全然違いますけれども、いずれも関係のことを問題にしている。どっちがいいというような話は、当然できないんですよね。ただし、個人的な意見を言うならば、アートの人は、例えば彫金でも絵画でも、もっとハイブリッドなものでもいいんですけど、自分がどの枠組みに属しているかなんてこと考えるより「自分はなぜそれをやっている」のかを考えた方がいいと思います。自分がどのような人間で、なぜこの方法をとって、なぜこのプロセスで、みたいなことを考えた方が、表現思考が鍛えられていくので。一緒に仕事をしているアーティストの中で、彫刻をずっとやってた人が、その思考を水平展開してものすごいドローイングを描き始めた人もいます。生きている中で人はいかようにも変わるし、それでいいと思っています。

一番問題なのは……さっきデジタルの話がありましたけど、デジタルというのは二進法による計算の世界ですから、世界を構成する要素が0か1かしかないんです。観念的な話になりますが、儲かるか儲からないか、儲からないのは価値がありません、こういう社会の枠組みに沿わなければここにいてはいけません、といった思考もデジタルなものと考えるなら、そういった思考が世の中に広がっていることの責任を取るべきなのは、やっぱり今の大人ですよね。大人からして、既存の枠組みに自分をはめてしまえば楽だと思うのか、どんどん0か1かみたいな思考になっていってて、その大人が作ったシステムや思考に今の若い人たちはかなり縛られている。しかし、本当は0と1の間には0.5があったり、0.83があったりします。グラデーションの間にある可能性みたいなものですね。それは多分、1人の人間が生きていく時間の中で、どんどん考えて何かを吸収して変わっていく可能性も含めて、実は無限に許されていることです。それを学校で教えたり、一緒に考えていこうよみたいな話ができないと本当はダメなんじゃないかなと思いますね。

遠藤

そうですね。年寄り(大人)がね、僕がダメなんだなあ。富井さん、今の話聞いていかがですか。

=============================

美術・工芸とツール

AIやChatGPTをどう使うか

富井

デザインとアートとか、ツールとか、そういう話が出てきたんで、ちょっと僕の仕事も絡めながらお話をしたいんですけど。まず色々なものが分野に分かれちゃってるけど、結局人間のやってることって、例えば堀内さんという人を表現というか記述するために僕はここから見る。でもこっちからだけ見て、これが堀内さんです、としても全く伝わらない。いろんな方向から見ないと記述できない。それが結局いろんな分野になってるわけですよね。僕のもの作りの話をすると、2008年、自分で仕事を始めた時に、1つ絶対外さない枠みたいなのを作ったんです。それは自分が欲しいものを作るってことです。単純に自分が欲しいものを作ると、少なくとも僕が欲しいわけで、似てる人は多分どこかにいる。そのどこかにいる人に会えば、一応そのものを買ってくれて、僕は生活ができるだろう、という感じで始めたんですよね。その時は単純に器が好きだったから器を作りたいし、テーブルは家に1個あれば十分ですが、器はいくらあってもいいし続けられるだろうと。

始めてしばらくして、僕が作った結構ごついお盆を友達の陶芸家の人が買って使ってくれてたんです。2年3年ぐらい経った時に、彼の家に行ったら、そのお盆がものすごいことになってて。もう自分が作ったなんて信じられないぐらい輝きを放ってて、毎日使い込んで使い込んでくれて、ものすごい変わったんですよ。こんなにいいもの作ったかなって。もう別のものになってるんですよね、作った時と。これどういうことなんだろうなと思って考えて。そしたら、例えば何かを作ると、そのものの中には、僕、作った人間と素材が存在してると思うんですよね。完成度をすっごく高くすると、その2者がすごく近くなると思うし、完成度が低いとちょっと遠いのかなと。今度は、使用者とかそばに置いてくれる人、愛してくれる人が現れて、その人が愛してくれたり使ってくれたりそばに置いたり、鑑賞したりを繰り返しやってくれることで、使用者も中に入ってきますよね。ものに対する愛の与え方が上手であればあるほど、僕と素材と使用者の3者がぎゅぎゅぎゅぎゅっと、時間とかも縮めてくれる。最終的にその3者が1個の完全な分けられないものになった時に、僕はそれが美だ、と自分の中で定義したんですよね。その一方で、自然というものも美だと僕は思ってるんですよ。僕が作りたくて作ったもの、自然物を使って作ったものが、その使用者が使うっていうのも欲だし、作るっていうのも欲だと思うんですけど、欲と欲が混ざり合って、なぜか自然に還るみたいな不思議現象が起きてると思ってて。一方で、僕は人間というのは自然からこぼれ落ちてると思ってて、なんだけど、ものを介すことによって、欲で自然からこぼれ落ちたと思ってるんですね。でも逆に欲を積み重ねていくと自然に還れるみたいな不思議現象が起きるなって。

それともう1個、今、僕の中にものすごくあるのが、学生の頃に原子配列にすごく感動したって話をしたんですけど、それをこう、彫刻刀で模様を彫って、それを表現してるシリーズがあるんですよね。それは初めは単純に美しいから作ってたんですけど、何年もやってて、ある時ちょっとそれの複雑バージョンを作ってから、これ、あれだなって。結局、全部が原子でできてるっていうことを表現したかったのかなって。僕らみんなここにあるもの全部が原子でできてる。今すごい多様性が叫ばれる世の中だけど、多様性と言った途端に違いに視点がいく。みんな違うけどそれを見る。それがいい。でもそうじゃなくて、みんな原子でできているって考えたら共通点は明確です。多様性という前に、みんなほとんど同じだよねっていうことを思い出すための装置として機能してほしいなっていう感じの仕事で。僕がやってることって「みんな一緒」という概念があって。時間をどんどん遡っていくと、生物と同じようになって、性別を消失して、ずっと遡ると結局ビッグバンまで行くんです。なのでそっち方向に向けて、僕はものを作っていけばいいかなって今思ってるんですよ。さっきの分野の話じゃないけど、それも時間を遡っていくと、全部やがて分けられなくなるわけですよね。今分かれてるように見えてるだけで、実際分かれてない。そういう考え方がすごく重要かなと思います。

あとツールの話で、僕ちょうど今、新潮社の「工芸青花」というすごく高い雑誌があって、その原稿を書いてたんですけど、石川県で江戸時代から明治にかけて作られた我谷盆(わがたぼん)という丸ノミの跡が入ってるお盆について紹介したんです。我谷盆はもちろん元来手工具だけで作るものです。僕は機械も使うし手工具も使いますが、作ってる時の喜びで言うと、やっぱり原始的な作り方をした方が幸せです。木も、木でものを作る時って基本的には木を切って製材して、天然乾燥されてから人工乾燥してばっちり乾いた状態で普通作るんですけど、たとえばお盆やお皿みたいなものを作る時も結構ちゃんと乾かすんですよ。でもそういう素材を使って作るよりも、毎回切られて、ちょっとな生の状態で作ると、水分があることですごく生物らしさを感じるんです。その生物とずっと戯れてるみたいな雰囲気になって、ものすごく嬉しくなるんです。するとできるものも変わっていくと思うんですよね、自動的に。感情が違うから。一方で僕は元々工学系の学校出身だから30年前からプログラミングとかもしてたし、新しいツールに対しては全然抵抗はないんです。最近は微生物で顕微鏡を見たりするんですけど、ある微生物の殻に空いてる穴の模様が文字みたいなやつがいるんですよ。それを元にして文字を作って、これを言語化したいなと。ChatGPTと相談しながら言語化して、それを最近作品にし始めたんです。

遠藤

君は一体何をしてるんだ。

富井

そういうふうに、人がちゃんとツールとして使う。ツールに使われないでうまく使ってあげるとすごく面白いのかなと。原始的なやり方と、先端のやり方をうまく組み合わせてあげると面白いことができるんじゃないかなと。

遠藤

いやー俺、朝からやっと今日のラウンドテーブルの進行プランを考えてたんですけど、結局決まんないまま来たんですよね。でもこのゲストを選んだのは俺なんだよね。このゲストが素晴らしくて最高だね。今から有料にしていいですか。もう富井さんの話だけで、今入場料2000円ずついただいていいかなって感じぐらい。もう時間がオーバーしてますけれど。

=============================

美術・工芸と思考の関係

言語化や論文は必要か

安東

AIの話が出ましたけど、Chat-GPTでレポート書いてくる学生がもはや少なくない時代です。書式すらそのまま出してくる。これはどうしたものかなと思った結果、「もう使っていいよ」というふうに自分ではなっています。その代わり、私が気に入るような答えをAIに出させるようになると意味がないので、Chat-GPTと議論して、たとえば自分の領域だと近代における国民国家がいかにルールにそぐわないものを排除してきたかという話があって、じゃあ1つテーマを決めて、例えばハンセン病者に対する差別がなぜ悪いのかChat-GPTと議論して、そのログを全部出しなさいというふうに、あえて「道具」としてどう向き合うかを伝える方向に行かざるを得ないなと思います。富井さんの話と繋がると思うんですけど、大事なのは自分の身体の延長として道具、一応キーボードがあって、思考する頭脳があって、それが身体を通じてアウトプットされ、Chat-GPTという外的な要素をレファレンスとして、自分自身の思考を練っていくというか。その行為が挟まるだけでかなり違うんですよ。道具に使われてる状態からちょっと進化するというか。なんでもそうだと思うんですけど、いろんな制作も、作ってるのは自分の体の延長、思考の延長。それを考えさせるのが大事なんだなと思います。造形大の学生は文字のレポートはどのくらい書かせますか?

遠藤

座学なんかはかなり。制作でも制作ノートを取ったりとか。うちの特色として、大学院の修士に修士論文を課すんです。絵画の学生なんかはそれに何か月かもだえ苦しむっていうか、もう頭がどうにかなっちゃうと。

藤原

論文の話が出ましたが、確かに思考するのは大事だし、美術をする上で何をツールにして、なんでそれを使ってやらなきゃいけないのか考えるのは意味があることで、新しい発見があったり面白くなったりとかして、美術を深掘りする上で大事だとは思うんですけど、やっぱりなんか自分の学科のヒロタくんとかと喋る時があるんですけど、よく言うのが「簡単に手出すものじゃなかったんだよ、美術って」という話をすることがあって。最初は描くのが単純に楽しくて、そこからどんどんやってったら、なんでこんなに苦しみながら描いてるんだって思ったり、今も話を聞いてて自分はどれだけ考えないで描いてたんだろうと思ったり。考えることももちろん大事だと思うし、私も本を読んでいろんな考えを手に入れることができたのは、この大学に来て良かったと思うことはあるんですけど、やっぱり描くことに理由をつけるというか、意味を持たせなきゃいけないのがたまに苦しくなる。なんでこんなに考えながら描かなきゃいけないんだよって思うことがあって。まだ自分が知識不足なので、もっと突き詰めていったらわかっていくこともあると思うんですけど、学生の頃は結構苦しんで描いてるのがどうなんだろうと思うこともあるし、もっと楽しくやれたらいいなとも思います。論文もChatGPTとか使っちゃうのは申し訳ないんですけど、自分よりAIがすごくいいことを言ってくれたりするので、だったら自分はAIよりもいい絵を描こうかなと思う時もあるし。絵に文字で意味をつけるのがたまに苦しいな、どうなのかなって思っちゃう時はあります。

佐川

まさについこの間まで自分が修士で論文を書かなきゃいけない状況で。自分はChatGPTは論文を書くときには基本的に使わないです。本を読んで、自分で考えて、基本的には自分で文字を書く。最後に論文要旨を短くまとめなきゃいけない時にChatGPTを使って要約させたことがあったんです。そしたら自分の言葉から出たものじゃないというか、こういう捉え方をするんだとか、それを経験してすごく気持ち悪くなったと同時に、自分の知らなかった自分を知ったような気がして、これはうまく使ったらめっちゃ面白いっていうのを最近感じました。あと富井さんの話に戻るんですけど、原始的な方が楽しいという話で、どれだけ道具と自分が1つになっていくか。道具の構造が単純であればあるほど人間との距離が近くて本当に手の延長みたいに使える。逆にAIみたいに複雑でどんどん人間から離れていくと、人間の能力をもっと高めないと使いこなすことができない。金属を削る時、やすりだったら簡単だけど、グラインダーの動力が加わると使うのがとても難しくなる。でも人間の技術が高まればうまく使いこなすことができるし、やすりじゃできないような削り方もすることができる。だから道具が進化している分、人間も進化していかないと使いこなせないのかなと思います。論文の話に戻ると、ものを作ることを文字化したり意味を与えなきゃいけない、ということでもないのかなと思って。多分、絵を描いてるだけじゃ一方向からしかそのものを理解することができない。言葉という別の角度から自分がそのものを理解したり考えたりすることによって、またそのものを作る、絵を描くという角度に戻ったときに、それまで見えなかったことが見えて、作品がさらに深まっていって、自分の中での理解も深まることがあるのかなって。だからこそ文字を書く、自分の考えを深めていくってことが作品作ることにおいては必要になるのかなと思います。

遠藤

なるほど。もう絶句だね、皆さんの素晴らしいトークで。

安東

さっきの、考えながら描かないといけないのが苦しいって、すごくよくわかるんですよね。描くことが好きだっただけなのに、なんでそんなことせなあかんねん、みたいな気持ち。描くことに意味を見いださないといけないというふうになってくると、もう苦しいことです。誰かにわかってもらうために意味を付与することだけが全てになってくると、その次にはもう、自分に値札を貼っていくことになる。それだけではないと思うんです。さっき、アートとデザインの話で「デザインの方がルールがある」という聞こえ方になったかもしれませんが、アートの中にもルールは絶対あるんですよ。作家が自分の中で言語化できていないだけで、実はその表現原理みたいなものが必ずある。正直、それを曲げてまで人にわかってもらわなくてもいいと思う。

それと、作品もそうですが、特に論文はその人間の今まで生きてきて考えてきたことの一断面でしかなくて。その一断面をどのように自分は考えるか、っていうことを残しておくためのツールです。思考のプロセスを他の人が見られるように残しておいて、後から見た人はそれを参照して、その先をどう進めようかと考える。自分だけでは到達できなかったところまで、もしかしたら自分が死んだあとかもしれませんが、みんなで一緒に到達するための1つのツール。絶対必要というわけでもないけど、たとえば博士までやるなら論文書いたほうがいいよとか、そういう話ですね。

遠藤

すみません、僕、博士ですけど論文書いてないんです。

安東

書いてないんですか。

遠藤

書いてないんですよ。エッセイをちょろちょろっと。

安東

そういう文章もいいじゃないですか。

遠藤

佐川くんがおっしゃったのすごくわかるんですけど、論文の形式みたいなのに従属させられちゃってるのがかわいそうだなと。

安東

単に「みんなで考えよう」でいいのに、狭いアカデミアの中での評価みたいなものがくっついてくるとね。

遠藤

そうそう。だから僕もね、言葉は絵を描く上でも大事だと思うんですけど、制作ノートでいいと思うんですよね。絵描く人たちって、自分の感覚みたいなものを言葉に置き換える時に、ズレを感じることに対してすごく神経質になるんですよ。だから書けない。それじゃって詩を書いてもらうと、とんでもなく面白いのを書いてきたりするので、それでいいと思うんですよね。けど、それじゃあ論文にならないと怒られちゃうので、苦しむことになってる。その辺は色々ありますが、ちょっとあまりにも話が面白くなったので、ここで10分休憩して、第2部はこれからの美術・工芸の未来についてお聞きしたいと思います。

Part2

ドローイング未来!

世界と新潟、長岡 世界と美術・工芸 ローカル、マージナル、エターナル!

=============================

アートで街に変化を

時間がかかる覚悟も必要

遠藤

パート2では、長岡造形大学の美術・工芸学科について明るい未来を描けるようなお話がしたいなと。パート1で富井さんが人口減少について話していましたが、長岡は人口26万人ぐらい。僕、秋田に行ったんですけど県庁所在地だけど結構街が小さくて、ライブハウスとかも1軒しかないような感じで。一方で、そういうデータがあるかわからないけど人口が30万人切ると文化は枯れるとか、そういう数字がありそうな。一方でリチャード・フロリダのボヘミアン指数っていうんでしょうか、町の中にどれだけボヘミアンがいるかが地域の豊かさになると。シリコンバレーもそうらしいですよね、ミュージシャンがいっぱいいることによってテクノロジー系の人もわーっと盛り上がる。町が魅力的になるとそうなるんですよね。…例えば「芸術工事中」という長岡駅の周辺の街中でのイベントを2015年から全10回開催し(2017年には春と秋の2回開催)、2023年に最終回を迎えました。でも街の雰囲気が変わらないんです。衰退を止めることができていないイメージがあります。安東さんにも取材していただいた「アートコレクティブ模様」というスペースを卒業生とかろうじて立ち上げて稼働中ではあるんですけども。本学には全国から学生が来るんですけど、卒業になるとみんな東京とかどっか、長岡から出て行っちゃうんですよね。だからこの先を継続的にやっていきたいなとは思うけども難しい。衰退していくのに、それを抑えることがままならない。そのあたり、もう少し希望的な提案とかありますでしょうか。

荒井

なかなか変わらないんだよねって遠藤先生おっしゃったんですけど、本当に時間がかかることなんです。新潟大学が「うちのDEアート」というプロジェクトを確か2000年に始めて、15年くらいやって打ち切ったんです。ただ最初から数えると25年くらい経ってて、そのぐらいはかかる。学生が大人になって就職して、世の中を見て、それこそ東京に出たりして、家庭を持って戻ってきてお店を開いてらっしゃる。そういう決断を必ずするとは言えないんですけど、結果が出てくるのは本当にゆっくりだと思います。美術ってすごくスローなんだけど、少しずつ変わることは間違いないと思います。まだ、もしかしたら結果はこれからなのかなと。エールをこめてです。

遠藤

街の人には50年かかるからね、ということをよく言ってたんです。でもほんとに最近、怖くなるんです。街中にアトリエを持っているのですが、本当に人がいないし、新潟にはちらほらいるみたいですが。これは厳しいぞという実感があります。

荒井

新潟市にいるアート好きな人たちも、「水と土の芸術祭」をやってから、あれも2009年に始まって。その残党というか、あれをもう1回やりたい、自分たちで何かやれるんだと思ってやってる人がいるので、その種が絶対残っている。芽が出るのは時間がかかると思いますけど、その心がある限りは何かできるんじゃないかなと思います。

遠藤

ありがとうございます。では、小林先生。

小林

「うちのDEアート」のいいところは、歩いて回れてしまう規模。本学の「芸術工事中」も歩いて回れるとは思うんですけど、やっぱり街のアーケード街というのは困難な場所だなと思って見ていて…私が雲雀舎で展覧会をしていた時も、あの特別な小さい集落でやっているから珍しくて人が継続的にくる。来てくれた人に丁寧に案内して、また来てくださいねという風にやりとりをしながらすごく丁寧に接していたので、来場者が多かった。私はそういう意味でうちのDEアートとか「芸術工事中」とか、うちも含めて、その規模によってやり方の難しさとかは問題としてあるのかなと思いました。ただいろんな大きさで、いろんな場所で、人が集まったり(企画を)やり始めたりするところに人が注目してそれが続いて広がっていくと、学生さんたちにも注目してもらいながら参加してもらって…ということにつながって街が元気になっていくのかなと。

=============================

地方で1人の生活者として

どう作家活動を続けていくか

伊達

1つは、ここは長岡造形大学なので、この辺の長岡の人たちというのがまず先にあって。プレイヤーとして作ることだけじゃなくて、自分でコミットしながら、「我々が提供してます」「それを見て楽しみました」という関係性から、ここで続いてほしいよねという、続けるための機能が、長岡造形大学だけじゃなくて、周りから同じような流れを作るにはどうすればいいのかなと。あと僕が最近ちょっとやろうかなというのは、さっきの論文の話ではないですが、アカデミックな取り組みと、一方で物語を語っていくように解説していこうと思っていて。美術館でも来客数はめちゃくちゃ多いけど、なかなか数値で測りづらいところがある。例えばパッケージを変えたら、めちゃくちゃ売れるようになったけどデザイナーが評価されないとか。デザインをやっていると、単純な来客数だけを話していないところに価値がある。そこをどういうふうに言葉にしていくかを考えていきたい。これは学部の時に先生が言ってたことなんですけど、顧客が500人いれば自分の作家活動は続けていけると。やっぱりデザインになるとスターデザイナーとか、アート関係でもスターがいるのでそういう方向に行きましょうというのもあると思うんですけど、顧客500人って言ったら、なんかできそうな気がするじゃないですか。僕はできそうかなと思ったんです。だからそういう大きなマーケットだけではなく、自分からマーケットを開いていく。都心だけではなく地方の中でマーケティングや経済活動を作って、自分が作家としてやっていく方法もあるんじゃないかなと。

遠藤

前に安東さんと話した時に、今時の美大の学生なんかは「作家になるんだ」という(作家至上主義的な)教育体制の歪み、その苦しさ、みたいなことを話した記憶があるんだけど。それこそ来年度とか授業で栃尾の限界集落にドローイングとか言って連れていこうと思うんだけど、別に500人のお客さんじゃなくてもいいんです。絵を描きながら野菜を作る、雪かき手伝う、土地や空間はいっぱいあるしアトリエでっかいぞって、そういうふうに生きていくのもありだと思うんです。ネットの時代だから、自分の作品がインスタとかSNSとかにうまいこと露出させておくことができれば。ビジネス的なことは置いておいても、ここで生きていけるっていうプログラムを授業でできないかなと。長岡に来て10年ぐらいやって、はじめて去年ぐらいにウネハウス(栃尾)に初めていって。なんだこの面白いところは、と。そこに絵を描く学生を連れて行けないかと思ったんですよね。

安東

まず一人の生活者としてこの場所でどのようにやっていくか、ということを考えたほうがいいのではないかなと、自分も思います。誰もが東京のアート業界で成功して、MoMAに作品が収蔵されるようなスーパースターにならないといけないわけではない。最初にある環境で生きている自分の身体があり、その身体が知覚したり思考することを形にしていく営みがあるという、本質的にはとてもシンプルなことじゃないですか。人間はホワイトキューブの中で生きているわけではないし、もっと自分が生活している環境に目を向けながら、その場所でしかやれないこと、自分しかその場所と結び得ない関係のこと、そういうことを考えて作っていくことができるという、逆に東京にはちょっとないアドバンテージがあると考えてもいいんじゃないかと思いますね。

遠藤

僕はあと数年で退職するでしょうけど、仲間が欲しいんです。卒業しても遊ぶばかりじゃなくて、仕事として絵を描いてるような人が長岡にいてくれるといいなと思うんです。そういう学生が出てくる場所になってほしいなと。でも藤原さんとか僕をおいて東京に就職決まっちゃって。

藤原

やっぱり若いうちは東京で遊びたいなっていう気持ちがあるんですよ(笑)。

=============================

学生の活動と大学の姿勢

マインドセットについて

佐川

個人的には、学生を大事にするという方向性がちょっと違うというか、「芸術工事中」も学生を巻き込んですごい大変だけど学生にとってもいいものとは思うんですけど、けどやっぱり主導が先生じゃないですか。先生がこうしたいという思いがあって、学生にいいことだと思ってやってくれて、もちろんいいことなんですけど、それによって学生が参加するという。まだ自分の意思が弱いんですよ。それを経て自分のやりたいことをやろうという学生が生まれていくための種まきだと思うので、「芸術工事中」以外に自分がこういう活動をしようと。それで社会に出ていく学生がちらほら出てくるんですよ。その時にその学生をどれだけ大事にするか、それは過保護にするとか守るだけじゃなくて、旅をさせるじゃないですけど、外に向かっていくサポートが大事かなと思って。大学にいて悪い面だと思ったのは、何か外で活動しようという学生に対して、教員や事務局が前例がないことをあまりさせなかったこと。もちろん過去のトラブルがあって学生を守るというのもわかるんですけど、もうちょっと芽を潰さずに成長させる、そのサポートが大事なのかなと。作品を作って生きる、というのを考えた時に、どうやったら自分たちが生きていくか考えて、友人と会社を立ち上げて作品を介護施設に展示したりする活動も始めてて。でも続けていくことってすごく大変で。学生がそれをやりたいとなった時に、どれだけ周りがサポートできるか。守るんじゃなくて。「芸術工事中」も大事なんですけど、学生が本当に自分の意思でやりたい、始めたいと思ったことをいかに守れるか。

遠藤

そのご意見は本当に身に染みますし、言い訳はしないですけど、本当にそうなんですよね。基本的には学生の実行委員会に全部任せたんだけども、それを長岡市、大学という体制の中でちゃんと管理してくださいということに立場上なってしまう。それが苦しい。一方で学生も「先生、これをやっていいですか」って聞くんです。それ僕に聞かないでやってください、と。僕に聞いたら色々な決まりごとのなかでダメということもあるかもしれない。そういう制度を変えていかなきゃいけない、というのはものすごく感じます。

佐川

そうですね、自分もそれはすごい思って。自分が回す側もやるって、自分が制作できない。回そうとすると、プレイヤーじゃなくなる必要が出てくるんじゃないかと。そうなると多分美工だけじゃ無理だし、それを回すのってデザインとか他の領域だったりとか、それを回すことを主導とする人たちが必要になるかもしれない。だからプレイヤーは自分たちの居場所を作るためにもちろん動かなきゃいけない部分もあるけど、頼ることも必要で、だから他領域とも関わって、建築とかプロダクトとか、それぞれ専門がある。大学だけでなんでもできるくらい、それぞれ持ってるものがある。空間を作るなら建築の学生、広報するとなったらデザインの学生が作る、といい形でやっていけばもっといい未来が見えてくると思ったりします。

遠藤

そういう意味ではもっと自由に動ける領域の設定とか、卒業までに取らなきゃいけいない124単位を、もっとフリーで動ける形にするとか。でも一方で、大学にいれば、口を開けていれば何か口に入れてもらえて、就職できて、学士になれるみたいな学生もいるわけですよね。これは難しいとこなんですけども。どうですか、藪内先生。

藪内

遠藤先生がおっしゃったように、学生もマインドを変える必要があるというか。自分たちがなぜここで、何を学ぼうとしているのかを自覚しないとダメだって思ったりするんです。これは時代が変わったとかじゃなくて、自分たちがどうやって生きていくかっていうことと直結してるというか。先ほどの安東さんの話にもあった、1人1人が生活者になるために何を考えなきゃいけないのか。ただ単に与えられるものだけで生きてて、4年間で出ていくのでいいのか。それは学生自身考えなきゃいけないこと。この大学がお膳立てしすぎてるところもあるから。それは見直さなきゃいけないというのはあると思います。私は造形大に来た時からずっと言ってるんですけど、私が育てたいのはサバイバルできる人なんですよね。今の学生はチャッカマンで火をつけられない人もいて。マッチもすれない。花火やらなかったのかな、蝋燭つけなかったのかなと思ったりする。すごく些細なことなんですけど。災害大国で生き残れるだろうかと。自分でなんとかできる人にならなきゃいけないよと思って。私が学生だった時は、何か壊したら「先生、壊れました」「自分で直せ、分解しろ」という感じで。くだらないかもしれないけど、どうやって生きるかを考えられる人になればいいなと。そのためにはいろんなことにチャレンジする時間とか、考える時間は必要。そういうのが我々教員や大学がやらなきゃいけないこと。学生から「サポートしてほしい」、それもいいんだけど、でも「サポートすら要らねえ」と自分自身が言えること。失敗してこコケようが、その時社会はどうなってるかを考えた方がいいと思う。この大学でいろんな分野があっていろんなことをできる人がいて仲間を集めるのも全然いいと思うし、だからこそ組織の中にいる意味があると思うけど、世界はもっと広いから、外側にそれを解決するような人を探すとか。自分の壁が見つかった時に中に頼るんじゃなく、外を見た方がいいと私は思う。

佐川

藪内先生はなんでもやらせてくれるし、自分でできるからやれ、というタイプなのがありがたくて、行動を制限しないというか。それ自体が自分にとってサポートなのかなと思うので、助けるというよりは見守るというか。

小林

やっぱり、見守って欲しいっていうのは…私は学生の時に考えたこともなかったかな。どうなんでしょう、雲雀舎で学生さんに展示をしてもらうことは今まであまりなかったのですが、一度だけ大学院生が集落の人たちとの関わりの中で制作したいということがあったときに集落の人たちに声をかけるとか、作品づくりをする上でのちょっとした後押しをしたことはあった。プレーヤーとかそういう話がありましたけど、展覧会をプロデュースする側にまわるということは、自分の作品を作れないということなんです。展覧会自体の形を構築するためにさまざまな努力をしながら、そういうものが出来上がっていく姿を学生さんに体験してもらいたいというやり方で関わっているので。それを見た学生さんがまた別の機会に外に出て展覧会などに関わる時に、すごく自分の考えでしっかり動けているな、という印象を受けます。だから自分がやりたいことに向かって壁が立ちはだかったら見守って、ということじゃなく、もうまっしぐらに戦って。私たちが見守るかどうかはそれを見て判断すればいい、ただそれだけでいいのかなと思います。

=============================

長岡造形大学と

長岡という地域の関わり

富井

でもやっぱりまず、大人たちがロールモデルになれてないと思うんですよね。だからまず常時開いてるような拠点を作って、そこでも活動できるよと見本を見せてあげたら人も自然と増えてくるだろうし、何がやりたいか気軽に人に相談できるだろうし、そういうことだと思うんですよね。僕もずっとギャラリーをやりたくて、最初は自宅を増築しようと思ったのですが、面白くないなと。昨年デンマークに行く機会があったのですが、現地のアーティストの人たちが牛舎を改装して自宅やギャラリーにしてるんです。やっぱりそうやって地域に根ざして、特徴的な建物をうまく使って、きちんとお金をかけて改築して。イベントをポンとやっても根付かない。そういうスペース、根っこを作ってあげることで人が来て、最終的に花を咲かせてくれればいいのかなと思ってるんです。

遠藤

僕のアトリエは学生がよく来て酒飲んでたりするんですけど、9階建てのビルの2階より上が僕のいる7階を除いて全部空いてる。先ほど話したアートコレクティブ模様も6階建ての建物の3〜5階が空いてる。家賃は東京の10分の1以下。もしかすると20分の1以下かもしれない。交渉すればお小遣いぐらいの額で借りられる。長岡の駅前、空いてるんです。そういうスペースの活用ですよね。あといっぱい負わされてる授業のコマ数などの働き方の問題の是正。長岡という地域に合ったスペースを、街の空気も含めて学科として構築できれば面白そうな気がする。ちょっと前向きになりました。

安東

正直、大人が学生を便利使いしてるところもあると思っています。産学連携の名のもとに、単に企業の仕事を単位と引き換えに無料で手伝わせてるだけで、ポートフォリオは一つ増えても、その先の学びが深まらないし、学生が自分自身の探究をする時間は奪われるだけ……というケースは、美大に限らず存在します。「学」が本分であるはずの学生に、経験を作れたらいいんだろうくらいな感じで、搾取みたいに手伝わせる。そういった大人の意識が変わらないと、なかなか厳しいですね。

遠藤

「芸術工事中」も一時、授業化して単位にすると言われたんですけど、そうしないと言ったんです。

伊達

作る側もそうですけど、使う側のマインドセットも、全体的な話、グランドデザインなんですよね。ものを作るだけじゃなくて、街をどう作るのか。もう少し役所の人たちのマインドを変えるために、どういう街にしていきたいのか。ものを作れますよというだけじゃなく、違う価値を一緒に作っていきましょうという流れができればいいのかなと思います。

安藤

デザインっていうと「がわ」をきれいにすることだと思っている人がいるじゃないですか。何のためにつくるのっていったら、そもそも元を考えなければならない。がわを作ればオッケーというのがあかん、と思います。

遠藤

そろそろ時間ですけども、あえてまとめませんが、長岡造形大学の美術・工芸学科に行きたいです、という時にもっと広い空間で見て選んでほしいと思います。大学がある場所、自分が生きてる世界、そこで何をしていくのか。そういう場所やスペースを動かせる大学のシステムや学生の教育を取り入れたり構築できるような大学、学科が、10年後20年後には名前がもしかしたら美術・工芸学科じゃないかもしれない。それでもいい。それでも本質的なことが見出されていれば。

藤原

いろいろ話を聞いて自分の考えが変わったりもしたんですが、まずそもそも美工の人たちが事務局の人たちにちょっと疎かにされてるんじゃないかって感じるところもあるので、美工の学生って自分主体でやりたいと動ける人が多いと思うんですけど、そういう人たちを潰しちゃってるんじゃないかなと思う。もうちょっとちゃんと私たちのことを考えてくれる事務局になったらいいなって思います。私や学生が言ったらダメになることも、先生に言われましたと言ったら、じゃあいいですみたいになる。先生が全部OKしないとダメじゃん、と思ってしまうので。

遠藤

そういうね、もっと言いたいこともあると思います。後で話しましょう(笑)。今日は新潟から小国から東京から来ていただいて、本当にありがとうございました。

ラウンドテーブルを終えて

学科独自の広報リーフレット「美工‘s」制作にあたり考えたことは、本学の美術・工芸学科の姿をリアルに表そうということでした。この時代のこの国の、この地方において、美術、工芸という領域の研究、教育に取り組むのはありていに言ってさまざまな困難があります。耳障りの良い無難な言葉を連ねて自画自賛的なことを言っても、それが実態を隠し、研究、教育においてここに集う人間同士や環境と齟齬が起こるのは望ましくありません。

また、今回のラウンドテーブルにおいて求めたものは、さまざまな困難、問題を深く考えることのための自由かつ遠慮のない発言でした。登壇者のやり取りの中にもあったように、マインドセット(思考の枠組み)を問い直し、さらには能動的に問題を引き受けつつ創造的実践へとつなげていく意識の転換が、学生にも教員、職員にも問われています。そして、そこにこそ長岡で創造をデザイン(投企)し表現することの本質的な意義があるのだと思います。

ここは大学です。「頑張り」や「努力」といった言葉が免罪符になるような場所ではありません。批判や、率直な指摘は信頼関係の上に成り立つものでしょう。この小さな学科、大学において学生、教職員の距離は自ずと近い。そこに一長一短はあるが、顔の見えているものどうし遠慮や婉曲を排した、風通しの良いコミュニケーションが可能になるのだと思います。社会全体に閉塞感が漂うなかでも、この場所だけは、自由に伸び伸びとやれる。まだまだ発展途上ではありますが、それが長岡造形大学の美術・工芸学科だと言いたいのです。

ご参加くださった皆さまに深く感謝すると共に、至らぬ点多々あり、少々火の粉が飛んだかもしれませんが、それも熱意の表れとして、どうか寛容にお受け取りいただければと思います。(遠藤)

PROFILE

【写真左から】

藪内 公美(美術・工芸学科 准教授) → 堀内 路加(美術・工芸学科4年) → 富井 貴志(木工作家/長岡造形大学大学院 非常勤講師) → 伊達 亘(デザイン学科 助教) → 荒井 直美(新潟市美術館 学芸係長) → 藤原 慕仁亜(美術・工芸学科4年) → 安東 嵩史(WEBメディア「な!ナガオカ」編集長) → 小林 花子(美術・工芸学科 准教授) → 佐川 和暉(長岡造形大学大学院 美術・工芸領域2年) → 遠藤 良太郎(美術・工芸学科 教授)

※2025年2月8日時点