建築・環境デザインの学びを、もっと自由に。

2023年度に受賞した2つの賞(日本認知科学会 第11回 野島久雄賞/第21回住総研 研究・実践選奨)と、その研究内容に迫ります。研究室のユニークな演習や卒業研究についてもお話を聞きました。

身近な日常を面白がる

まずは「日本認知科学会 野島久雄賞」について聞かせてください。これはどのような賞ですか?

日本認知科学会は、心理学、人工知能、人間の行動、デザインなど、多様なジャンルの研究者の集う学会です。

「野島久雄賞」は、日本認知科学会の学会賞とは別に、着眼点が面白い研究や、広く萌芽的な現象をとらえた研究に贈られます。認知科学会に大きく貢献した野島久雄氏の名前を冠した賞です。

北雄介准教授

受賞した研究について、教えてください。

「街歩きで人が感じていること」を研究したものです。観光などで街を歩いていると、いろいろなことを感じますよね。「この辺いい感じだな」とか「面白いものがあるな」とか、天気が良ければ「風が気持ちいいな」とか。フワッとして人によって感じ方が異なるものを、どうやって可視化するか。あるいは、なぜそういうことを感じるのかを明らかにするメカニズムを研究しました。

先生は、なぜその研究をしようと思ったのですか?

シンプルに興味があったからです。大学院の修士課程の時に、瀬戸内海のしまなみ海道を渡りました。サイクリングスポットとして有名ですが、自転車ではなく歩いて渡ったんです。結構大変でしたが、峠を越えた瞬間、目の前に海とみかん畑と造船所が広がっていました。そのダイナミックな光景が目に入った時に「すごいな」と。そこから“感じ方の変化”のようなものに興味を持つようになりました。

面白いですね。今回の研究は、どんなところが評価されたのですか?

多彩なデータを収集して、人の感じ方を可視化する方法論を構築したことです。フワッとした抽象的なことに対して多面的に理論を構築したこと、最終的に地図を作ったことなどが評価されたのだと思います。

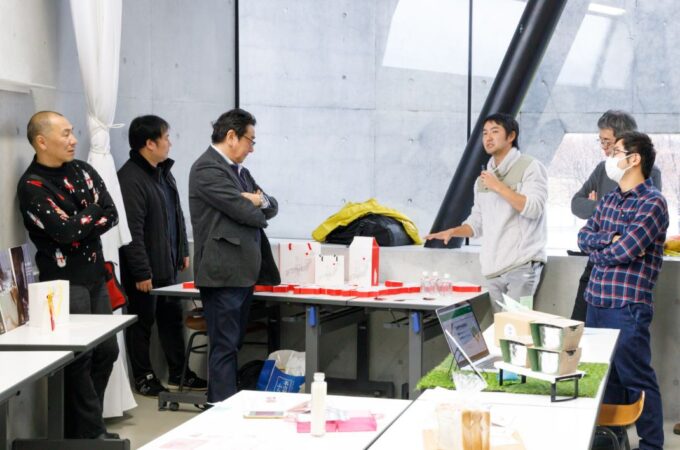

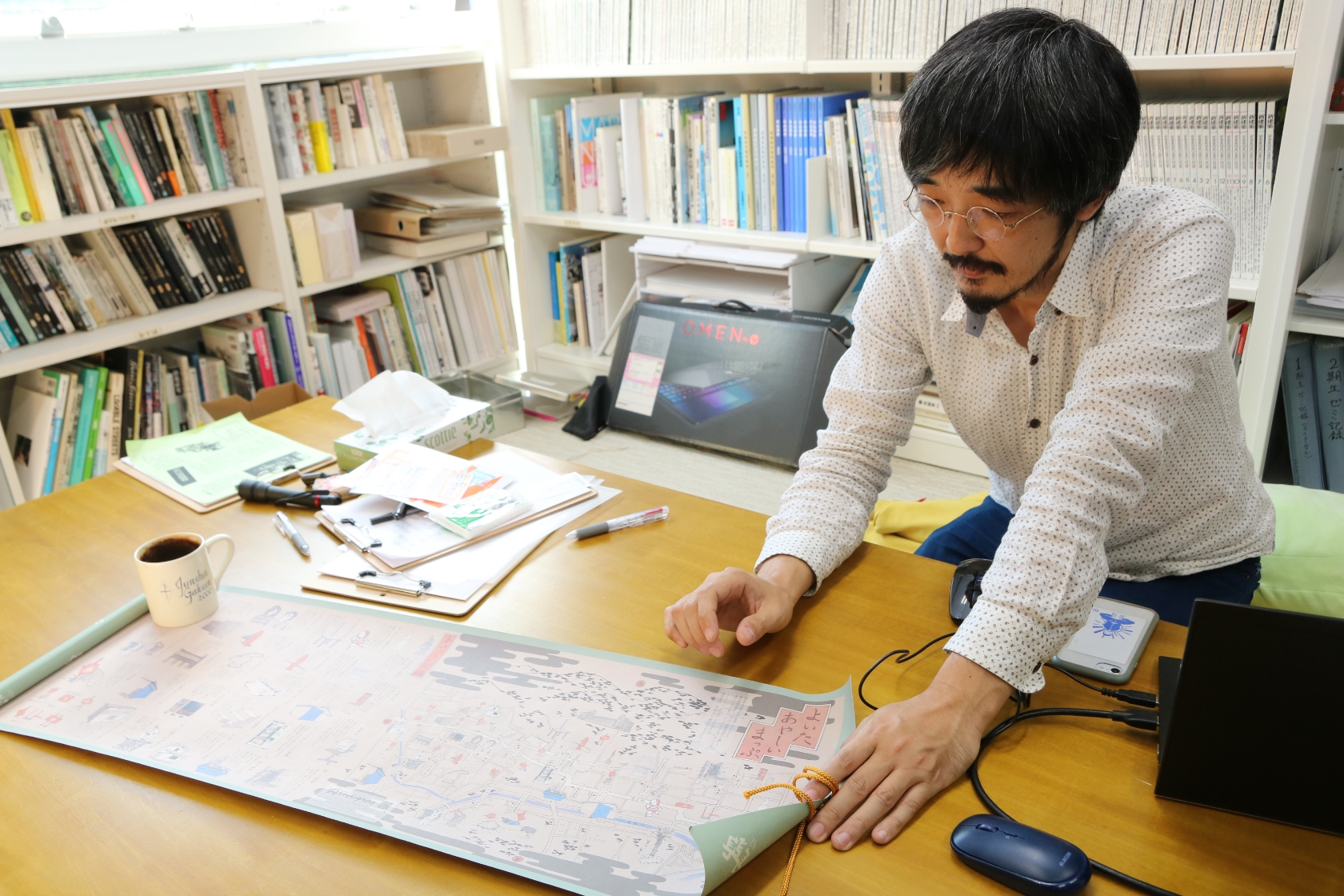

研究室メンバーが中心になって、与板で開催した街歩きイベント

地図にまとめるんですね。

たとえばこれは、大学から少し離れた長岡市の与板(よいた)地区を、学生が歩いて発見したことを地図にしたものです。

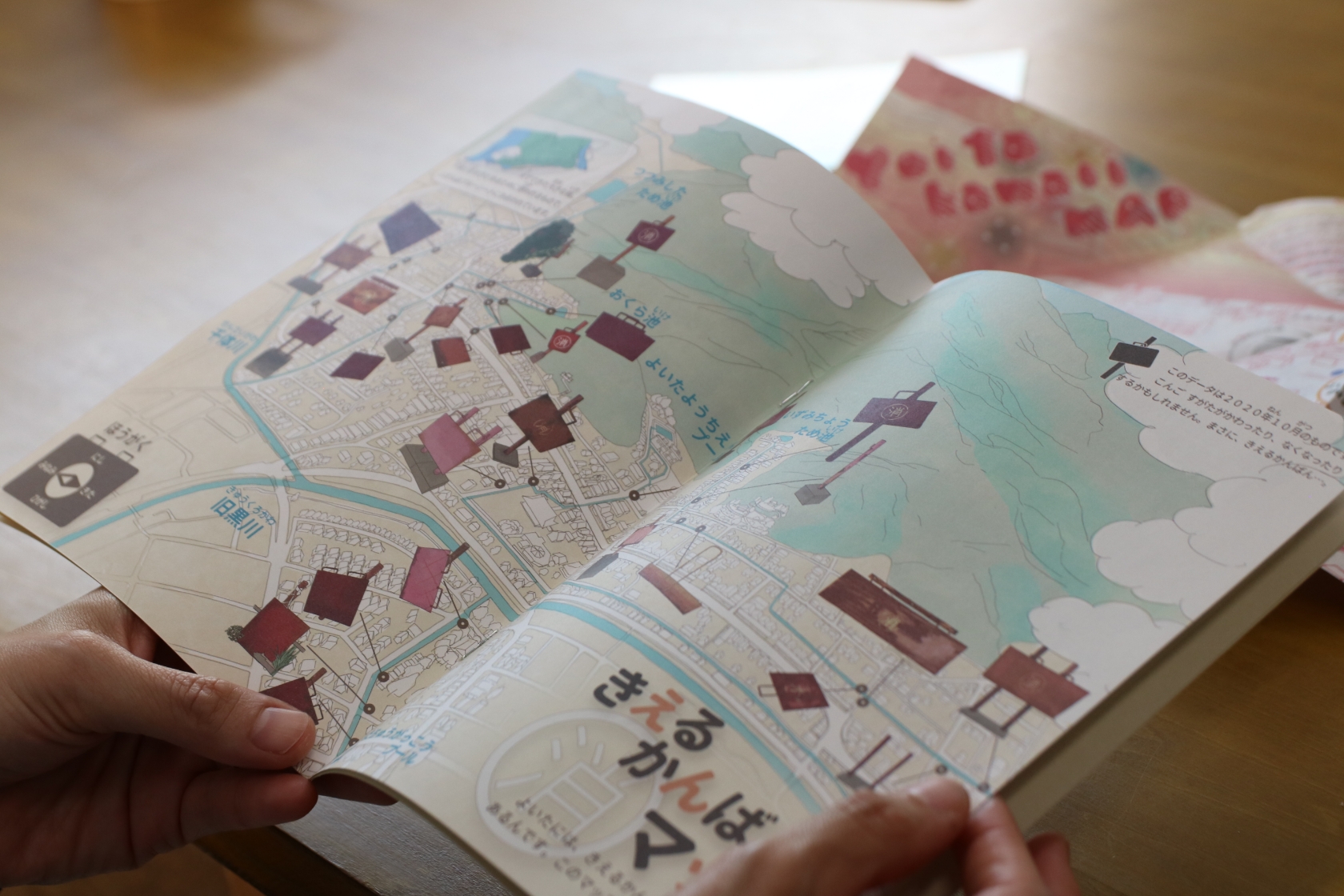

与板のレトロかわいいものをまとめた「かわいいマップ」

看板やマネキンなど、街に潜むちょっと不思議なものたちを集めた「あやしいマップ」

「あやしいマップ」は、巻物にすることであやしさが倍増していますね。

そうですね。卒業生の伊藤さんが制作した「きえるかんばんマップBOOK」も面白いですよ。消火栓が整備される以前の消火システムで、火事になると「消」と書かれた板で水路を堰き止めて、消火用の水を調達していたそうです。

形も大きさもさまざまな「消」の板を集めた「きえるかんばんマップBOOK」

与板の街歩き研究は、「地域の知られざる魅力をどう表すか」という表現の部分に重点を置いています。地元の人にとっては当たり前になっている風景も、学生たちが歩いて独自の発見を重ねることで、街の新しい魅力を掘り起こすことができたと思います。

研究の解説や成果物をまとめたWEBサイト「ヨイタタンサケイカク」

卒業研究作品「消えゆく看板を追って-長岡市与板町の消火活動用せき板と人々の認識についての研究-」

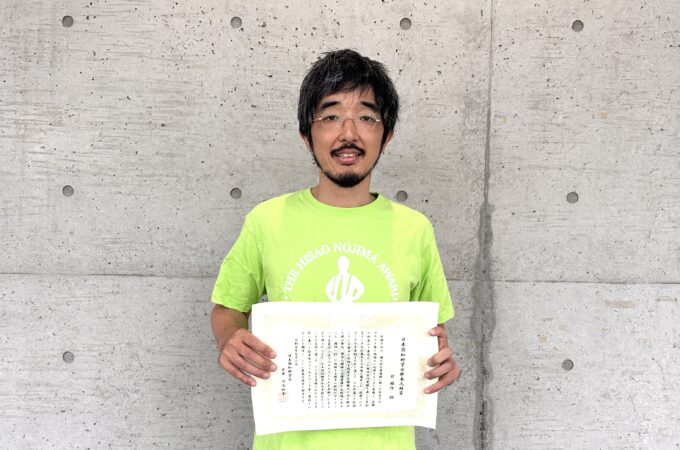

伊藤 崇宙さん (2020年度卒業)

タイの集落はどう変化したか?

続いて、「住総研 研究・実践 選奨」について教えてください。これはどのような賞ですか?

住総研(じゅうそうけん)という一般財団法人が、住まいに関する研究論文を評価するものです。私たちのグループは、タイの山奥にある集落を研究しました。

タイの山奥! どんなところですか?

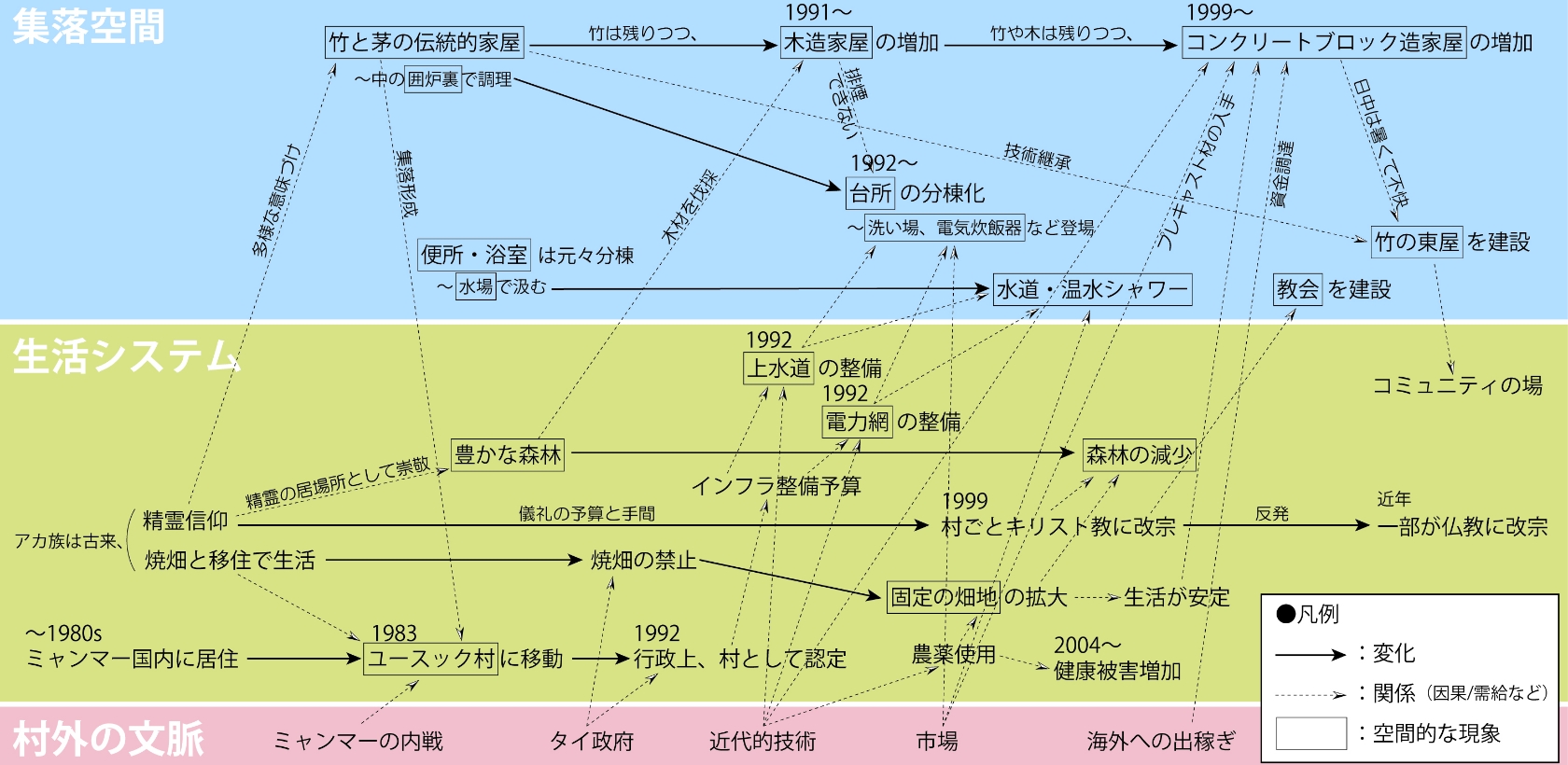

ユースック村というタイ北部の集落です。タイの山奥というと、近代的なものから切り離されてのどかに暮らしているイメージはないでしょうか。でも実は近代技術もたくさん入っていて、昔は竹で作った伝統的な家屋で暮らしていたのが、今はコンクリートの家に変わってきています。また、集落の人が韓国やイスラエルへ出稼ぎに行く現象も起きています。

ユースック村での調査の様子

そこでどんな研究をしたのですか?

集落に人が定住を開始した1983年からこれまでの過程を記録していきました。村には以前も行ったことがあったのですが、本格的に調査に入ったのは2019年で、それ以前の歴史は元村長や村の人にヒアリングしてまとめました。そもそも村に地図がなかったので、実測してざっくりとした地図を作るところから始めました。

世界に、まだ地図がない場所があるのですね。

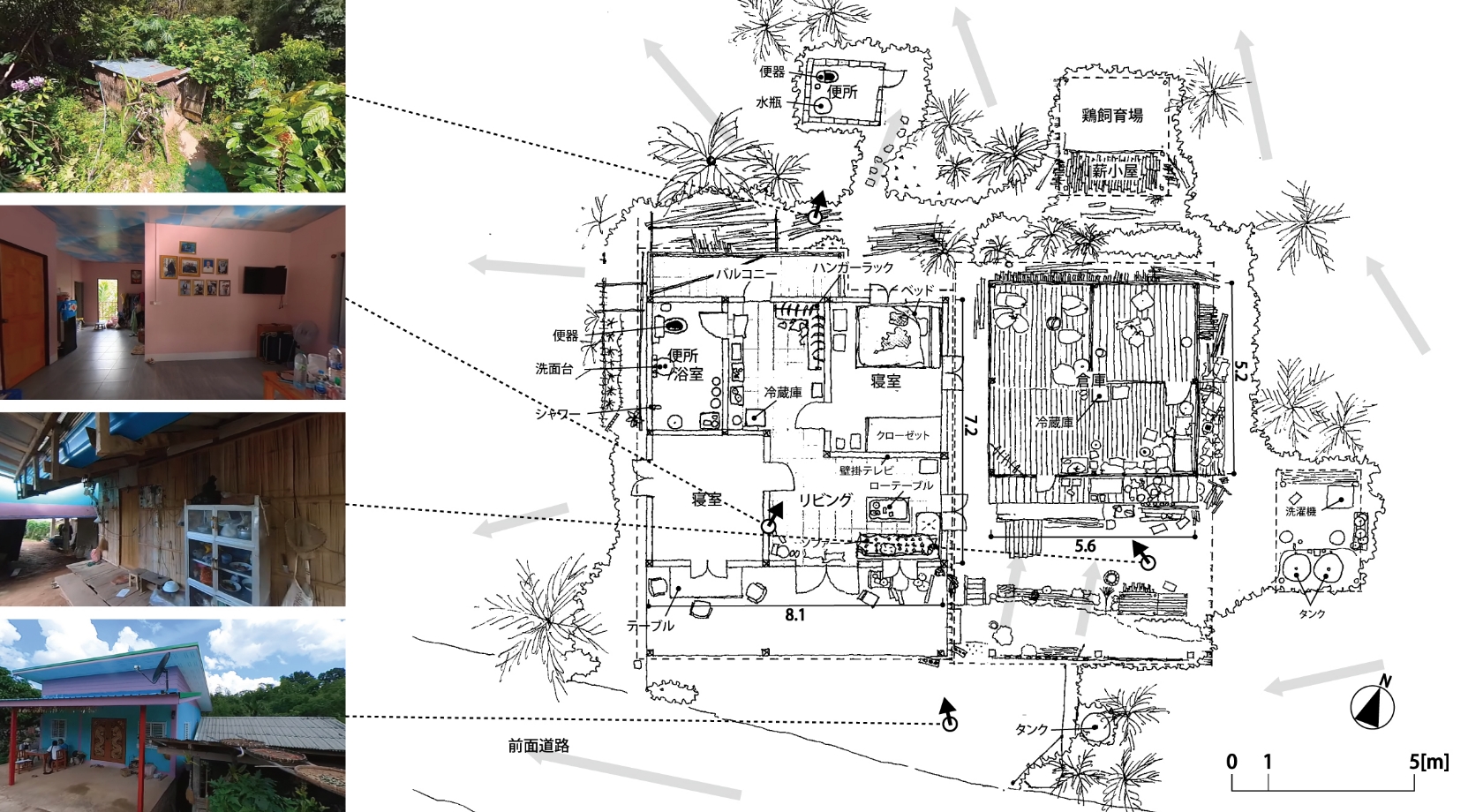

そうなんです。1回目の調査では集落全体の概要を調査し、2回目以降は、村全体の約80戸のうち20戸に絞り、「どこで生まれていつここに移住したのか」「家族構成の変化はどうか」「テレビや車はいつ買ったのか」といったことを聞いて記録しました。部屋の中も見せてもらい、図面に起こしました。

この研究は、どういうことに生かされるのですか?

村で暮らすのは「アカ族」という民族なのですが、調査を手伝ってくれたある村人は「この調査を通じてアカ族の文化を海外に紹介し、伝統を守るために役立てたい」と言ってくれました。それも大切だと思いますが、個人的には「村の伝統を守らなければ」というスタンスではないんです。そこにあるもの、聞いたことを淡々と記録する。それだけでも膨大な情報量で、ものすごくやりがいのある作業です。

そして、新しい科学技術や考え方などによって、世界が大きく変わりつつあるというのは、ユースック村でも日本でも同じです。ユースック村は、社会と空間が複雑に絡み合いながら変容し、人々がそれにしなやかに呼応するやり方を、リアルタイムに学ぶことができる場だと思っています。

ちなみに、当時4年生だった学生も一緒にタイへ行きました。この調査に興味を持ったのがきっかけで大学院に進学し、今もプロジェクトに主体的に関わっています。

調査を基に作成した家屋の平面図(作成:櫻井康平さん)

移住初期から現在までをまとめた相関図。空間的・社会的な要素が複雑に絡み合いながら歴史が紡がれていることが分かる

受賞につながったポイントを教えてください。

住空間だけではなく、建築と社会的行為や相互の活動を、一つのものとしてダイナミックに捉えようとしたところが評価されたのかなと思います。建築のみならず、文化人類学、社会学などにも広く寄与するとして評価していただきました。

多種多様な卒業研究

北先生の研究室は、どんな研究室ですか?

いろいろなことをやっている研究室です。他の研究室の先生は専門がはっきりしていますが、私の研究室は幅が広いので「他の研究室ではできないことをここでやろう」という学生の声をよく聞きます。

長岡市栃堀での合宿の様子

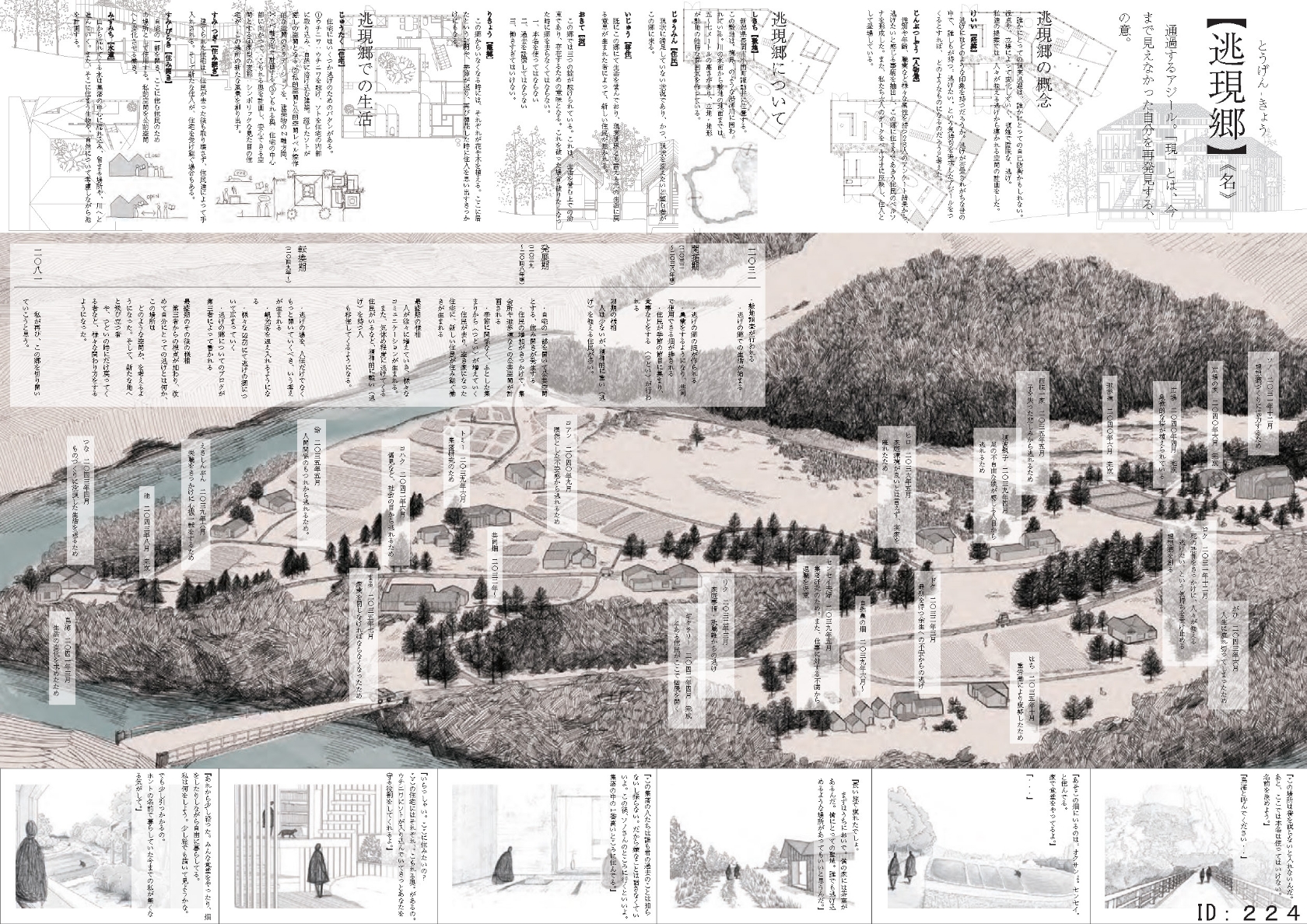

3年生の演習「現代の集落」の成果物(2021年度)

3年生では、集落をいちから作る演習をしています。まずどのように集落が生まれるのか、どんな人がどう暮らしているのか、将来は繁栄するのか衰退するのか…。

卒業研究もさまざまで、建築のゲームを作った学生、映画に出てくる都市を分析した学生、故郷をテーマに絵画作品で仕上げた学生もいました。

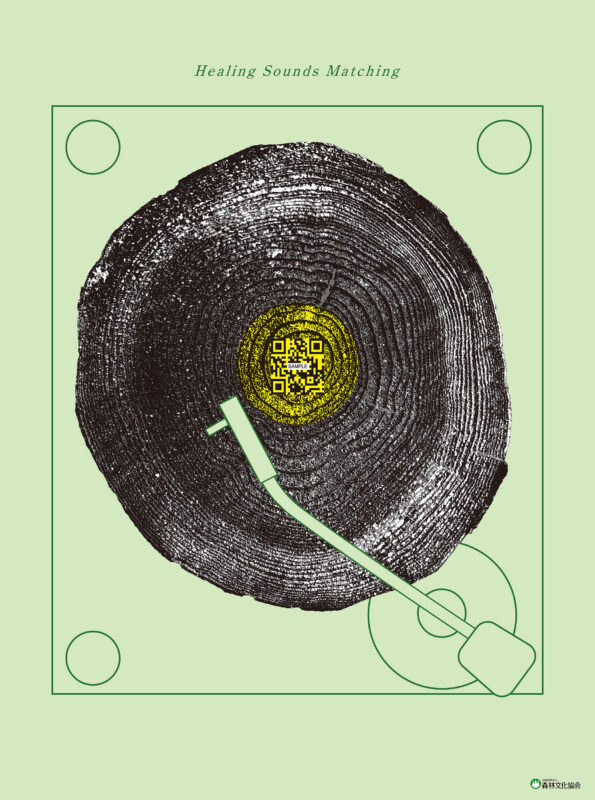

卒業研究作品「あなたもなれる、ケンチキューバーに。-建築をひらくためのゲーム制作-」

林 飛良さん (現在 本学教務補助職員)

2022年卒業・修了研究展優秀賞

全国合同卒業設計展 「卒 、23」最優秀賞

卒業研究作品「誰が為に秘し隠す -湧水の里の宗教コミューン-」

櫻井 康平さん (現在 修士課程1年)

2022年卒業・修了研究展優秀賞

研究室にはどんな学生に来てほしいですか?

複雑なことに対して粘り強く考えられる人でしょうか。実務での建築の設計は決められた条件がありますが、それだけではなく、社会や時間の要素を幅広く含めて考えることが大切。とても大変なことですが、やりがいのある創造的な活動だと思いますので、それにしっかりと向き合いたいと思える学生に来てほしいです。

PROFILE

建築・環境デザイン学科

准教授 大学院兼担教員

北 雄介